Misère de la critique dans l’ère postmoderne – Cédric DONNAT

Contenu

« Formidable » « Le film de l’année »

En 2009, le critique de cinéma américain Gerald Peary réalisait un documentaire intitulé For the Love of Movies: The Story of American Film Criticism[1], « le premier documentaire à dramatiser la grande saga de la critique de cinéma aux États-Unis », ainsi que le présente le site officiel du film. Construit à partir d’interviews de quelques auteurs parmi les plus connus du pays, le film s’ouvre par un message pessimiste quant à l’état de la profession, une épitaphe plutôt : « Aujourd’hui, la critique de cinéma est un métier en état de siège. Selon Variety, 28 critiques ont perdu leur emploi pendant les dernières années »[2]. Et de fait, aux États-Unis comme ailleurs, l’affaire semble entendue : la fin du fameux « pouvoir prescripteur » de la critique la condamne aux marges du champ médiatique.

Rappelant les joutes épiques qui pouvaient, par exemple, opposer les deux grands critiques new-yorkais Andrew Sarris (dont la participation à For the Love of Movies fut une des dernières apparitions) et Pauline Kael (décédée en 2001) dans les années 1960 et 1970, le film de Peary défend surtout l’idée, difficilement réfutable, qu’en dépit des difficultés économiques, particulièrement aiguës dans la presse écrite, il existe toujours des gens qui aiment les films et qui consacrent une partie de leur existence à faire partager cette passion, notamment grâce à internet.

On connaît la célèbre remarque de Truffaut, pour qui « tout le monde a deux métiers : le sien et critique de cinéma ». Si les nouvelles technologies de l’information et de la communication apparaissent comme une aubaine pour le développement d’une critique amateur (même s’il est évident qu’internet accueille avant tout la parole des experts authentifiés en tant que tels), le métier est en « état de siège ». Là encore, les données factuelles (nombre de publications spécialisées, tirages, pagination consacrée au cinéma dans les revues généralistes…) donnent le sentiment que le danger dénoncé par Peary (la critique pourrait disparaître) résume l’ensemble de la question posée par l’évolution de la critique (au sens institutionnel du terme s’entend) au cours de ces trente dernières années.

Or, non seulement les impératifs d’ordre économique sont directement à l’origine des difficultés d’une critique qui n’a pas vocation à servir de caravane publicitaire accompagnant la sortie des films, mais encore a-t-elle profondément reconfiguré la fonction sociale de cette pratique. Même exigeante, la critique n’existe pas en dehors du vaste champ organisationnel que structure l’industrie culturelle. L’évolution générale du cinéma affecte évidemment le travail critique. Ce qu’on peut appeler « l’ère postmoderne » voit l’intégration progressive de la critique au commerce de la culture. Notion délicate à circonscrire, la postmodernité procède à la fois du contexte social et économique, et de l’esthétique (voir l’article de Thierry Labica dans la web-revue). On retiendra l’hypothèse qu’une certaine « modernité » se voulant porteuse de progrès s’épuise à partir de la fin des années 1970. De part et d’autre de cette charnière chronologique, les mots n’ont plus exactement le même sens. L’idée même de résistance après la prétendue « fin de l’histoire » (suite logique de « la fin des grands récits » annoncée par le philosophe Jean-François Lyotard en 1980) n’apparaît plus comme une option (sérieusement) possible, mais relève d’une posture, inoffensive, car intégrée au système qui, du coup, tend à ne plus être pensé en tant que système, réalisant ainsi le rêve des possédants : effacer les traces de leur domination. Quant au style, je suivrai l’analyse de Laurent Jullier [3], pour qui le cinéma « postmoderne » (qui, bien entendu, ne se présente pas sous cette étiquette [4]) se caractérise par la rupture avec l’idée d’une « image-trace ». Entérinant le fait que « tout a déjà été dit » (mais pas montré : les films postmodernes les plus emblématiques se sont souvent livrés à une surenchère dans la débauche de moyens pyrotechniques), ce cinéma de l’ « après », montage d’ « images-se-sachant images » [5], n’ambitionne plus de se confronter à la « vérité des représentations » (Jullier).

En définitive, ce dont témoigne l’absorption commerciale de la critique à l’ère du capitalisme « postmoderne » (que d’autres appellent « tardif » ou « financier ») depuis, pour prendre un repère commode, le naufrage d’Heaven’s Gate (Cimino, 1980, repris en salle 2013), relève moins d’un effacement programmé de tout discours critique que d’une certaine « blurbisation » (c’est à dire sa réification extrême via le blurb, slogan publicitaire servant d’accroche sur les affiches) ; la création pure et simple d’un faux critique par une major hollywoodienne à la fin du vingtième siècle pour assurer la promotion de ses (mauvais) films révèle dans le même mouvement (involontairement ?) parodique le problème et la solution. C’est bien in fine dans l’utilisation obscène d’une critique totalement filialisée au sein du complexe distribution/exploitation (« Formidable ! », « Le film de l’année ! »…) que l’industrie trouve la légitimation l’autorisant à écouler des produits interchangeables comme culturels, donc a priori dotés d’une certaine unicité.

Heaven’s Gate, le film qui coula la critique

Si l’on peut, à la suite de l’analyse de Laurent Jullier, voir dans Star Wars (George Lucas, 1977) la matrice primitive du cinéma postmoderne, fondé tout à la fois sur l’ « allusion » (autrement dit le recyclage ad nauseum des formes préexistantes) et le « feu d’artifice » (un cinéma « de la sensation brute », où « l’accent (est mis) sur le plaisir physique des formes et des couleurs »)[6], d’où la notion de « film-concert » développée par Jullier pour définir ce type de production qui domine le cinéma mondial depuis une bonne trentaine d’années), c’est le troisième film de Cimino (s’il faut choisir un symbole) qui précipita la critique dans l’ère de la postmodernité.

Bien que relativement rarement évoqué dans les nombreux travaux consacrés à l’histoire récente du cinéma américain, l’effacement de la critique (d’une façon de la faire et surtout de l’utiliser) au moment où elle semble toute puissante (ce que l’histoire a retenue de « l’affaire Cimino »[11], c’est que les critiques ont eu la peau du « réalisateur le plus courtisé d’Hollywood ») coïncide avec la fin du Nouvel Hollywood. On ne reviendra pas sur les caractéristiques générales de cette courte, mais décisive période de l’histoire du cinéma américain (un article a déjà été publié sur la question par la revue), remarquons simplement que cette « renaissance » fut initiée, un peu à la manière de la Nouvelle Vague française, par des cinéastes cinéphiles (avec Scorcese comme figure tutélaire), voire eux-mêmes critiques (Peter Bogdanovitch), et qu’elle s’achève par le triomphe d’une esthétique adossée à des techniques de marketing (Lucas-Spielberg) qui visent à annihiler la critique en tant que discours autonome et pratique sociale. Période d’intense créativité et de renouvellement artistique, le Nouvel Hollywood fut également le laboratoire dans lequel furent expérimentés in situ les procédés qui devaient dominer le cinéma mondial dans les décennies qui allaient suivre.

The Godfather (1972), réalisé par Coppola, une des figures majeures de cette nouvelle génération qui prend le pouvoir à Hollywood, constitue de l’avis général le prototype du blockbuster[12] (Pauline Kael s’enthousiasme: « le meilleur cinéma populaire marie avec succès l’art et le commerce, et il est difficile d’en imaginer un plus bel exemple que Le Parrain »[13]), mais ce n’est qu’au milieu de la décennie que le modèle se définit avant de s’instituer comme le nouveau paradigme de l’industrie cinématographique. On connait bien sûr la responsabilité écrasante du tandem Lucas-Spielberg en la matière. Premier film à réaliser une recette « domestique »[14] supérieure à 100 millions $, Jaws (1975) inaugure surtout une nouvelle manière de concevoir la distribution et l’exploitation d’un film en inondant les salles du pays. Bien sûr, les chiffres de l’époque paraissent modestes au regard des performances contemporaines : Avatar (James Cameron, 2009) a réalisé sur le marché mondial près de 2,8 milliards $, et le moindre blockbuster qui se respecte truste 5000 d’écrans (pour un parc d’environ 30 000) quand Jaws devait se contenter de quelques centaines (sur un total avoisinant les 20 000). Il n’empêche : le mouvement était lancé.

Sans doute cette seule nouveauté aurait suffi à noyer toute parole critique ; en mettant fin à la traditionnelle sortie dans quelques salles choisies des principales métropoles avant d’envisager une diffusion véritablement nationale, les premières machines de guerre produites par Hollywood dans les années 1970 transforment de facto les commentaires hostiles ou tout simplement exigeants en considérations salonnardes, bien vite assimilées à de pusillanimes occupations d’intellectuels, catégorie particulièrement honnie des nouveaux marchands de rêves. Le fond de l’air, de plus en plus réactionnaire en cette fin de décennie, ne pouvait cependant se contenter d’une simple aphonie de la critique. Les stratégies ont depuis fait florès pour s’assurer l’assentiment des propos publics tenus sur les films. Il n’est guère utile de détailler les différents procédés, en amont de la sortie, qui vont de l’éjection pure et simple des critiques « ennemis » des projections de presse (Kael et Rosenbaum étaient ainsi persona non grata à la Warner[15]) à l’absence de toute présentation du film à la presse afin de faire des spectateurs les « vrais » critiques, en passant par toutes les nuances possibles de filtrages destinées à donner la parole aux seules « bonnes » critiques[16]. Ici encore, Spielberg s’illustre comme un des maîtres de cette domestication de la contestation. Il sévit quand bien même le démantèlement de l’appareil critique semble a priori dépourvu de tout enjeu économique (mais pas symbolique), d’autant plus qu’il est depuis déjà une bonne dizaine d’années (on peut dater le tournant à AI) en voie de réhabilitation. Jean-Michel Frodon, des Cahiers du Cinéma, dénonce ainsi dans des termes très foucauldiens, à l’occasion de la sortie de War of the Worlds (2005), l’exigence du réalisateur et des distributeurs de conditionner la présence en preview à la signature d’un engagement à ne pas parler du film avant sa sortie publique : « Jamais les spécialistes de marketing n’étaient allés aussi loin dans le projet de maîtriser toute parole concernant leur film. Les méthodes employées par les studios, sur le mode surveiller et punir, rappellent que lorsque les pouvoirs ont peur, leur première réaction est de vouloir faire encore plus peur. »[17]

Peaufiné aux États-Unis, cet arsenal répressif a fait école. A titre d’exemple, on peut se souvenir de la tristement célèbre lettre de Patrice Leconte à la société civile de l’ARP (Auteurs Réalisateurs Producteurs, une des deux associations françaises de cinéastes) dans laquelle il se plaignait que son œuvre ne plaise pas assez aux « professionnels de la profession », « comme si les critiques s’étaient donné le mot pour tuer le cinéma français commercial, populaire, grand public ». Son mal-être débouchera finalement sur un document terrifiant (il provoquera d’ailleurs la démission du président Claude Miller, remplacé par Pierre Jolivet) publié dans l’édition du Monde du 25 novembre 1999 dans lequel 80 cinéastes (dont, aux côtés de l’inévitable Luc Besson, Bertrand Tavernier, Robert Guediguian et Bertrand Blier…) s’estiment être « en droit de réclamer une sorte de pacte qui repose sur une base de compréhension et de déontologie (sic). » En vertu de quoi, ils souhaitent « qu’aucune critique négative d’un film ne soit publiée avant le week-end qui suit la sortie en salle »[18].

Le sort d’Heaven’s Gate (des recettes américaines de 3 millions $ pour un coût de 44 millions $) aurait-il été différent si les critiques américains avaient fait preuve d’un peu plus de déontologie ? Auréolé du récent succès, tant public que critique, de The Deer Hunter, qui triomphe aux oscars de 1979, Cimino ne s’attendait sans doute pas à une telle volée de bois vert lorsqu’il présente le film (deux previews sur invitation) au cinéma 1 de New York le 18 novembre 1980, renouant avec la sortie restreinte – dite de « première exclusivité » – (en l’espèce le film n’est exploité que dans une seule salle). La suite a été répétée à l’envie : le lendemain les réactions de la critique new-yorkaise, à laquelle la presse nationale emboîte vite le pas, sont telles que les dirigeants d’United Artists retirent le film de l’affiche et annulent les premières prévues à Los Angeles et Toronto. Le 24 novembre, Transamerica, propriétaire du studio depuis la fin des années 1960, met en place un « fond de secours » pour pallier aux difficultés rencontrées par sa filiale (qui de fait sera vendue à la MGM) tout en prenant soin de rassurer ses actionnaires qui n’ont évidemment que faire des déboires de Cimino : bien que d’un montant gardé secret, ce fond « n’affectera que de façon minimale le chiffre d’affaires de Transamerica pour l’année »[19], peut déclarer le président de la compagnie, étant donné les performances globales de l’entreprise. Le même jour, Cimino, devenu en quelques jours « le réalisateur le plus honni d’Hollywood »[20] annonce qu’il travaille à élaborer une version écourtée du film, à propos de laquelle Andy Albeck, le dirigeant de UA, estime être « convaincu qu’elle sera un excellent film et que son potentiel sur le marché mondial est énorme »[21]. Un mois plus tard, un premier métrage abrégé de 2h40 (soit une heure de moins que la version présentée lors de la sortie du film) est présenté aux cadres du studio. Bien que jugée « très satisfaisante » par le porte-parole de UA, Cimino reprend sa copie pour aboutir début 1981 à une durée de 2h23′. C’est sous ce format que le film a été distribué, très modestement, sur « le marché mondial ».

Heaven’s Gate n’est pas – loin s’en faut – le premier film incompris par la critique, à qui l’on peut du coup imputer la responsabilité de son échec. En quoi donc la dernière œuvre notable de Cimino, dont l’inspiration fut comme asséchée par ce naufrage[22], constitue-t-elle une inflexion majeure dans l’histoire de la critique ?

En réalité, les critiques qui en ont rendu compte, dans les jours et les semaines qui suivirent la très éphémère carrière new-yorkaise du film (la présentation de la version courte début 1981 ne modifia pas d’un pouce le sens global des commentaires) n’évoquent nullement le fond de l’œuvre. Même celles qui furent rédigées longtemps après la première historique du 18 novembre 1980 (celle de Kael est ainsi datée du 22 décembre) et qui ne relèvent donc pas d’une réaction « à chaud » avec toutes les limites qu’impose le style journalistique, se désintéressent à peu près complètement de l’histoire. Ainsi, fort rares sont les commentaires qui relèvent que tout dans le film est à peu près conforme à ce que les historiens ont établi de la vie dans ces territoires (l’action se déroule, après un prologue sur la côte Est, qui sera aussi le lieu de l’épilogue, dans le Wyoming au moment où le Census – le bureau du recensement – clôt officiellement la Frontière, en 1890), sauf ce qui est pourtant présentée – par ces même critiques, qui expédient le synopsis en deux lignes – comme l’intrigue principale, à savoir cette « guerre du comté de Johnson », qui en réalité n’a jamais eu lieu. La question centrale du traitement de l’histoire par le réalisateur, qui aurait dû nourrir un passionnant débat, est ainsi éludée. De manière ridicule, les reproches formulés à Cimino quant à sa manière de donner forme à l’histoire, lorsqu’est enfin abordé le sujet du film, consiste à dénoncer les pseudo invraisemblances, à propos de la musique, de la fameuse scène de patinage dans la salle qui donne son nom au film ou de la présence d’une française au milieu de cette horde de gueux slaves…Même les défenseurs du film n’ont pu s’empêcher de traquer les « incohérences » de l’auteur : Coursodon juge ainsi peu crédible que « 200 ou 300 de ces migrants, qu’on nous montre par ailleurs miséreux et faméliques, se trouvent tous, comme par enchantement, équipés de patins à roulettes et évoluent sur la piste avec une gracieuse insouciance »[31], après avoir donné raison à Sarris, pour qui la foule des migrants « semble sortie d’une production en plein air de Mère Courage »[32]. En revanche donc, aucune remarque sur le fait que Cimino invente tranquillement une guerre. Le réalisateur s’est amusé de ce qui relève pour lui de l’ignorance la plus crasse (« Comment ces malheureux peuvent-ils songer un instant à s’amuser? Comment osent-ils rire et danser? Voilà qui trahit un préjugé typiquement bourgeois! Comme si la danse n’était pas le seul divertissement des pauvres ! »[33])

Il est possible de voir dans le désintérêt suscité par le contenu du film moins l’expression d’une inculture généralisée et d’une paresse intellectuelle que d’une envie de passer à autre chose (Heaven’s Gate est « un film des années soixante » juge Kael), de tourner une page de l’histoire du cinéma et d’envisager une nouvelle façon de rendre compte des films. C’est en ce sens que peut être convoquée la notion, malaisée à manipuler s’il en est, de « postmodernité », telle notamment que l’envisage Jullier. Car si le principal grief fait explicitement à Heaven’s Gate fut d’être un film prétentieux (Kael intitule sa chronique « le poseur »[34]) et « incompréhensible » (« on ne comprend pas qui aime qui », se plaint-elle), on décèle en arrière-plan un reproche dont la portée ne prendra tout son sens qu’une fois la parenthèse du Nouvel Hollywood définitivement fermée : ce film ne renvoie à aucune image, n’est pas construit sur la citation, ne recycle aucun des clichés patiemment accumulés par un genre, le western, pourtant intrinsèquement bâti autour des stéréotypes entourant la conquête de l’Ouest[35]. Or, si de tout temps la critique intègre une dimension comparative (entre les films du même réalisateur, entre ceux qui abordent des sujets proches…), la valeur performative des œuvres va s’imposer comme une des approches essentielles de l’art par le « style postmoderne ». Il serait évidemment absurde de voir dans les contempteurs d’Heaven’s Gate de sinistres agents de la réaction qui se repaîtront bientôt du Reaganite entertainment[36] qui déferlera sur les années 1980. Beaucoup de ceux qui s’exaspèrent devant le film de Cimino ont (et auront) des mots très durs envers ces superproductions. De même, il va de soi, comme en témoigne la longévité de certains titres, que la « vraie » critique n’a pas disparu avec le Nouvel Hollywood. Si l’on suit sur ce point (et uniquement sur celui-ci) l’analyse de Lipovetsky et Serroy[37], les cinéphiles sont après tout des clients comme les autres.

On peut défendre l’idée suivante : l’activité qui consiste à exprimer un point de vue sur l’art est « naturellement » portée à défendre les conceptions dominantes, qui défendent en fin de compte, et à l’insu du critique, les intérêts de la classe dominante (« l’idéologie dominante est l’idéologie de la classe dominante » résume Marx). La possibilité que s’expriment des opinions contestataires existe toujours (au moins dans les cas d’une domination soft), mais leur degré de visibilité (ou de marginalisation) dépend étroitement de la capacité des vecteurs de tels discours à s’autonomiser par rapport la sphère productive globale. Peary intitule la partie de son film consacrée aux années 1968-80, « quand la critique comptait ». Jonathan Rosenbaum, qui y figure, remarque qu’il ne s’agit pas d’une génération spontanée, et que Kael, Sarris, Farber et d’autres ont commencé leur carrière avant 1968 et l’ont poursuivi bien après que les derniers feux du Nouvel Hollywood se soient éteints. Si leurs polémiques et partis pris rencontraient un écho médiatique, c’est parce que le type de cinéma qui les intéressait bénéficiait d’une apparente autonomie (en réalité extrêmement précaire) vis à vis des impératifs économiques. L’incapacité de la critique à résister intellectuellement à la nouvelle déferlante qui s’empare de Hollywood dans la seconde moitié des années 1970 (qui voit donc cohabiter deux manières radicalement différentes d’envisager le cinéma) témoigne en définitive, vingt ans avant internet, de la faible autonomie d’une activité qui a toujours déployé des trésors d’imagination pour tenter de faire oublier la macule originelle que constitue son appariement avec le commerce[38].

Il en va de l’histoire du cinéma comme de l’histoire globale : il est des moments où les masques tombent et où les vrais enjeux sont mis au jour. On peut toujours se laisser balloter par le cours des choses, et c’est ce que font la plupart des hommes la plupart du temps, qu’ils soient critiques de films ou non. Arrivent des évènements qui rendent intenable toute neutralité ; Heaven’s Gate appartient à ce registre.

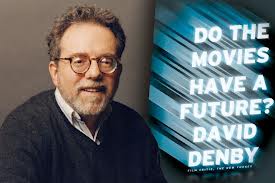

Déjà Truffaut raillait le désarroi et le manque d’imagination de la critique confrontée à un objet véritablement inédit[39]. On pourrait à propos du film de Cimino s’amuser à recenser les copiés-collés d’auteurs en mal d’inspiration, déroutés par la complexité d’une œuvre qu’ils ne veulent pas se donner la peine d’essayer de comprendre, préférant saisir ici ou là un détail facilement exploitable. Coursodon relève ainsi que l’on trouve formulée à l’identique une remarque au sujet des danses des migrants qui, sous la plume de Kael dans le New Yorker comme de celle de Vincent Canby (du New York Times), évoquent « des figurants dans une opérette de Romberg médiocrement dirigée »[40]. Mais c’est à David Denby, du magazine New Yorker, qu’échoue le rôle d’accoucheur du sentiment général en apostrophant ainsi le réalisateur : « Renoncez à vous faire passer pour un artiste visionnaire et essayer de satisfaire les aspirations légitimes du public ordinaire, parmi lesquelles le désir d’être distrait ». Chaque mot compte et l’on mesure a posteriori combien le conseil de Denby portait l’ensemble du programme que le cinéma des années qui suivraient se proposeraient de réaliser. Le critique poursuivait en suggérant de « couper la séquence d’ouverture, elle ne mène nulle part ». Là encore, il sera entendu par les executives de l’UA qui reprennent ainsi le final cut à Cimino et par extension aux réalisateurs « irresponsables » et « mégalomanes » des années 1970.

Toute émoustillée par les pirouettes de Lucas et les hardiesses de Spielberg, Kael a-t-elle compris que le cinéma qu’elle s’apprête à célébrer, communiant ainsi avec tous ceux qui virent dans les deux movie brats les sauveurs de l’industrie hollywoodienne, vise justement à effacer tout dispositif critique? Son commentaire de Jaws fait en tout cas frissonner : « Certaines parties du film évoquent ce que Eiseinstein aurait pu faire s’il n’avait pas intellectualisé sa démarche, au point de se mettre hors de portée du public – s’il avait laissé parler l’enfant bourgeois en lui »[41]. Amusez-vous! Gardez votre âme d’enfant! En assassinant le film qui portait à leur paroxysme les promesses d’une décennie sur l’autel de l’entertainment, la « critique unanime » fait sienne les injonctions qui commencent à structurer la doxa postmoderne, et partant, signe sa reddition.

Le dernier critique honnête

C’est en définitive un double mouvement – intégration/répulsion – qui devait régir les rapports de l’industrie cinématographique à la critique dans l’ère postmoderne. Cette apparente ambivalence n’a rien de véritablement révolutionnaire (rappelons, à la suite de Jullier, l’importance du recyclage comme réflexe typiquement postmoderne) ; dès lors qu’il fait l’objet d’un commerce, l’art recherche nécessairement la caution de la critique et tend à marginaliser ses éventuels effets néfastes.

Plus spécifique aux années qui s’ouvrent symboliquement avec l’élection de Reagan en 1980 est le traitement parodique de l’appareil critique. L’absence à peu près totale de tout enjeu proprement économique renforce la dimension ludique d’un tel processus. Indiscutablement, l’industrie a su conserver son « âme d’enfant » ; elle ridiculise avec une facétie qui fait plaisir à voir les discours « intellos », forcément « hors de portée du public », tandis que la « blurbisation » de la critique lui permet d’habiller le moindre navet d’un vernis artistique, si bien que « David Manning », inventé de toute pièce par Sony pour « critiquer » les films de la Columbia en 2001, peut crânement déclarer sur « son » site : « je suis le dernier critique honnête ».

S’ensuit alors un brainstorming du côté des executives de Sony, et, de ce concours Lépine du marketing cinématographique, naîtra David

En effet, sitôt le pot-aux-roses découvert, une association de défense des consommateurs lésés s’est constituée. Son nom : Citizens for Truth in Movies. Elle entreprend donc une action judiciaire auprès des autorités californiennes ; un juge de Los Angeles amené à s’exprimer sur cette affaire déclarera : « Les gens ont le droit de ne pas être traités comme des zombies débiles qu’on attire dans les cinémas avec des articles fantômes. »[44]. Finalement, en 2005, Sony trouve un accord avec l’association en remboursant 5 $ (prix moyen d’une entrée) à chaque spectateur trompé[45]. Les propos du juge sont éclairants : personne n’est vraiment dupe de la qualité de la plupart des produits proposés, ni même du caractère para-publicitaire des accroches émanant de la critique apposées sur les affiches du film (d’où le terme de blurbs). Les « zombies débiles » acceptent de se faire « attirer » vers des navets. Impardonnable en revanche est l’idée d’une mise à nu du système. Quelles que soient les intentions initiales des deux auteurs, l’invention Manning apparaît comme une entreprise salutaire de déconstruction de l’idéologie dominante ; tout se passe comme si, dans une société qui camoufle le cynisme de ses objectifs et la violence des rapports sociaux par l’organisation d’un « spectacle permanent » – lequel a fréquemment recours, on l’a dit, à la parodie et à la citation comme procédé de mise en circulation des discours afin que la pensée ne puisse jamais se poser – l’ultime tabou réside dans le refus de faire semblant. Bazin notait que c’est avec Modern Times (1936) que les ennuis de Chaplin commencèrent; la bourgeoisie lui en voulut d’avoir fait du clown Charlot un vrai ouvrier (Barthes prolongera ensuite la réflexion dans ses Mythologies[46]). David Manning ne fait pas semblant ; il est bien « le dernier critique honnête ».

« Exproprier les consciences »

« L’appareil financier et publicitaire du cinéma, le prestige des vedettes sont tels que la critique fût-elle unanimement défavorable, serait impuissante à enrayer la marche au succès d’un mauvais film à gros budget », François Truffaut, « Les sept péchés capitaux de la critique », Arts, 1955[47].

La critique a-t-elle un jour exercée une influence notable quant à la fréquentation des salles obscures? En terme de visibilité, on peut sans doute distinguer telle ou telle période particulièrement favorable (on pense évidemment, pour les Etats-Unis, au Nouvel Hollywood). Mais que les discussions autour du cinéma soient sur la place publique ne signifie pas mécaniquement qu’elles guident les choix des spectateurs. C’est d’ailleurs la remarque que fait Rosenbaum à propos du chapitre de For the Love of Movies consacré à cet « âge d’or » de la critique (« When Criticism Mattered, 1968-1980 ») : fondamentalement, la critique ne s’est jamais adressé qu’aux cinéphiles. Jean-Michel Frodon, des Cahiers estime à 7% de la fréquentation globale des salles françaises l’incidence directe de la critique [48]. Autrement dit, les sondages régulièrement organisés sur la question établissent qu’un peu plus d’un spectateur sur quinze fait son choix de films en fonction des critiques (tous genres confondus). Malgré l’absence de données chiffrées à soumettre à la question, il n’y a aucune raison de penser que ce chiffre soit supérieur aux États-Unis.

Pourtant, comme en témoigne l’initiative de Patrice Leconte en France ou, à l’échelle planétaire, le recours systématique aux blurbs, l’industrie a toujours besoin d’une certaine forme de critique. Mais pour faire quoi au juste? Et en quoi cette relation participe-t-elle d’une conception postmoderne de la réalité ?

On peut dans un premier temps relever le fait que la dilution du discours critique (le « tous critiques » de Truffaut), particulièrement accentuée avec les nouveaux moyens de communication, s’inscrit dans une tendance globale qui vise à faire accroire au mythe d’une société « ouverte », réticulaire plus que pyramidale, où les idées circuleraient non plus du sommet vers la base mais de « tous vers tous ». C’est fondamentalement cette illusion à laquelle tente de donner vie un ouvrage comme L’Écran global (Lipovetsky et Serroy). Le concept avancé par ces derniers d’ « hypermodernité » [49] cache mal la foi en la main invisible du marché[50].

Non seulement l’industrie oppose donc le public aux représentants d’une certaine critique, mais son triomphe réside, une nouvelle fois, dans l’acceptation par cette même critique des nouveaux canons de jugement. Laurent Jullier évoque ainsi la réévaluation spectaculaire du Grand Bleu de Luc Besson (1988) après le phénoménal succès du film. On pourrait s’amuser, pour rester dans le cadre hexagonal, à relever les différences d’appréciations, pour un même film, dans un des principaux magazines culturels, entre la critique rédigée au moment de la sortie en salle et les commentaires qui accompagnent sa diffusion télévisuelle. Tout récemment, on pouvait ainsi lire, à propos du Diner de cons (Francis Veber, 1998), ce modèle d’auto-flagellation : « Derrière le vaudeville à l’insolence bridée se profile une vision assez déplaisante des rapports humains basée sur l’humiliation et le mépris. Mais on chipote : comme l’a montré le succès du film, Francis Veber a rempli son contrat : divertir. Takakroir ! »[51]

Pourtant, c’est sans doute ailleurs qu’il faut chercher l’explication à la survivance, malgré l’absence apparente d’enjeux économiques réels, de l’utilisation de la critique par l’industrie cinématographique. Ce que l’on a reproché à « Manning », pour aller à l’essentiel, c’est de ne pas avoir joué le jeu ; la critique fait partie de ce vaste champ organisationnel que structure l’industrie culturelle. Pour que l’ensemble demeure viable, il est vital que l’opinion du critique paraisse émaner d’une subjectivité à partir de laquelle il est possible de construire sa propre représentation, autrement dit « ce qui a lieu quand on assoit son jugement sur les jugements d’autrui, non pas tellement réels que simplement possibles »[52]. Dès lors qu’il apparaît que l’activité critique relève explicitement de la publicité, le cinéma cesse d’être un art. Manifestement, Hollywood n’est pas prêt à assumer une voie aussi radicale, d’où son attachement à entourer ses productions les plus insipides d’un halo critique, en dépit donc des tentatives régulières des studios pour contrôler les propos tenus autour de leurs films. Ces pratiques, dont il était question plus haut, fréquemment dénoncées par les artisans d’une critique exigeante (j’ai cité Frodon, poursuivons avec Gérard Lefort (Libération) : « Si ce n’est pas de l’art, c’est un produit, une lessive, alors on arrête les projections de presse (…) Je trouve que les producteurs de gros machins commerciaux qui refusent de montrer leurs films aujourd’hui sont finalement assez cohérents »[53]) ne doivent donc pas conduire à penser que l’industrie n’a plus besoin, y compris dans une perspective bassement mercantile, de la critique. Tout d’abord, parce que la critique, ou plutôt – on l’aura compris – l’usage qui en est fait dans le cadre de l’industrialisation de la culture, fonctionne comme un signe de reconnaissance et de distinction.

On peut, avec certains arguments, sourire à la lecture d’articles annonçant régulièrement la « mort » du cinéma hollywoodien, incapable de renouveler des recettes éculées. Après avoir déploré qu’il ne se passait rien en France la veille de mai 1968, Le Monde prophétisait trente ans plus tard la désertion du public américain vis à vis des superproductions quelques semaines avant la sortie de Titanic[54]. Il n’empêche : la question de savoir comment vendre des produits toujours plus interchangeables se posent aux patrons des studios. En février 2013, Télérama a consacré un nouvel article sur le sujet[55]. Celui qui fut un des principaux dirigeants de l’usine, le bien nommé Bill Mechanic (ancien de Disney et de la Fox), l’affirme sans détour: « Nous vivons une période alarmante. Hollywood ne s’intéresse plus au cinéma. Les dirigeants des studios se consacrent à la fabrication de gadgets, l’industrie est écrasée par le marketing. Si rien ne se passe, nous courons à notre perte. »[56]. Le constat est partagé par de nombreux critiques, dont David Denby, un des porte-flingue du lynchage d’Heaven’s Gate, qui se demande dans le New Yorker : « Hollywood a-t-il assassiné le cinéma? ». Tout en déplorant que quelques films mobilisent « tout le commerce américain », il finit par découvrir le business cynique, bénéficiaire logique de l’apologie d’un cinéma « qui a gardé son âme d’enfant » ; « Les studios séduisent les enfants quand ils ont 7 ou 8 ans, s’emparent d’un coin de leur cœur et le retiennent pendant quinze ans à coup de suites et d’ersatz. » Robert Zemeckis (Back to the future 1, 2 et 3, Forrest Gump…) pourrait légitimement s’estimer visé par cette critique. Pourtant, lui aussi dénonce la même tendance : « ils (les studios) sont obsédés par ce public (sic) au point de ne rien voir d’autre »[57]. Il est donc important que l’exploitation cinématographique s’appuie sur un dispositif critique minimaliste, réifié autant que possible, afin d’enclencher la dynamique de reconnaissance qui amènera le spectateur à se plonger sans états d’âme dans le film. Même réduite à quelques mots aussi grandiloquents qu’en définitive très peu signifiants incrustés sur une affiche, la critique assure au passant que l’objet dont on fait la réclame est bien un produit unique. Là se trouve le moteur de la dialectique industrie/critique : alors que la première tend à manufacturer du même, la seconde entretient l’illusion de la singularité. Pour James Gray (Two Lovers…), les studios sont aujourd’hui dans la situation des constructeurs automobiles de Détroit des années 1970 : « On a vu ce que ça a donné. Ford et General Motors se sentaient tout puissants. Même si personne n’aimait leurs voitures, ils étaient sûrs que les Américains les achèteraient parce qu’ils ne voyaient pas d’alternatives. L’industrie du cinéma raisonne comme ça. Pourtant je suis sûr que personne n’aime réellement les blockbusters produits ces dernières années »[58]. L’équilibre entre les deux pôles de la relation est un art subtil ; la critique, dans sa version « commerciale », doit à la fois garantir la valeur artistique de l’objet tout en le rattachant à une tradition facilement identifiable. Déjà en 1991, Paul Schrader, rescapé du Nouvel Hollywood, considérait qu’ « Hollywood, c’est une question de vieux vin qu’on offre dans des bouteilles neuves »[59].

Dans le tourbillon entretenu par l’imagerie postmoderne, « les images renvoient d’abord à d’autres images, lesquelles souvent renvoient déjà à des images », « on tourne en rond et le monde s’absente »[60], on peut avoir « l’impression un peu déprimante de ne voir sur l’écran qu’un grouillement de pixels déconnectés du monde »[61]. Même les plus caricaturaux des films postmodernes ont besoin d’un ancrage minimal dans le monde physique. D’où cette ultime fonction de la critique réifiée : produire un effet de réel. Sans aller jusqu’à adopter les thèses avancées par Jean Baudrillard sur l’hyperréalité et le simulacre (à savoir, nous vivons dans un monde d’images pures qui s’est substitué au vrai monde), l’absence de point de vue qui caractérise ces œuvres menace de rupture le lien entre les signes et leur référent. Jullier note que deux parades techniques sont fréquemment utilisées depuis quelques années pour enrayer cette crise : « l’effet veejay et la figure du run and gun ». Il s’agit dans les deux cas de « faire revenir le monde réel sur l’écran », soit, par un effet de montage, en manipulant « le défilement des photogrammes – accélérer quand il n’y a pas grand chose de neuf à se

« Dans un monde où l’accès sélectif à la culture et la conscience ligotée privent de toute façon les masses de la véritable expérience d’œuvres de l’esprit, ce qui importe ce sont moins les contenus idéologiques spécifiques que le fait qu’il existe quelque chose qui occupe la conscience expropriée en détournant son attention du secret de Polichinelle. Pour le mécanisme social de l’action sur le public, il est sans doute moins important de savoir quels sont les enseignements idéologiques particuliers qu’un film suggère à ses spectateurs que le fait qu’en rentrant chez eux ils s’intéressent aux noms des acteurs et à leurs problèmes matrimoniaux. »[63]

Cédric Donnat est doctorant en cinéma à l’université de Paris Ouest, et enseignant en collège et en lycée (histoire, géographie) à Grenoble.

LIRE AUSSI DU MÊME AUTEUR : Cinéma, industrie, idéologie, 1967-80 : comment le « Nouvel Hollywood » a sauvé l’ancien.

Lire aussi « La crise de la critique et du cinéma. Entretien avec Alex Masson » (sur le site acrimed.org).

Notes

[1] Gerald Peary (1944-), critique au Boston Phoenix depuis 1996, professeur de cinéma et de journalisme à Suffolk University, Boston depuis 1981, auteur et réalisateur.

[2] Peary précise que ces 28 licenciements ont eu lieu pendant les cinq années nécessaires à la gestation, puis la réalisation de son documentaire.

[4] « …et préfère se donner comme « simple » réponse des créateurs à l’air du temps… », Jullier, op. cit., p. 23.

[5] Alain Renaud-Alain, « L’image sans gravité » in Revue d’esthétique n°25, 1994, p. 20.

[7] Pour un historique précis des différentes versions élaborées du film, après un premier montage de plus de 5 heures, voir Jean-Pierre Coursodon, « Heaven’s Gate, requiem pour un poème mort-né » in Cinéma 81, n °266, février 1981, pp. 6-23, et Laurent Rigoulet « Coupez ! » in Télérama n°3294 (2 mars 2013).

[10] Steven Bach, Final Cut. Art, Money and Ego in the Making of Heaven’s Gate, the Film That Sank United Artist, New York, Newmarket Press, 1985, non traduit en français à ce jour. Généralement considéré comme un récit plutôt « équilibré », y compris par de grands admirateurs du film (Tavernier et Coursodon par exemple : « la lecture de ce livre est indispensable à quiconque s’intéresse, non seulement à Cimino, mais à l’industrie du cinéma en général » 50 Ans de cinéma américain Paris, Omnibus, 1995, p. 369), d’autres n’y voient qu’une charge violente, écrite par un executive d’United Artists « qui n’a pas mis les pieds une seule fois sur le tournage » destinée à faire porter toute la responsabilité de l’échec sur la « mégalomanie » de l’auteur (voir le dossier piloté par Jean-Baptiste Thoret « Sur la route avec Cimino » pour le numéro d’octobre 2011 des Cahiers du Cinéma).

[12] Entre autres: John Lewis (s.l.d.), Francis Ford Coppola and the New Hollywood, Duke University Press, 1995 ; Peter Kramer, The New Hollywood -From Bonnie & Clyde to Star Wars, New York, Wallflower, 2005 ; Michael Pye et Linda Myles, The Movie Brats: How the Film Generation Took Over Hollywood, New York, Henry Holt & Co., 1984.

[15] A lire : Glenn Lovell, « Movies and manipulation: How studios punish critics », Columbia Journalism Review n°35 (1997), pp. 9-12.

[16] Voir Laurent Creton (s.l.d.), Cinéma et Stratégies. Économie des interdépendances, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008.

[18] Voici comment le site officiel de l’ARP rend compte de ce glorieux épisode: « La lettre de Patrice Leconte à ses pairs proposant une discussion sur le rôle des critiques de cinéma est rendue publique suite à un problème technique. S’engage alors une véritable polémique qui prend des proportions énormes dans les médias. ». Quant au réalisateur, il reconnaît aujourd’hui dans son initiative de 1999, sa « plus grande erreur » (« On ne doit pas critiquer la critique », Télérama, 20 Mars 2013).

[20] Ainsi qu’il se présente lui même dans son récit autobiographique Conversations en miroir, Paris, Gallimard, 2004.

[22] Si le film suivant, Year of the Dragon, réalisé cinq ans après Heaven’s Gate, présente encore un intérêt – surtout dans la mesure où il constitue le dernier volet d’une trilogie commencée en 1978 avec The Deer Hunter – ses trois derniers (Cimino n’a plus tourné depuis 1996) sont très largement « contournables ». « Cimino fait preuve, parfois, d’un manque de discernement sidérant. On se demande avec inquiétude ce que l’avenir lui réserve » prophétisaient Tavernier et Coursodon en 1995 (Amis Américains, op. cit., p. 372).

[23] Aux États-Unis, la critique « cinéphilique » a réhabilité le film ; voir Cinéaste printemps 2013 à propos de la sortie en dvd de la version « remastérisée ».

[24] « The Deer Hunter est, au fond, la suite de Heaven’s Gate (…) Si on les programmait ensemble, on verrait apparaître leur unité. », entretien avec Michel Ciment, Positif n°246, septembre 1981, p. 20.

[25] Moins du tiers de The Deer Hunter se déroule effectivement au Vietnam, même s’il est évident que cette phase (elle-même constituée de deux moments) constitue le pivot du film.

[27] Albert Auster et Leonard Quart, How the War was Remembered, Hollywood and Vietnam, New York, Praeger Publishers, 1984.

[28] Camera Politica, The Politics and Ideology of Contemporary Hollywood Films, Indian University Press. Douglas Kellner est un philosophe de l’université de Los Angeles, proche de Giroux et qui se déclare volontiers influencé par l’École de Francfort ainsi que Deleuze et Foucault… Dès l’introduction, il qualifie The Deer Hunter de « film pro-militariste », aux côtés de Rambo.

[33] Lire l’entretien donné par le réalisateur à Michel Ciment, Positif n°246, septembre 1981, pp. 17-21.

[36] Arnold Britton, « Blissing out: the politics of Reaganite Entertainment », Movie n° 31-32, 1986.

[38] « Les critiques professionnels étaient d’abord des « reporters » qui guidaient le public sur le marché des produits de l’esprit. Il leur arrivait de juger avec discernement, mais ils ne cessaient d’être des agents du commerce qui, sans approuver chacun de ses produits, étaient solidaires de cette sphère comme telle. Ils en portent les stigmates, même lorsqu’ils ont abandonné le rôle d’agent. » Adorno, « Critique de la culture et société », (1949), Prismes, Paris, Payot, 2010, p. 9.

[39] « Les sept péchés capitaux de la critique ». A lire également les articles de Manny Farber regroupés dans Espaces Négatif, P.O.L., 2004 (« La presse new yorkaise sait, sans l’ombre d’un doute, comment doivent se comporter les éléments d’un film et elle éreinte tout cinéma qui ose redistribuer les conventions formelles… », p. 362 et suiv.)

[44] « Sony rembourse les navets », Libération du 9 Août 2005 ; Thomas Sotinel, « Le studio, le critique imaginaire et les spectateurs floués », Le Monde, 5 Août 2005.

[45] Le montant global s’élève à 1,5 million de dollars : 300 000 personnes ont donc réclamé leur dû.

[46] « C’est avec ce film que commencèrent les soupirs traditionnels sur le tort qu’ont les clowns arrivés de vouloir philosopher sur l’homme et la société », André Bazin, Charlie Chaplin, Paris, Les Cahiers du Cinéma, 2000.

[49] Avec qui j’expose à présent rapidement mes divergences : je ne crois nullement à l’idée d’une « hypermodernité » synonyme d’une diversification culturelle accrue et, finalement, d’un épanouissement généralisé. Pour Lipovetsky et Serroy, en effet, il ne fait guère de doute que l’analyse de Debord du spectacle, « le Soleil qui ne se cache jamais sur l’empire de la passivité moderne », « ne correspond plus à l’âge hypermoderne : l’Écran Global s’impose comme un instrument adapté aux besoins particuliers de chacun : après le mode de communication du un vers tous, celui du tous vers tous ; après les médias de masse, l’avènement du self media » (op. cit., p. 286).

[50] On peut trouver dans l’idée de « longue traîne», développée par le rédacteur en chef de Wired Chris Anderson, une « remastérisation » de la doctrine libérale.

[55] Laurent Rigoulet, « Hollywood n’aime plus le cinéma », Télérama n°3293, 20 Février 2013, pp. 22-25.

[58] Idem. En juin 1980, Kael notait: « …quand je vois les gens faire la queue devant une salle, je ne peux m’empêcher de penser que ces films n’attirent pas le public – ils en héritent simplement. » (« Pourquoi les films sont-ils si mauvais? », op.cit., p. 453).

[63] Theodor W. Adorno, « Critique de la culture et société », (1949), Prismes, Paris, Payot, 2010, p. 24.

Docteur en cinéma, chargé de cours à l’université Grenoble Alpes