Le Rock – Chapitre 6 : Le déclin du star system – David BUXTON

Le rock, star-system et société de consommation, livre de David Buxton adapté d’une thèse de doctorat soutenue en 1983, fut publié par La Pensée sauvage, petit éditeur grenoblois, en 1985 ; il est devenu introuvable, sauf dans quelques bibliothèques universitaires et encore. À l’initiative du webmaster, la Web-revue a décidé d’en assurer une nouvelle édition numérique au rythme d’un chapitre par mois. Ce livre se voulait une approche conceptuelle et critique de l’impact idéologique du rock. Des débuts de l’industrie du disque microsillon aux punks et aux vidéo-clips, en passant par l’invention du teenager et l’impact capital de la contre-culture et des nouveaux médias de l’époque, le rock sert de point d’entrée dans la société afin de mieux comprendre d’autres phénomènes sociaux comme la consommation de biens culturels et la technologie. Après les cinq premiers chapitres publiés en janvier, février, mars, avril et mai 2014, voici le chapitre 6 en juin 2014.

Interdit à la reproduction payante

Note. Ce texte a été rédigé entre 1982 et 1983, suivant de près l’actualité, et inévitablement certains jugements (et certaines données) paraissent datés. Le déclin économique de l’industrie dont il est question a été neutralisé dans les années 1980 par l’apparition du CD (remplacement des vinyles dans sa collection personnelle ; augmentation du prix de vente des nouveautés), avant de revenir en force vers la fin des années 1990. Il est important de noter que la crise du disque a bien précédé l’émergence des technologies numériques et le problème du piratage ; à l’époque, on parlait (un peu) du copiage artisanal des vinyles en cassettes (home taping). Le chapitre tend à confondre le déclin de la star et le déclin de l’industrie du disque ; de nos jours, la star musicale n’est qu’une partie d’une véritable galaxie de célébrités provenant de domaines très divers (sports, politique, télévision, etc.).

Contenu

La centralisation du marché

Financièrement et artistiquement, les années 1960 furent l’âge d’or du rock. Tout comme McLuhan a servi de tête de pont entre les courants « alternatifs » et les besoins de la restructuration capitaliste (pendant les années 1960, les technologies électroniques et informatiques ont commencé à remplacer la vieille base industrielle dans les sociétés avancées), le rock fut le fruit d’une alliance historiquement unique entre la technologie avancée et des formes culturelles populaires.

Dans The Sound of the City (Souvenir Press, 1970), Charlie Gillet a bien montré que l’innovation musicale naît en dehors des grandes maisons de disques. Ce sont les petites maisons indépendantes qui ont fourni un débouché à l’expression de nouvelles formes (cela est très bien démontré dans le cas du rock and roll par Gillet). C’est seulement à partir du moment où ces formes deviennent populaires sur le marché national que les grandes maisons s’appuient sur leurs poids économiques afin d’homogénéiser et de formaliser la musique pour un marché de masse. Le rôle des indépendants peut se résumer ainsi : plus les sources de capital sont diversifiées, plus il y aura de diversité musicale.

Si cet argument est généralement vrai, il faut, cependant, le nuancer fortement. Les indépendants établis à la fin des années 1960 sont devenus un aspect permanent de l’industrie, en rapport symbiotique avec les grandes maisons. Certes, pour un temps pendant la fin des années 1960, chaque grande ville en Grande Bretagne avait ses propres promoteurs et ses clubs indépendants. Pendant un temps, des maisons de disques indépendantes, exploitant le nouveau goût d’un rock « intelligent » pour un nouveau public issu de la classe moyenne, se sont épanouies. Mais cette ouverture de l’industrie (en effet, avec le succès des Beatles et des Rolling Stones, le rock n’était plus restreint à un public populaire) n’a pas été suivie par un élargissement de la concurrence. Et cela pour plusieurs raisons.

Dans les médias de masse, ce n’est plus la production, mais la distribution qui compte : si les moyens de distribution sont contrôlables (ou contrôlés), alors l’industrie est susceptible de contrôle et de centralisation. D’autre part, comme les moyens de distribution constituent la partie la plus coûteuse en investissements, ceux qui peuvent mobiliser le plus de capitaux domineront les moyens de distribution et par là-même l’industrie entière. L’accès à la production reste ouvert : n’importe qui peut produire des disques à condition d’avoir le capital à risquer. Les indépendants, qui couvrent les lacunes sur le marché, remplissent une fonction valable pour l’industrie par l’exploration et le développement des nouvelles tendances qui, si elles gagnent un marché de masse, peuvent être ensuite exploitées par les grandes maisons. En laissant la responsabilité aux indépendants de prendre le risque de la recherche de nouveaux courants, les grandes maisons ont tout à gagner et rien à perdre : elles peuvent toujours signer et enregistrer grâce à leurs capitaux supérieurs, les nouveaux groupes qui, grâce aux indépendants, ont fait leur percée sur le marché. Structurellement, les indépendants jouent le rôle de filet de protection pour les grandes maisons en trouvant les talents qu’elles ont manqués.

La fin des années 1960 a vu l’apparition de plusieurs types de maisons indépendantes : celles, réellement indépendantes au niveau du financement, liées par contrat de distribution avec une « grande » (Charisma, Island, Virgin en Grande-Bretagne) ; celles, indépendantes au niveau de la gestion, mais financées et distribuées par une grande maison mère (Harvest (EMI), Vertigo (Philips), Deram (Decca)) et enfin celles qui furent financées par les artistes eux-mêmes en tant que sociétés indépendantes de production, normalement limitées à un seul artiste et liées par contrat de distribution à une grande maison : Apple (Les Beatles), Rolling Stones Records, Threshold (Les Moody Blues), Manticore (Emerson, Lake and Palmer), Rocket (Elton John), Swan Song (Led Zeppelin), etc.

Le rôle des indépendants aux États-Unis a été beaucoup plus réduit qu’en Grande Bretagne à cause d’une plus grande rationalisation du marché.

Il est indéniable que, pendant l’explosion du rock des années 1960, les consommateurs et les artistes exerçaient une influence sur le marché, ce qui a renforcé les créances « révolutionnaires » du rock. Telle était l’imprévisibilité du marché que l’on préférait enregistrer tous les styles, laissant le contrôle artistique aux musiciens eux-mêmes. En effet, n’importe quel courant marginal pouvait percer à n’importe quel moment : après tout, les Beatles ont été rejetés par plusieurs maisons de disques à leurs débuts. Les maisons ont donc eu tout à fait raison de douter de leur propre capacité à « prévoir » le succès commercial de tel ou tel style de musique.

Une énorme surproduction de disques est une réponse rationnelle dans une situation d’une grande imprévisibilité de demande et où le produit n’exige qu’un investissement de capital très bas. Dans de telles conditions, il est beaucoup plus rentable de produire beaucoup d’échecs pour chaque réussite et de « couvrir » tous les styles possibles. Paradoxalement, si un marché incertain et instable donne une chance aux indépendants de combler une brèche dans le marché, il permet, en même temps, aux grandes maisons de consolider leur domination, car elles seulement ont les ressources en capital pour la surproduction rationnelle qu’exige le marché.

La prééminence du vinyle 33 tours (LP) à partir d’environ 1967 a conduit à une grande rationalisation du marché. S’il y avait plus de bénéfices dans le marché du 33 tours, il y avait également de plus grands coûts de base. En 1970 aux États-Unis, il fallait 2000 $ pour produire un 45 tours (single), mais 10 000 $ pour un 33 tours. Quatre ans plus tard, les développements technologiques ont augmenté ce dernier chiffre à 50 000 $ même pour une production modeste, et cela en dehors des coûts d’emballage, de distribution et de promotion. Dans de telles circonstances, un seul échec suffisait à ruiner une maison indépendante ; le but des indépendants est donc devenu la découverte de plusieurs artistes rentables et la négociation d’un rachat par une « grande ». Cependant, seules les grandes maisons avaient les ressources suffisantes pour garantir aux artistes la qualité technique, la distribution et la promotion nécessaire pour réussir. Seule la relative imprévisibilité du courant disco à la fin des années 1970 a permis aux indépendants de rejouer le rôle de dénicheurs de vedettes (notamment Robert Stigwood Organisation (les Bee Gees) et Casablanca).

Deuxièmement, le marché est devenu beaucoup plus stable, permettant ainsi la concentration sur un petit nombre de grandes stars. L’augmentation sensible des coûts de production avait pour résultat une nette baisse dans l’enregistrement d’artistes inconnus ou innovateurs : économiquement, il y avait trop à perdre, surtout face à un marché stable de valeurs sûres. Dans ces conditions, toute innovation risquait de miner la rentabilité des artistes à succès existants.

Troisièmement, l’expansion sans précédent du marché fut accompagnée d’une stabilisation des goûts de la part des consommateurs qui, se ralliant aux nouveaux styles, ont petit à petit établi leurs préférences. La lutte pour le contrôle de la valeur d’usage du rock semblait avoir été gagnée : il ne restait aux millions de jeunes qui constituaient le marché du rock qu’à savourer leur « victoire » et aux maisons de disques à l’exploiter. « Les révolutionnaires sont sur Columbia », proclamait une publicité en janvier 1969. Obligées de transformer leur approche à la suite d’une période pendant laquelle la demande sociale s’est fait fortement sentir, les maisons de disques ont été les premières à consacrer les valeurs de la contreculture, donnant le ton pour les publicités visant un marché de jeunes.

Néanmoins, pour ceux qui croyaient le plus aux valeurs « révolutionnaires » du rock, pour ceux qui se rappelaient les plaisirs grisants de San Francisco 1966-67, cette « victoire » a laissé un goût amer. La critique Jon Landau déclarait en décembre 1970 :

Les groupes actuels renferment au moins un musicien exceptionnel… Et pourtant, il manque quelque chose de fondamental. Certainement, il n’y a pas de nom qui égale Bob Dylan, les Rolling Stones ou les Beatles. À l’exception d’une ou deux exceptions possibles, il n’y a pas de légendes, pas de passions, pas de prestige, pas de stars… Le rock, la musique des années 1960, était une musique de spontanéité. C’était une musique folk… Au fur et à mesure que cette spontanéité et cette créativité ont été stylisées, analysées et structurées, il a été plus facile aux hommes d’affaires et aux manipulateurs de structurer leur approche de la commercialisation de la musique. Le processus de création des stars est devenu une routine et une formule aussi sèche qu’une équation… [Mais] tandis que les équations ne changent jamais, les publics, les musiciens et la musique changent toujours. Conscients ou pas, nous sommes tous engagés dans la musique [rock]… Il est trop tard pour s’arrêter maintenant ». [1]

Néanmoins, on peut déceler un net changement d’attitude dans l’underground dès 1970. Un éditorial dans International Times affirmait :

Jusqu’à ce qu’arrivent des groupes et des maisons de disques qui donnent à fond dans la société alternative, comme j’espère qu’ils le feront un jour, nous devrions plonger dans la musique et oublier la pertinence sociale imposée aux musiciens parce qu’il est tout à fait clair à notre avis que, malgré l’emballage promotionnel des maisons de disques et les panégyriques de la presse underground, c’est la musique qui intéresse les gens qui l’achètent. Le fait est qu’on produit, en ce moment, beaucoup de musique excellente. Le rock est, enfin, d’un point de vue technique et créatif, une forme d’art justifiable qui devrait se passer des normes qualitatives de l’underground pour attirer l’attention sur cette qualité. Nous nous dupons en pensant… qu’il y a quelque chose d’essentiellement et de socialement différent dans la musique progressiste et les gens qui la font, tandis qu’en vérité, la mentalité et le caractère des gens qui font la musique n’ont pas beaucoup changé en dix ans et que personne ne doit les critiquer pour cela. La plupart des musiciens dans les groupes sont des mecs bien. [2]

En l’absence de courants de la base, le rock a dû « progresser » par d’autres moyens. Face à une surabondance de groupes, sans majeures

Pour les concerts, c’était les groupes les plus riches qui ont pu s’offrir les effets les plus spectaculaires. Les Rolling Stones utilisaient d’énormes miroirs, le Pink Floyd avait sa propre société pour dessiner et construire des effets spéciaux, Yes s’adonnait aux lumières préprogrammées, les Who aux lasers. Pendant les tournées aux États-Unis d’Emerson, Lake et Palmer en 1973-74-75, on a vu des chutes de neige sur scène, un synthétiseur ambulant qui marchait vers le public avant d’exploser et une lévitation du groupe et de ses instruments. Pour le groupe Kiss, les dessinateurs Jules Fisher et Mark Ravitz ont créé une scène composée d’une ville apocalyptique, et des éclairs fournis par une machine à foudre. Pour la tournée de David Bowie aux États-Unis, Ravitz a dessiné une scène basée sur le film de Fritz Lang, Metropolis. Le dessinateur Mike Hope, qui a formé la société Concept Engineering en 1956 pour fournir la technologie des effets spéciaux à l’industrie du cinéma, a fait les plans d’un avion clignotant et fumant qui a volé d’avant en arrière pendant le concert des Pink Floyd à Earl’s Court, Londres en 1972. Ce qui est frappant, dans ces effets artistiques, souvent extraordinaires en eux-mêmes, c’est le manque de toute résonance sociale.

La seconde mesure de changement et de « progrès » était technique : le rock est devenu une forme d’art au même titre de maturité et de complexité que le jazz et la musique classique. L’apparition du rock « progressif » a vu une division du marché de la musique pop entre les teenagers (10-16 ans) et les jeunes. L’idéologie du rock (par rapport au pop « commercial ») soulignait l’originalité et la capacité musicale de l’artiste par rapport à l’image trop conformiste et manipulée des idoles pop. On a introduit au sein de la musique rock une distinction entre la haute culture (« l’art ») et la culture de masse (« commerce »). L’implication d’un « auteur » constituait le critère par excellence d’un statut pleinement artistique. Le critique Jon Landau proposait : « Pour moi, le critère de l’art en rock c’est la capacité du musicien à créer un univers personnel, presque privé et de l’exprimer pleinement ». [3]

Mais malgré la sophistication apparente d’une nouvelle génération de musiciens rock (beaucoup de joueurs de claviers vantaient leur formation classique), la musique rock a commencé à stagner. Après tout, le rock fut une simplification des formes traditionnelles (le rhythm and blues, le country) qui l’ont engendré. La domination du rock progressif a imposé un rythme rigide de 4/4, des riffs répétitifs et des solos ou des improvisations dans le cadre d’un rythme invariable. Malgré les efforts des musiciens techniquement doués, il n’y avait guère de « progrès » possible dans un schéma si rigide. Au début des années 1970, le rock s’est tourné vers le jazz pour assurer son développement, ce qui a donné naissance, par la suite, aux fusions jazz-rock qui sont rapidement transformées en démonstrations stériles de prouesse technique.

L’industrie a encouragé l’apparition des genres particuliers à l’intérieur du rock : la rationalisation du marketing et de la promotion des disques n’en a pas demandé moins. Ainsi, le rock a réussi à gagner un plus grand public en se greffant sur les formes traditionnelles existantes dans une sorte d’impérialisme musical. Au lieu d’aller en avant vers l’inconnu (des innovations formelles), le rock s’est tourné vers le passé, établissant des séries de genres (jazz-rock, country-rock, blues-rock, folk-rock, etc.) en envahissant tout ce qui existait. Le résultat de cette marche en arrière fut une accumulation de marchés, mais aussi un inévitable conservatisme musical. L’organisation en genres est allée main dans la main avec une certaine rigidité musicale.

Les améliorations technologiques à la fois dans les chaînes et les studios d’enregistrement (les deux se poussant mutuellement vers de nouveaux sommets) et l’augmentation des ressources octroyées à la promotion et à la distribution avaient pour résultat le fait que le niveau de rentabilité des ventes aux États-Unis soit passé de 20 000 unités en 1970 (ce qui était déjà une augmentation considérable par rapport à 1965) à presque 100 000 par 1974. En effet, une infime proportion d’artistes peut vendre autant de disques, d’autant moins s’ils sont peu connus ou si leur musique est un peu difficile ou nouvelle. De plus, l’intégration verticale des grandes maisons (notamment l’achat des studios d’enregistrement) a abouti à ce que les dépenses d’enregistrement se sont transformées en bénéfices. Au lieu de considérer les coûts d’enregistrement en tant que risque (ce qui avait été le cas), les maisons de disques ont pu incorporer ces coûts dans leurs contrats et donc les déduire des droits d’auteur. Ainsi, toute expérimentation, toute déviation des nonnes établies pour chaque genre, n’était guère payante de la part des artistes qui, de plus, couraient le risque de voir de telles ouvertures refusées par leur maison de disques.

En l’absence de courants de base (qui canalisent et manifestent une demande sociale), ce marasme de conservatisme s’est renforcé lui-même. Seules les sociétés géantes ont maintenant le capital nécessaire pour lancer des nouveaux artistes, car il est admis qu’il faut soutenir à perte les nouveaux groupes pendant • au moins trois ans avant de faire le moindre bénéfice. Pendant cette période, on dépense des sommes énormes pour les tournées nationales et les enregistrements dans l’espoir de gains à long terme. Évidemment, dans le choix des nouveaux artistes à lancer dans cette façon, on ne prend guère de risque. Comme pour les films de Hollywood, le principe de base c’est « ce qui a marché hier doit marcher encore demain ». D’où l’importance du marché relativement ouvert de la Grande-Bretagne comme lieu d’expérimentation pour le monde entier.

La dominance de la technique et le déclin de la contre-culture

À cause des coûts d’enregistrement de plus en plus lourds, les maisons de disques tendaient à donner la préférence aux chanteurs/compositeurs (les droits des chansons étant une autre source de bénéfices) qui pouvaient enregistrer avec des musiciens de studio dont l’efficacité réduisait le temps (et les coûts) d’enregistrement. On a mis l’accent sur l’accomplissement technique des musiciens professionnels plutôt que sur l’originalité et l’indiscipline des musiciens de groupe. John Boylan, producteur indépendant, s’exprimait ainsi :

Si vous travaillez avec des musiciens de studio très efficaces, il est possible de construire un disque pièce par pièce. Vous convoquez le batteur et le bassiste pour faire la piste de rythme et puis les autres viennent, un par un pour enregistrer leur contribution. J’ai fait un disque une fois avec l’Association vers la fin de leur carrière quand ils n’arrivaient plus à jouer réellement. Donc, j’ai presque tout fait avec des musiciens de studio. On ne peut travailler de cette manière (piste par piste) avec tout le monde : il faut commencer avec des mecs qui peuvent jouer rigoureusement en mesure et ils [le groupe Commander Cody and the Lost Planet Airmen] ne peuvent pas le faire. [4]

La seule possibilité d’ouvrir une brèche dans cette monopolisation redoutable d’une forme populaire, la pression constante et motivée des consommateurs, organisés en subcultures, ne fut pas au rendez-vous. La contre-culture était en plein désarroi et avec elle, tous les espoirs investis dans le rock pendant les années 1960.

Ce n’est un secret pour personne que les stars passent tellement de temps dans des limousines, des hôtels de luxe et des avions en première classe, vivant comme des milliardaires, et parfois devenant des milliardaires, qu’elles sont complètement déphasées par rapport à ce qui se passe dans les concerts, mis à part leur propre représentation. La plupart des stars ont perdu tout contact avec les gens pour qui elles jouent… Le seul contact que permette le système actuel entre les musiciens et le public a lieu à travers les caisses, les disquaires et le service de sécurité aux concerts. Les stars et leur public vivent dans deux mondes différents… [5]

Un autre article dans IT affirmait : « La scène du rock n’est même pas gérée par des musiciens, elle est gérée par des magnats à la manière de General Motors ou de British Petroleum. Des millions de jeunes à travers le monde entier écoutent la musique pop, mais ce n’est pas en soi une révolution. On nous a largement eu. On nous a promis la liberté et une nouvelle vie. Tout ce que nous avons reçu, c’est une nouvelle religion, de nouveaux artistes, de nouveaux prêtres, de nouveaux patrons, de nouveaux exploiteurs, de nouveaux flics. Il n’y a pas eu une « révolution rock » et la seule révolution digne de la conscience que les musiciens ont exprimée serait de changer la structure de l’industrie du rock… Les hommes et les femmes libres ne pensent pas que c’est plus « divin » d’être un chanteur qu’un mineur de charbon ou un fermier. Mais on fait plus d’argent dans le système actuel, c’est tout ? » [6]

Mick Farren, idéologue britannique de la contre-culture, critique musical et ex-chanteur des Déviants, s’est plaint dans IT en 1972 : « Le capitalisme, à travers les cinq dernières années, a fait d’énormes efforts pour remplacer la plupart des manifestations de la culture freak par des imitations tristes et exploiteuses qui cherchent à détruire l’énergie communautaire et à isoler l’individu. Elles nous ont démoralisés en nous amenant faussement à juger les produits de notre propre culture avec les normes capitalistes. On nous oblige à penser à notre culture en termes commerciaux. On nous reconditionne à penser comme, des capitalistes ». [7]

La crise

En 1973, on a annoncé dans Rolling Stone que l’essor du rock était fini. La croissance phénoménale des dix dernières années a commencé à ralentir. Un cadre de l’industrie discographique s’expliquait ainsi : « J’aime bien utiliser l’analogie d’un terrain aurifère. Il y a cinq ans, c’était comme une mine d’or, comme le Klondike. Tous les deux jours, un autre type venait d’un bled perdu avec une guitare et un groupe tapageur et la populace, manquant complètement de discernement, achetait n’importe quoi qui était bien emballé. Ce n’est plus le cas. Maintenant, ce sont les gosses conservateurs de la classe moyenne dans les grandes villes qui sont les plus sélectifs avec leurs achats. C’est peut- être bien d’un point de vue esthétique, mais cela écrème les affaires ». [8]

Tandis qu’une surproduction de styles hétérogènes est une réponse rationnelle à un marché à la fois croissant et imprévisible, un marché sur le déclin renforce le pouvoir des stars et une homogénéisation. Un cadre de Warner Brothers déclarait : « Le volume global a baissé, c’est ça qui fait mal. La théorie de l’éparpillement semble en train de disparaître dans l’industrie du disque. Les artistes moyennement connus perdent leur influence et les grandes stars se maintiennent ». [9]

Les stations de radio, particulièrement de la bande AM, mais aussi de la bande FM, ont nettement serré leurs playlists en faveur des stars. La station AM, WABC de New York a réduit sa playlist de 60 (en dehors des listes spéciales et une liste de 33 tours) à 20 en 1973, un retour à la politique d’il y a dix ans. « Le public pour la radio et les disques a désespérément besoin d’une nouvelle super-superstar », a dit Rick Sklar, programmateur de WANC, « mais il n’y en a pas depuis les Beatles. On n’arrivera pas à en avoir avec chaque nouveau groupe dont les gens de l’industrie du disque disent « c’est eux », Nous voulons l’excitation aussi, mais cela ne peut se fonder sur la seule promotion ». [10] Quant à Neil Bogart, le PDG de Buddah Records : « Quand vous avez moins de tubes, vous réduisez le nombre de disques enregistrés. Nous réalisons nos objectifs quant aux tubes pour cette année, mais nous avons laissé tomber 50 de nos artistes. Ce n’est pas la peine d’expérimenter, s’il n’y a personne qui s’intéresse à l’expérience ». [11]

Pour la première fois depuis les années 1930, les radios et les maisons de disques – précédemment en rapport symbiotique, les radios recevaient un contenu bon marché et les maisons de disques une promotion bon marché – commençaient à ne plus s’entendre. Paul Cannon, directeur des programmes à WICNR, une station Top 40 à Detroit, remarquait : « Nous sommes dans la publicité. Pour nous, ce qui est important est de livrer un public aux sponsors. Nous ne sommes pas dans les disques. Vendre des disques, c’est accessoire ». La concurrence féroce entre les stations pour obtenir de la publicité les a menées à chercher le public le plus grand : dans un marché stable, c’étaient les grandes stars qui étaient les plus susceptibles de plaire à tout le monde. Les maisons de disques étaient frustrées par le manque de temps d’antenne pour 1eurs nouveaux artistes. Ron Saal, directeur de promotion chez Warner Brothers critiquait les stations de radio dans Billboard pour leur manque de compréhension envers une industrie consœur : « Qu’est-ce qui se passera, demandait-il, si une des industries s’arrête ? » [12]

Cette nouvelle homogénéisation se voyait dans les palmarès. En juin 1974, un article dans Rolling Stone [13] s’est plaint du manque de nouveaux artistes dans les palmarès. Quatorze artistes sont restés dans le Top 200 des 33 tours pendant plus d’un an et cinq d’entre eux sont restés dans le Top 20 pendant au moins six mois, ce qui était un retour aux normes du début des années 1950 avant le rock and roll.

Cette crise s’est aggravée dramatiquement en 1979, année qui a vu une baisse nette des ventes de l’ordre de 15 % dans presque tous les pays occidentaux. Les ventes aux États-Unis, qui représentent plus de 40 % du marché mondial des disques (sauf l’URSS et la Chine) ont chuté de 16 % entre 1978-79 (en France – 9 %). Alors qu’en 1972, un dirigeant de l’industrie a pu dire, « je ne vois aucune limite à cette industrie », la santé de l’industrie a changé considérablement entre temps, et on commençait à envisager sérieusement une éclipse. Le vice-président de WEA, Richard Robinson prévoyait en 1979 :

Je crois que [l’industrie du disque] trouvera un équilibre, non pas lorsqu’elle sera morte, mais lorsqu’elle sera beaucoup plus petite que maintenant. Regardez la taille de l’industrie cinématographique dans les années 1930 et comparez-la à la situation actuelle – après l’apparition de la télévision. [14]

Un article dans l’hebdomadaire anglais Melody Maker (30 juin 1979) affirmait que l’industrie devra s’habituer à opérer dans un marché statique et s’inquiétait des conséquences : moins d’argent pour des groupes nouveaux, moins de possibilités pour que se développent des formes nouvelles de musique populaire, encouragement par l’industrie de disques sans intérêt, sans éclat, à haute rentabilité commerciale. Un des signes objectifs de la stagnation musicale des années 1970, outre la lenteur du renouvellement des palmarès et la prédominance de quelques artistes, c’est le nombre de réimpressions de vieux disques (par exemple tous les « tubes » des Beatles pendant les années 1970).

Les ventes des « super-tubes » ont augmenté énormément depuis les années 1960. En pleine « Beatlemania », les 33 tours des Beatles se vendaient dans les dix millions d’unités. Eh 1978, Saturday Night Fever, la bande sonore du film du même nom, a été vendue à 35 millions d’unités mondialement. La même année, 102 disques ont été vendus à un million d’exemplaires par rapport à 37 en 1976. Au début des années 1970, les disques vendus à 1 million d’exemplaires étaient extrêmement rares. La nécessité de grosses ventes pour un petit nombre de disques est largement une conséquence des coûts d’enregistrement et de promotion. L’investissement moyen dans un disque avant la promotion a augmenté de 100 000 $ en 1974 à 250 000 $ en 1979. [15] Les droits d’auteurs ont presque doublé en dix ans : ils sont maintenant entre 10 à 15 % du prix de vente. Pour les superstars, ils sont beaucoup plus élevés. En 1978, Warner Brothers a pris sous contrat Paul Simon avec une garantie de 13 millions $. En 1979, CBS a pris sous contrat Paul McCartney avec 2 millions $ par disque plus 22 % de droits d’auteurs au-dessus de 2 millions $ de bénéfices pour la maison de disques. [16] Pour atteindre le point de rentabilité, il faut vendre à 2 millions d’unités. Avec de tels coûts, les compagnies visent des ventes en volume, ce qui augmente les coûts de promotions d’autant plus. Le budget de promotion moyen est passé de 50 000 $ en 1974 à 150 000 $ en 1979. [17] Pour le disque d’une star, une maison de disques peut dépenser plus de 1 million $ sur la seule promotion. Le résultat de tout cela, c’est que le seuil de rentabilité moyen a augmenté de 100 000 ventes en 1974 à 300 000 en 1979 sur le marché américain. Six grandes maisons (Polygram, Warner, CBS, RCA, Capitol (filiale d’EMI) et MCA) contrôlent 85 % du marché.

En 1978, Polygram a gagné 1,6 milliard $ dans le monde, étant la première maison à dépasser la barrière de 1 milliard $ en une année. Cela fut largement dû au succès de deux filiales RSO et Casablanca (dont Polygram possède 50 % des actions) qui ont gagné 300 millions $ sur le marché américain en 1978, soit deux tiers des ventes de Polygram aux États unis. RSO (Robert Stigwood Organisation) a sorti seulement dix disques qui ont gagné 240 millions $ dont 60 millions $ de bénéfices. Trois disques, tous des bandes sonores, ont gagné 160 millions $ (Saturday Night Fever, Grease, Sgt. Pepper). Pendant la même année, CBS a sorti 361 disques et Wamer, 341 avec une marge bénéficiaire bien loin derrière les 25 % de RSO. Le PDG de RSO, Al Coury disait : « Nous sommes extrêmement efficaces parce que nous avons le moins de produits à vendre ». [18]

Obligées de dépendre de quelques superstars, les maisons de disques ont dû s’inquiéter, par la suite, de la productivité de ces artistes. Ayant épuisé leurs sources de créativité, les groupes de rock avaient besoin de plus en plus de temps pour réaliser un disque. Pour les grands groupes comme Led Zeppelin et les Eagles et les grands artistes comme Stevie Wonder, ces attentes duraient parfois plus de trois ans. La vague du disco (1978-80) semblait être la réponse à ces problèmes.

Malheureusement pour les grandes maisons de disques, le succès du disco fut éphémère, et à la différence des indépendants comme RSO et Casablanca, elles étaient trop lentes à agir pour vraiment capitaliser. Si les bénéfices furent fabuleux, cela fut annulé par l’imprévisibilité du marché. Les superstars du rock, même si elles étaient trop lentes à produire, représentaient tout de même des valeurs sûres (10 millions de disques vendus pour Hotel California des Eagles) tandis que la réussite ou l’échec d’une production disco était beaucoup plus arbitraire à cause de la mécanisation même de sa production. Pour les maisons de disques, le disco était quelque chose qui devait se vendre par lui-même : donc ce n’était pas la peine de développer les artistes. Mais les disques disco, mis à part plusieurs exceptions notables, se sont très mal vendus. Visiblement, on a oublié que le disco, en tant que musique de danse fonctionnelle, était fait pour les discothèques, pas pour la consommation privée. Alain Levy, président de CBS France, s’inquiétant du manque de créativité, résume assez bien le problème des maisons de disques à la fin des années 1970 :

La plupart des firmes s’efforcent donc aujourd’hui de développer la recherche de produits nouveaux. Parce que les fonds de catalogue ont beaucoup vieilli ; parce que les principales stars des années 70 qui vendent encore beaucoup sont devenues très exigeantes : elles contrôlent la production de leurs disques, exigent des sommes colossales pour les faire distribuer par les compagnies (Paul Simon, Paul McCartney) et surtout se contentent d’enregistrer un disque tous les trois ou quatre ans. [20]

Un autre cadre déclarait : « La crise du disque ? C’est en grande partie la faute du disco. Son fabuleux, mais éphémère succès nous a endormis. Si les jeunes achètent moins de disques, c’est parce qu’il n’y a pas assez de création ». [21] D’après le promoteur britannique Harvey Goldsmith : « Le disco, c’est couillon, ça ne crée rien, ça ne va nulle part, soit c’est un tube, soit ce n’est rien du tout. C’est totalement non créatif et cela n’aide pas les maisons de disques ». [22]

Cependant, cet appel à la créativité est condamné à rester lettre morte. Pour les raisons décrites, la structure d’une industrie à caractère oligopole est telle qu’elle rend extrêmement difficile l’émergence de nouveaux courants créatifs. Le nombre de nouveaux disques aux États-Unis a baissé de 32 % entre 1979-82. [23] Mais toujours, plus de 80 % des disques n’atteignent pas leur seuil de rentabilité. Alors que cela peut simplement représenter le risque d’entreprendre dans un marché croissant et imprévisible, cela annonce, dans un marché stable et statique, caractérisé de plus par une baisse absolue des nouvelles sorties et donc de toute innovation, une inadéquation à la demande sociale.

Le déclin de la star

Aujourd’hui on s’aperçoit que la force star est une force déclinante. Bien sûr, une star comme Michael Jackson peut mobiliser les foules plus que jamais. Mais l’impact social de la star des années 1980 n’est pas comparable à celui de celle des années 1960. À propos du « méga-tube » Thriller (plus de 30 millions de ventes), la revue américaine Time affirmait : « Thriller n’est pas comme… [un disque] pour lequel on a pris fait et cause comme pour un talisman qui pouvait changer la vie. Il est comme une veste sport chic : on se glisse dedans et on s’en débarrasse rapidement… À la différence des Beatles, [Michael Jackson] a un public énorme, mais très peu d’électeurs ». [24]

Ce déclin est un processus complexe qui ne peut pas se réduire à une seule. On peut pour une large part en trouver la raison dans le déclin des ventes de disques qui s’est rapidement accru depuis la fin des années 1970 dans tout le monde occidental. Déclin qui ne peut être totalement expliqué par la crise économique générale, car cette dernière n’a pas touché toutes les marchandises de loisir de la même façon (certaines comme les jeux vidéo, le tourisme, et de façon importante, les cassettes progressent au contraire rapidement). En tant que marchandise, le disque a perdu beaucoup de son aura, avec le déclin de ses connotations « sociales », sa valeur d’usage est tombée. Cela fut spécialement évident dans le disco qui correspondait à la chute des ventes déjà mentionnées. Avec le disco, la musique était réduite à son usage le plus fonctionnel, à savoir, faire danser. Mais il y avait aussi une indigence de vraies stars, remplacées par les producteurs qui demandaient des droits d’auteurs. « Tout le monde dans un groupe de rock contribue à quelque chose, mais avec le disco, le producteur est un dictateur », a dit le producteur Giorgio Moroder. [25] Dans un dossier sur le disco dans Newsweek, on a pu lire :

Le rôle des musiciens… est entièrement formel ; ils suivent ce qui est écrit sur la partition. Souvent le producteur est le seul à savoir à quoi va ressembler le disque tandis que les musiciens de studio ignorent souvent pour quel disque ils jouent… Rechercher des stars disco c’est comme la recherche du magicien d’Oz. 35% des disques disco sont une création de l’imagination d’un producteur », dit le promoteur Ray Caviano. « Musique » fut le nom donné par le producteur Patrick Adams au groupe de musiciens de studio qui ont enregistré sa chanson « Push, Push in the Bush ». Un « groupe » nommé Kebekelektrik a fait un tube avec « War Dance », mais en réalité, c’était le travail du musicien Gino Soccio, jouant de synthétiseurs pour créer le son de vingt instruments. Jusqu’à maintenant, la seule star à apparaître a été Donna Summer et elle-même a besoin d’un orchestre de 25 instruments afin de reproduire sa musique sur scène. [26]

Il y avait d’ailleurs d’autres raisons ; la musique rock en tant que forme est indubitablement en crise. Musicalement limitée depuis le début, elle a vainement cherché à se développer en faisant des emprunts éclectiques à d’autres traditions. La stagnation musicale des années 1970 se reflète dans le nombre de réimpressions, reprises sans fin du passé du rock (rock and roll, heavy metal) et pures boursouflures des « groupes technocrates ». De plus, le sur-déploiement d’effets visuels rendu nécessaire pour rendre les stars intéressantes pillait de plus en plus dans le champ des gimmicks arbitraires. David Bowie à lui seul a presque épuisé la mythologie historique du vedettariat en changeant incessamment de rôle comme un caméléon.

La production de disques pour un marché plus petit dans le futur suivra probablement le même chemin que la production de cinéma après que ce dernier ait perdu la plupart de son public à cause de la télévision pendant les années 1950. « C’est le pacman (un jeu vidéo) qui est en train de manger l’industrie de disques », dit Jack Wayman de l’Electronic Industries Association, « les gosses gardent leurs sous pour les arcades électroniques, pas pour les disques ». [29] De même, le promoteur new-yorkais Ron Delsener a excusé, au moins en partie, une saison désastreuse de concerts aux États-Unis en se plaignant des jeux de vidéo. [30] Expliquer le déclin de l’industrie musicale par la montée des jeux vidéo serait bien trop simpliste, mais il est indéniable que dorénavant le disque n’est qu’un élément dans une pléthore de loisirs électroniques, tous en concurrence pour un revenu discrétionnaire déclinant. Le Rolling Stone du 16 septembre 1982 fait la liste de 100 nouveaux produits de loisirs électroniques.

Dans un vaste marché en expansion, la star est économiquement indispensable pour organiser et centraliser un marché potentiellement chaotique, pour stabiliser et récupérer les nouvelles tendances. Dans un marché qui décline et se réduit, il devient plus important de produire efficacement. De nos jours, un disque doit avoir un impact international pour être rentable dans de plus en plus de cas. Dans ces conditions, les stars deviennent des formules homogénéisées et extrêmement abstraites, privées de tout contenu organique. L’incapacité des stars récentes à innover a beaucoup réduit leur carrière : à la différence des stars rock des années 1960 qui, grâce à une constante innovation, ont pu dominer pendant dix ans ou plus, il est rare pour une star d’aujourd’hui de faire des tubes pendant plus de trois ans, période pendant laquelle elles ont épuisé leur créativité et leur singularité. Toute une série de stars des mi-années 1970 (Abba, Les Bee Gees, Peter Frampton) sont tombées dans l’oubli, après avoir vendu des millions de disques. Cela aggrave encore plus les difficultés pour les maisons de disques : l’amortissement moral des stars est de plus en plus court à une époque où l’amortissement des équipements est de plus en plus long. Capitol, la filiale américaine d’EMI était en plein essor pendant les années 1960 à cause du succès des Beatles qui comptaient pour 50 % des ventes. Mais après que les Beatles se soient séparés, Capitol est passé d’un bénéfice de 8 millions $ à une perte de $8 millions en une seule année (1970). En 1975, lorsque les carrières des stars Elton John et Olivia Newton-John étaient à leur apogée, MCA a fait un bénéfice de 40 millions $. Deux ans plus tard, ces bénéfices ont baissé avec le déclin de popularité de ces artistes à 12 millions $. [31] Paradoxalement, l’homogénéité même et l’incapacité des grandes stars à innover ont aggravé l’imprévisibilité pour les grandes maisons de disques, trop dépendantes sur le plan de ventes de quelques grandes stars.

Finalement, des articles importants dans Time et dans Fortune ont attaqué le « déclin moral » et « la permissivité des années 1960 », les rendant responsables du déclin américain, tout en réclamant une plus grande discipline. Un éditorial dans Fortune déclarait : « Il y a beaucoup d’évidences qui tendent à prouver que, en réaction contre les excès permissifs des années 1960 et 70, les gens (surtout les jeunes) ont commencé à redécouvrir un besoin désespéré de normes, et que le culte du moi, de la « décennie du moi », cède la place à un nouveau sens de soutien mutuel ». [33]

Ce qu’on peut remarquer ici, c’est l’esquisse d’une nouvelle stratégie pour la jeunesse dans la société : non plus l’accélération de la consommation, mais la régénération « morale » dans une société traversée par « une crise de responsabilité ». Cette attaque contre la moralité consumériste implique aussi le rêve hédoniste d’abondance si essentiel à la mythologie de la rock star. Pour la nouvelle droite américaine, la discipline est aussi vitale que la liberté. [34] Une incapacité de la nation à contrôler ses impulsions libidinales est, selon ce point de vue, responsable de l’inflation (trop de gens qui consomment au lieu d’épargner), de la faiblesse nationale (trop d’hédonisme aux dépens du sacrifice dans l’intérêt national pour affronter les défis externes) et de l’amoralisme (montée du féminisme et de l’homosexualité, promiscuité sexuelle). Tandis que l’association de la corruption et du commerce est courante dans une certaine gauche, maintenant datée, cette critique de la culture de masse de la part des néo-libéraux qui met en avant les forces du marché est, pour le moins, contradictoire. Elle illustre, pourtant, les contradictions réelles entre la réémergence du néo-libéralisme en tant que force sociale et la discipline sociale qu’exige son application.

Les rebelles de rock « de la folle époque » semblent bien installés aujourd’hui dans la normalité. Dans un article de Newsweek intitulé « Le rock devient adulte », on pouvait lire : « Disparus les gros titres comme « Les Stones kidnappent la femme du premier ministre après leur arrestation pour possession de l’héroïne» qu’on lisait si souvent pendant la belle époque. La frénésie dionysiaque qui caractérisait la vie des Rolling Stones hors scène s’est calmée. Ils sont devenus connaisseurs des belles choses, appréciant un mode de vie élégant. Le bassiste Bill Wyman collectionne des objets d’art moderne ; le batteur Charlie Watts apprécie la belle argenterie. Les gérants du Savoy à Londres, du Ritz à Paris, du Plaza à New York, du Fairmont à San Francisco ne frémissent plus quand ils débarquent. Les pillards sont devenus des mécènes favorisés qui arrivent dans des limousines escortées par la police. « Nous ne jetons plus les télés par les fenêtres, dit Wyman. Nous aimons les regarder maintenant » ». [34]

Oui, je suis très contre le stéréotype du roué drogué, le nouveau playboy, ce vieux mythe. Les « hommes sauvages du pop» peuvent aller se perdre, à mon avis. Je préfère l’homme pensant du pop, il peut faire beaucoup plus. Je crois qu’on a la responsabilité de vivre une vie raisonnable, de ne pas faire d’excès, ce que font la plupart de nos pop stars avec les drogues et le sexe. Au fond, vous avez devant vous les plaisirs hédonistes d’un empereur romain… mais vous avez des responsabilités. Les gens vous regardent. Ils disent : il a gagné beaucoup d’argent, regardez comment il vit, ça doit être chouette. Ce n’est pas le cas, c’est irresponsable. C’est mal. C’est pourquoi il n’y a plus de foi, les stars ont tout gâché… En ce moment, j’ai le contrôle de moi-même, en père de famille et j’aimerais rester comme ça. Je n’ai aucune honte à être respectable et raisonnable. [35]

Ce propos, normal dans le monde plus conservateur de la variété avec son public plus âgé, est nouveau dans le rock. Typique est la « confession » de John Lennon d’une vie caractérisée par des drogues et des filles à volonté : « Quand on arrivait dans une ville, on foutait la merde partout. Nous étions des césars, qui pouvait nous critiquer lorsqu’il y avait tant de dollars pour enjeu ? » [36] Alors que les Osmonds étaient décrits comme « une bizarrerie incroyable dans un monde pop qui cherche des révoltés plutôt que des saints » [37], l’image atone, raisonnable et contrôlée typique des stars musicales d’avant le rock and roll allait pouvoir dominer dans le futur, coïncidant avec un déclin de la production de la valeur d’usage accrue dans le monde du rock.

La star en tant que « machine » et fétiche

Bien que, finalement la vague de disco n’ait eu qu’un succès mitigé (rentable pour quelques-uns, désastreux pour d’autres), elle représenta, néanmoins, une logique qui travaille la structure de l’industrie musicale et qui devrait réapparaître sous une autre forme dans l’avenir. Cette logique est aussi présente dans d’autres secteurs de la société actuelle.

La mécanisation de la production discographique n’est qu’un exemple d’un processus d’automation qui travaille tout le tissu social. Mais le musicien de rock occupe un statut curieux dans le monde du travail. Contrairement à d’autres travailleurs, il n’est pas « libre », Au contraire, il vend sa qualité de star (de quoi qu’elle soit composée) à une maison de disques par contrat pour une période déterminée. La compagnie de disques lui fournit une avance destinée à couvrir les besoins en matériel et à le faire vivre pendant l’enregistrement d’un premier disque. Contrairement au musicien de studio, le musicien sous contrat n’est pas salarié pour un talent particulier. Car ce qui fait d’un musicien, ou d’un groupe une star, n’est pas forcément lié au « talent » musical, mais plutôt à une qualité mystérieuse qui plaît au public et qui le sépare de milliers d’autres musiciens ou groupes à un niveau technique égal.

Ce que gagne la star, sous la forme de droits d’auteurs, c’est aussi une forme de rente économique, une rente du talent. Ceci n’a rien à voir avec le revenu d’actions ou d’obligations, etc., mais peut se définir comme un paiement venant au-dessus d’un salarie de transfert. Prenons l’exemple d’un chanteur pop qui, avant sa découverte, travaillait en tant qu’ouvrier spécialisé. Supposons également que cela soit son seul métier, mis à part le chant, et qu’en tant qu’ouvrier spécialisé, il puisse espérer gagner 4000 francs par mois [SMIC de l’époque]. Cette somme est son salaire de transfert, étant donné que c’est ce qu’il peut espérer gagner dans une occupation différente. En principe, donc, tout ce qu’il faudra le payer pour continuer à chanter, c’est une somme marginalement supérieure à 4000 francs. Si en réalité, il gagne des dizaines de milliers de francs par mois, alors tout ce qui est au-dessus de 4000 francs est une rente économique. La rente économique de la star n’a rien à voir avec le travail fourni : c’est une somme gagnée pour « rien », par-dessus son travail. Ce qui lui permet de gagner cette rente économique, et qui détermine sa mesure, c’est sa qualité unique de star, composée d’une certaine « image », elle-même accrue par ses connotations « sociales ».

Une rente économique c’est aussi ce qui est gagné par le capitaliste grâce à une automation de la production, un bénéfice donné pour « rien » par-dessus le coût du travail, l’amortissement sur le capital fixe, etc. Cette rente réalise des sur-bénéfices à partir des innovations techniques protégées par un monopole. Il s’agit bien d’une rente, car les sur-bénéfices sont réalisés de par la seule propriété d’une technique.

Dans ce sens, la qualité de star, monopolisée par certains individus « uniques », produit une rente économique ; elle est donc, en quelque sorte, une « machine » qui transforme le travail du musicien en vente de masse. Autrement dit, la qualité de star est une sorte de machine « douce » sans laquelle la production musicale, malgré ses équipements technologiques, resterait au stade artisanal. Le musicien, dans la mesure où il est obligé d’avoir une « image » pour réussir, est à la fois travailleur et machine. Car en tant que star, il est possédé, pour la durée de son contrat, par une maison de disques, formant ainsi une partie de leur capital fixe qui pèse beaucoup plus lourd dans la réalisation des bénéfices que le réel capital fixe, plus évidemment « machinique ».

Suivant Marx, Armand Mattelart argumente que, comme d’autres produits et activités dans une société capitaliste, les médias (et ici on peut parler des industries culturelles) sont soumis au processus de fétichisation, terme donné par Marx dans Le Capital pour décrire la façon selon laquelle les choses deviennent vivantes et les humains deviennent des choses. Ainsi, l’argent « travaille », le capital « produit », et les médias « agissent » (Mattelart). [38] De même, la star fait des choses exceptionnelles. Vu dans cette optique, la star est un des fétiches les plus classiques, car l’aspect machinique et l’aspect humain d’une star sont inséparables. La star est à la fois un humain qui prend le rôle d’une machine et machine dont le rôle est joué par un humain. Comme tous les fétiches, la star, rapport social dotée d’une histoire et d’une origine, semble faire partie d’un ordre naturel.

Cette logique, où la star représente la part majeure du capital fixe, a été remise en cause par la vague du disco. Si la star est la source majeure des bénéfices, elle est aussi responsable de l’augmentation des coûts de production (droits d’auteur plus élevés) et du ralentissement du cycle de production, car les grandes stars ont de plus en plus de difficultés et de moins en moins de stimulant pour produire des disques régulièrement étant donné leurs revenus. Dans la mesure où l’aspect « humain » est imprévisible, quant à la qualité et la régularité du travail, il est logique qu’il soit remplacé par des machines (synthétiseurs, etc.) dès lors que la fabrication de la musique devient prévisible et maîtrisable. Dans bien des morceaux disco, le rôle de la star était limité au seul emballage, la musique étant entièrement synthétique.

Si la star garde autant d’importance dans la musique, c’est à cause de son rôle de médiateur, de vecteur entre des idées, un style et un public. Ce rôle est largement dépendant des connotations sociales investies dans la musique, et donc dans les stars par un public qui partage certaines valeurs fondamentales. L’intégration de la musique pop dans la mode et le design des années 1960, sans pour autant éliminer l’importance des grandes stars, a cependant rationalisé la production de star quality en réduisant la dépendance des maisons de disques à des personnalités uniques dont la possession sous contrat constituait, en quelque sorte, un « monopole ». Dorénavant, on pouvait utiliser n’importe quel musicien pour la mode choisie. Ce processus de rationalisation s’est accéléré avec le disco ; au fur et à mesure que la musique se réduit à un niveau purement fonctionnel, l’image de l’artiste peut être fabriquée à partir des conventions fonctionnelles du divertissement, ou même à la limite commence à disparaître. Un emballage humain s’impose seulement parce qu’on continue d’associer la musique à un créateur/individu humain, mais rien n’empêche que la production soit dès lors complètement automatisée. Cette automatisation, à condition qu’elle soit acceptée par le public, a l’avantage de permettre plus de bénéfices (baisse des coûts de production en ce qui concerne le capital fixe représenté par la star) dans un marché stagnant et homogène. Nous nous trouvons aujourd’hui devant deux logiques, deux stratégies du capital qui représentent les deux composantes du capital fixe dans la production musicale : dépendre de la star pour assurer un volume de ventes (ce qu’on trouve dans le rock), ou automatiser la production (ce qu’on trouve dans le disco et le funk). La deuxième logique, qui représente une forme de capital plus mûre, dépend de ce que la musique soit réduite à un niveau totalement fonctionnel. Cette réduction de la musique à un arrière-fond pour la vie moderne la rapproche d’une autre tradition, elle aussi complètement dépourvue de résonances sociales : le musak.

La logique du « musak »

Le musak moderne a évolué depuis ses débuts jusqu’à devenir un « crachin sonore » qui est presque totalement subliminal. Des recherches intensives ont été faites sur les effets psychologiques précis de certains sons, de telle sorte que des programmes existent pour accélérer la production, tout en éliminant les erreurs, augmenter l’attention, repousser la fatigue, etc. La plupart des grandes compagnies aux États-Unis utilisent désormais le musak, après que maintes études scientifiques aient montré que la productivité et l’efficacité des ouvriers s’améliorent grâce à lui.

Mais il ne faut pas limiter le musak à ses usages industriels. Respectant ses emplois divers, il prend beaucoup de formes différentes selon qu’il s’agit d’une usine, d’un supermarché… ou bien d’une discothèque. Ce qui distingue le musak, c’est moins une forme reconnue, mais plutôt un esprit particulier quant à sa fonction. De plus en plus, les tubes rock se trouvent en arrière-fond dans les supermarchés, rendant floue la distinction entre musique et musak. La radio qui est utilisée comme arrière-fond continuel de sons, n’est-elle pas une forme de musak ? Ce qui caractérise celui-ci, en fin de compte – et c’est ici qu’il rejoint la plupart des disques appartenant aux genres divers du rock -, c’est qu’il est produit sans viser un public particulier, sans rapport social quelconque.

Les maisons de disques sont en train d’essayer de former les goûts et de réduire, à travers la recherche, l’élément de hasard dans les ventes. Comme l’a dit un député PDG du marketing à RCA : « Même si la musique est une forme d’art, nous essayons de faire du marketing une science ». Derrière presque tous les disques, il y a un plan de marketing, souvent basé sur de la recherche appliquée. Dans une industrie déclinante, on peut toujours réaliser des bénéfices importants grâce au « marketing scientifique » qui dépend, finalement, d’un public qui renonce à investir la musique populaire de connotations sociales en faveur de sons agréables. Si cela se réalise, et un tel schéma fait bien partie de la logique qui régit une industrie, l’importance sociale de la musique sera l’ombre de ce qu’elle a été pendant les années 1960.

Le punk

L’année 1975 a vu une remontée des petits clubs et des pubs à Londres et à New York, une réaction contre le manque d’ambiance et le prix des places dans les stades géants où jouaient les grandes stars. Cette remontée d’intérêt pour le rock « live » dans les petites salles devait fournir une base matérielle pour les groupes punk. Le mouvement punk en critiquant les rock stars établies ressuscita à sa manière un critère de sincérité à l’égard des valeurs rock mythiques. On traitait les rock stars, ces exilés du fisc, de « vieux cons ennuyeux », de « démodés », de « sangsues exploiteuses », on attribuait la stagnation du rock au fait que les stars établies étaient soit « vendues », soit « trop vieilles », La polémique punk était obsédée par les défauts physiques des anciennes stars « vieilles », « grasses », « pédés », etc.), par leur incapacité à se conformer aux normes mythiques du vedettariat initialement fixées par le rock and roll, à savoir, l’exigence d’un partage des mêmes valeurs par le public et les stars, et d’une similitude d’âge entre les deux. Cette critique, naïvement humaniste (où les défauts d’un système sont imputés aux seuls hommes) a évidemment aidé la récupération du punk par les maisons de disques qui ont pu, par la suite, promotionner « une nouvelle vague » d’artistes, valorisés par leur contre-image mais devenant, à leur tour, des stars dans le même système. D’autre part, le style punk (dans sa forme, une « critique » de la société de consommation : des objets étaient arrachés de leur contexte et juxtaposés dans des combinaisons grotesques et provocatrices, par exemple, des épingles, du cuir, du PVC, des chaînes de chasse d’eau, etc. avec des couleurs volontairement vulgaires et « kitsch ») comme d’autres subcultures « rebelles », a critiqué la société dans son ensemble à travers le seul style. Comme on pouvait le prévoir, « l’anti-style » punk fut vite intégré dans la mode. Un an après l’apparition du punk en 1976, on pouvait acheter des vêtements issus

La relation « homologique » (d’après la terminologie du sociologue Paul Willis [41]) entre les subcultures pop et toute une façon de vivre qui s’exprime par des objets symboliques ne signifie pas automatiquement que toutes les subcultures pop soient capables de transférer une valeur d’usage accrue sur une grande échelle. La plupart restent des cultures minoritaires, souvent confinées dans une classe ou à un groupe ethnique (les skinheads, les rockers, les bikers, les rastas) tandis que d’autres s’infiltrent dans toute la société (les Mods, la contre-culture, le disco et dans une moindre mesure le punk). Toutes les modes culturelles de masse démarrent d’une base marginale organique et locale (même le disco trouve ses racines chez les Noirs et chez les homosexuels de New York et de Chicago). Toute une série de subcultures musicales importantes (le Rockabilly, le Rhythm and Blues noir, les Teds, le Northern Soul (dans le nord de l’Angleterre), les garage bands aux États-Unis du milieu des années 1960) étaient trop spécifiques du point de vue de la classe ou de l’impact régional pour toucher le marché de masse. Néanmoins, tout mouvement culturel dans le circuit commercial est potentiellement capable de se voir approprié par un marché de masse, et de voir ses valeurs esthétiques généralisées. Ce processus de généralisation dépend largement de la capacité d’une subculture à investir les produits divers d’une valeur d’usage accrue. L’impact du Mod, par exemple, d’origine populaire, par rapport à d’autres subcultures, a été dû à son attitude positive face à la consommation. Dans la mesure où le punk, comme le Mod, était dépourvu d’un discours précis de classe et a proposé un style cohérent, sa récupération s’annonçait inévitable.

Tout de même, on ne peut passer sous silence certains aspects de la critique punk, d’autant plus importants dans la mesure où ils ont répondu aux contradictions propres du rock plutôt que de greffer une critique politique venue de l’extérieur comme fut normalement le cas pendant les années 1960.

Premièrement, le punk a mis en relief les rapports sociaux existants dans le monde du rock, considérant que l’esprit du rock and roll a été outrepassé par un rock académique, sans excitation. De plus, les groupes jouaient dans des stades géants où les places étaient chères, au-delà des moyens des jeunes prolétaires qui subissaient, en conséquence, un ennui profond dans le domaine du loisir. La notion de l’ennui chez les punks n’avait donc rien d’un état d’âme romantique, mais était basée sur la constatation que l’accès aux loisirs était inégal, une constatation d’autant plus lourde de sens dans le domaine du rock, qu’il fut, à ses débuts, une musique véritablement « populaire ». Comme l’éditorial du fanzine Punk le déclare :

Le punk est une expérience live, il faut qu’il soit vu et entendu live. Jouer un disque à la maison ne transmet pas l’énergie, l’excitation et l’enthousiasme qui sont les marques de cette musique. Le punk est la musique des kids qui en ont eu marre de payer cher de s’asseoir à un kilomètre d’un groupe superstar dans les grands stades. C’est une musique avec laquelle on peut s’identifier, jouée par des groupes dans des petits clubs et des pubs où on peut sentir ce qui se passe. [42]

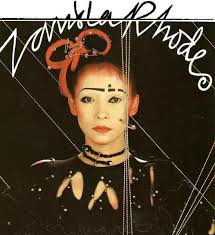

Deuxièmement, la culture punk a ouvert la première brèche dans la domination absolue du rock par des mâles. Si les femmes ont toujours eu une place dans le rock, c’est presque exclusivement en tant que chanteuse avec pour mission de fournir du sex appeal. Les rôles techniques, soient-ils musiciens, compositeurs, ingénieurs du son, etc., sont non seulement dominés par des hommes, mais, de plus, sont imprégnés d’une idéologie de dominance masculine. L’examen le plus hâtif des paroles de chansons rock révèle une obsession de la suprématie mâle, surtout dans le genre du hard rock. Le punk a vu les premiers groupes organisés par des femmes (Poly Styrene de X Ray Spex, Siouxsie Sioux de Siouxsie et les Banshees, Gaye Advert de The Adverts, Debbie Harry de Blondie, Partie Smith du Patti Smith Group, Joan Jett des Runaways) et, mis à part des exceptions notables (Fanny au début des années 1970), ce furent les premiers groupes composés de femmes (les Slits, les Runaways, les Raincoats). Si le courant punk a généralement suivi les normes de dominance masculine, au moins une conscience de cette dominance a pu se développer.

Troisièmement, derrière la critique des super-groupes en tant que « dinosaures » se posèrent les jalons d’une critique du rôle de la technologie dans le rock. Pour expliquer la dissolution de son groupe King Crimson en 1974, le guitariste Robert Fripp a écrit un manifeste qui devait être cité plus tard par certains musiciens punks comme une sorte de credo :

Le monde est en train de changer. Nous vivons une période de transition entre l’ancien et le nouveau monde. L’ancien monde était

caractérisé par ce qu’un philosophe contemporain a nommé « la civilisation des dinosaures ». Des unités énormes, massives, sans grande intelligence – exactement comme les dinosaures. Par exemple, dans le domaine politique, une superpuissance comme les États-Unis. Ou, dans le domaine musical, un super-groupe de rock avec des dizaines de techniciens, des tonnes de matériel, de millions de dollars d’investissements. Ces unités, à l’origine, sont nées pour répondre à un besoin réel. Puis elles se sont mises à fabriquer des besoins artificiels pour prolonger leur existence. En d’autres termes, elles sont devenues des vampires. Le nouveau monde appartient aux petites unités mobiles, indépendantes et intelligentes. À la place des villes, des communautés qui s’organisent elles-mêmes, une version moderne des villages. Et à la place d’un [grand groupe comme] King Crimson, une petite unité mobile, indépendante et intelligente. [43]

Pour les punks, il n’était plus nécessaire d’avoir à investir lourdement dans un système de sonorisation énorme et des instruments et des équipements chers avant de pouvoir jouer.

Les vidéo-clips

On suggère que l’effet d’ajouter des images aux disques aura le même impact qu’a eu l’addition du son aux films, à savoir une transformation créant d’une forme d’art. Déjà, aux États-Unis, où existe une plus grande variété de chaînes câblées, MTV, une chaîne rock, diffuse des vidéo-clips vingt-quatre heures sur vingt-quatre. « Nous avons inventé un nouveau concept à la fois de télévision et de musique », raconte Bob Pittman, 29 ans, le directeur. « Il fallait comprendre que la culture avait changé, que le rock devait s’adresser à des TV babies. 90 % des vidéos sont fournies gracieusement par les maisons de disques en échange d’un court insert publicitaire... Chaque semaine, Billboard, le magazine qui publie les classements des meilleures ventes musicales aux États-Unis, apporte son contingent de groupes lancés par MTV. Les Stray Cats, boudés, jusqu’à leur passage sur le câble en 1982. La même année, Duran Duran se traînait avec son album « Rio » entre la 126e et la 164e place dans les hit-parades. Arrive MTV qui propulse Duran Duran dans la liste des dix meilleurs albums du Billboard en quatre mois ». [44]

Au lieu d’encourager une explosion de créativité, les vidéos semblent renforcer la domination des grandes sociétés, car ce sont elles qui ont l’argent pour financer la production, la fabrication et la distribution de vidéo clips. Les erreurs de jugement étant beaucoup plus chères que pour les disques, il est certain qu’on utilisera les vidéos pour promotionner les artistes les moins controversés et les plus sûrs sur le plan des ventes. Loin d’être une forme d’art nouvelle, les vidéos ne sont que des publicités pour les chansons et les artistes qui y figurent. Autrefois simples films de concerts, les vidéos se rangent maintenant dans les publicités « modernes ». Vincent Lamy, animateur de l’Écho des Bananes (FR3) dit :

Le clip, c’est le cinéma issu de la musique. Ça n’a plus rien à voir avec le récit linéaire traditionnel. Ce sont des fantasmes, des rêves. C’est l’émotion que procure la musique qui te donne l’image et inversement… Bowie est allé lui-même en Australie et a imaginé le scénario de son clip « Let’s Dance ». Il refuse que l’on tourne le film de ses concerts ; Crosby, Stills, Nash and Young ; Simon and Garfunkel, pareil. Les grosses stars produisent elles-mêmes les films de leurs concerts. Ils veulent contrôler leur image d’un bout à l’autre. Il y a certains genres musicaux qui ne se prêtent pas à l’image. Le reggae ou la musique africaine, par exemple. L’excitation monte lentement, ça dure des heures… Même problème pour le jazz : cinq minutes de Miles Davis, ça ne veut rien dire. [45]

Les vidéos se prêtent donc à un renforcement des grandes stars, la présentation visuelle étant aussi importante à un artiste que sa musique. Les aspects les plus traditionnels de star quality se trouvent renforcés par ce nouveau médium. Ce qui freine le libre développement artistique de la vidéo musicale, c’est sa finalité de promotion qui exige qu’une image de star domine le contenu afin que la musique puisse être identifiée en tant que marchandise. Le résultat est un mélange de trucages, de couleurs, d’effets spéciaux basés sur le groupe ou l’artiste, une esthétique inséparable de celle de la publicité. Jon Roseman, qui a filmé une des premières vidéos (« Eat to the Beat » par Blondie) en 1980, nous livre ses propres réflexions sur l’impact des vidéos sur les stars, d’une misogynie certaine :

Prenons l’Atlanta Rhythm Section. Nous les avons filmés, mais je n’ai jamais vu une bande de cons si moches. Electric Light

Orchestra, les Doobie Brothers – ils vont être minables en ce qui concerne le vidéodisque, ils ne bougent pas. Leur musique est belle, mais ils sont laids. Mais les Boomtown Rats, les Buggles – super ! Ce sera une situation où l’accent sera sur les artistes les plus visuels. Tout de même, on peut faire des choses. Je vous donne un exemple, Samantha Sang. La truie la plus moche du monde. Grosse, laide et tout le reste. C’était incroyable, ce qu’on a essayé de faire pour cette femme ! Nous l’avons filmée pour qu’elle ait l’air bien. C’était de la chirurgie esthétique. Beaucoup de fumée et tout – on pouvait à peine la voir. Quand nous avons édité le clip, nous avons même essayé d’étirer l’image pour lui donner l’air plus mince. Nous n’avons pas fait tout cela pour nous. Elle est laide, ce n’est pas notre faute. Mais nous avons vraiment essayé de notre mieux. [46]

Face à cette logique, on peut imaginer de plus en plus de groupes suivant l’exemple de Human League qui ont ajouté deux femmes « juste pour ajouter du glamour, pour avoir l’air joli dans les photos ». Au lieu d’être investi par les subcultures, le style devient la chasse gardée d’un nombre limité de stars, motivées par le souci d’avoir la bonne formule.

Si la vidéo semble bien installée dans son rôle de publicité et de promotion, c’est au moins en partie à ses difficultés inhérentes en tant que marchandise. Alors qu’on peut écouter un disque à la maison maintes fois (en faisant autre chose), très peu de vidéos se prêteront à être regardées plus de deux fois : même si c’est visuellement étonnant, il y a un nombre limité de fois avant que l’intérêt ne s’éteigne. Dans ce sens, les vidéos sont une façon très chère de fournir du papier peint animé. L’existence des relais de location ne peut qu’accentuer les problèmes de piraterie et de copiage qui existent déjà pour les disques.

L’existence d’un véritable art mariant les images et la musique ne peut voir le jour qu’à partir des réseaux alternatifs qui rejettent cette logique commerciale et qui permettent des explorations esthétiques non contraintes par les exigences de la promotion. Telles qu’elles existent, les vidéos sont un art capitaliste par excellence, une esthétique soumise à la publicité.

Notes

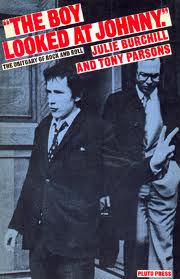

[1] Jon Landau, « Rock 1970 : it’s too late to stop now », Rolling Stone (Los Angeles), 72, 2 dec. 1970, p. 36. [2] Arthur Pitt, « Underground music is dead ! Long live Pop », International Times (IT) (London), 72, jan 28- feb 11, 1970. [3] Jon Landau, It’s too late to stop now, Straight Arrow Press, San Francisco, 1972, p. 15. [4] G. Stokes, Star-Making Machinery, Vintage, New York, 1977, p. 100. [5] IT, nov 5-19, 1970. [6] IT, 103, May 6-20, 1971, p. 10. [7] Mick Farren, « Why bother? », IT, 123, 10-24 feb 1972, p. 17. [8] « Goodbye to the Industry’s Golden Years », Rolling Stone, 149, dec 6, 1973, p. 6. [9] ibid., p. 11. [10] ibid. [11] ibid. [12] ibid. [13] Jon Landau, « The Times they are a-middlin' », Rolling Stone, june 6, 1974. [14] Cité par John Orme, « Industry in Crisis », Melody Maker, London, 30 june 1979. [15] Fortune, april 23, 1979, p. 60. [16] ibid. [17] ibid. [18] ibid., p. 61. [19] ibid., p. 65. [20] Le Nouvel Économiste, 218, 21 janv. 1980. [21] ibid. [22] John Orme, art. cit., p. 51. [23] Michael Schrage, « The War against Home Taping », Rolling Stone, 378, sept. 16, 1982, p. 65. [24] Time, march 19, 1984, pp. 30-1. [25] « Disco takes over », Newsweek, april 30, 1979, p. 48. [26] ibid., pp. 48-9. [27] Actuel (Paris), mars 1980. [28] Rock & Folk, 139, août 1978. [29] Michael Schrage, art. cit., p. 65. [30] Erik Hedegaard, « Summer concert season a bust », Rolling Stone, 378, sept 16, 1982, p. 44. [31] Fortune, april 23, 1979, p. 61. [32] Henry Grunwald, « American Renewal », Fortune, march 9, 1981, p. 73. [33] Alan Wolfe, « The ideology of U.S. Conservatism », New Left Review, 128, july-august 1981. [34] Vincent Coppola, « Rock grows up », Newsweek, 19 dec, 1983, p. 45. [35] New Musical Express (London), 26 sept., 1981, p. 33. [36] Rolling Stone, 74, 21 jan 1971, p. 33. [37] « The Osmonds » in Superstars of the 1970s (anon), Octopus (London), 1976. [38] Armand Mattelart, Mass Media, idéologies et mouvement révolutionnaire, Anthropos (Paris), 1974. [39] Julie Burchell, Tony Parsons, The Boy looked at Johnny, Pluto (London), 1978, p. 26. [40] Dick Hebdige, Subculture : the meaning of style, Methuen (London), 1979, p. 96. [41] Paul Willis, « Symbolism and Practise : a theory for the social meaning of pop music », article ronéotypé (Department of Contemporary Cultural Studies), Université de Birmingham, 1974. [42] Julie Davis, Punk, p. 1. (non daté, 1977 ?). [43] le Monde de la Musique, 23 mars 1980, pp. 56-7. [44] Marie Muller, « Danse, c’est du rock », Le Nouvel Observateur, 17 juin 1983, p. 52. [45] ibid. [46] Michael Watts, « In every dream home, a videodisc », Melody Maker, 2 feb. 1980.LIRE/IMPRIMER LE CHAPITRE 6 AU FORMAT PDF :

[himage]

Lire ou relire le chapitre 5

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication

Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)