Siegfried Kracauer, Michael Cimino, la photographie et le cinéma : cinq fragments – Cédric DONNAT

Siegfried Kracauer

Précisons que ce qui suit n’est pas un article écrit comme tel par Cédric Donnat, à qui on doit déjà trois contributions à la Web-revue. Il s’agit d’extraits de sa thèse monumentale consacrée à la filmographie de Michael Cimino, sélectionnés par moi, avec l’accord de l’auteur, qui a réécrit le début du cinquième fragment pour faciliter la compréhension. On peut aborder ce texte aussi bien comme une lecture des films de Michael Cimino au prisme de Siegfried Kracauer que des théories filmiques de Kracauer au prisme de Cimino. C’est cette dernière lecture qui intéresse particulièrement la Web-revue, d’autant que Kracauer est relativement peu connu en France : Théorie du Film, publié aux États-Unis en 1960, ne fut traduit qu’en 2010. Sans prétendre à une exploration critique des thèses de Kracauer, ces fragments nous offrent des exemples très concrets de l’idée maîtresse de son esthétique réaliste, à savoir le film comme « rédemption de la réalité matérielle », où coïncident momentanément, de manière indistincte, la réalité matérielle (un passé historique incarné dans des objets et des paysages) et le vécu (tragique) d’un être au monde. Pour reprendre Fredric Jameson parlant de Kracauer, « le mouvement même du film, donc, fait que la composante existentielle de la photographie soit concrète et expérientielle, libérant ainsi les contenus de l’image elle-même en faveur d’une intuition plus historique et sociale de l’Être »*. DB

*Signatures of the Visible, Routledge (London, New York), 1992, pp. 264-5 (je traduis). Pour une appréciation critique de Kracauer, voir Adorno, « Un étrange réaliste : Siegfried Kracauer » (1964), Notes sur la littérature, Flammarion, « Champs », 1984, pp. 263-83.

Contenu

Fragment 1

The Deer Hunter (Voyage au bout de l’enfer) (Michael Cimino, 1978) entretient certaines affinités avec ce que Siegfried Kracauer a caractérisé comme une « fatigue idéologique » du cinéma américain entre 1945 et 1947 [1], donnant à voir la difficulté, ou même l’impossibilité, à ce que se concrétisent les espoirs nés de la victoire. Typiquement, ces récits tournent autour de la réintégration dans le corps social des anciens combattants. Dans une perspective de rapprochement avec l’œuvre de Cimino, c’est The Best Years of Our Lives (1946) de William Wyler, récit du retour de trois soldats américains d’Europe, qui vient spontanément à l’esprit. Mais c’est la critique du chef d’œuvre de William Wellman, The Story of GI Joe (1945) par le grand journaliste, romancier et scénariste James Agee qui est plus pertinente ici. Selon lui, « William Wellman fait un excellent usage d’un lieu commun exploité par tant de bons films, mais désavoué par la plupart des studios américains : on peut montrer un ensemble d’actions, même très complexes ou mystérieuses, de manière plus excitante et instructive, si l’on ne s’interrompt pas continuellement pour les expliquer au public, et si l’on n’élimine pas systématiquement les faits inexplicables » [2].

Telle était la conception du cinéma de Michael Cimino : filmer la perte dans le respect de l’incommensurable grandeur de l’existence humaine. Comme l’a dit Kracauer : « En tant que pur et simple motif, le flux de la vie s’incarne dans des films qui n’ont pas d’autres visées que d’en dépeindre certaines manifestations […] Vu de plus près, néanmoins, le thème « voilà ce qu’est la vie » s’avère ne pas être leur préoccupation exclusive. La plupart des films qui s’y consacrent évoquent en même temps d’autres motifs. Beaucoup de films de Flaherty expriment son souci romantique de rappeler et de préserver pour la postérité la pureté et la « grandeur » d’un mode de vie que n’a pas encore corrompu l’avancée de la civilisation » [3].

Kracauer renvoie ici à un écrit de Robert Flaherty : « Il existe un germe de grandeur dans tous les peuples, et c’est à l’auteur de film de le déceler : de trouver l’incident particulier, ou même le simple mouvement qui le rendra perceptible [afin de] découvrir de l’intérieur ce qu’il y a d’essentiel dans une histoire humaine » [4].

Fragment 2

Les notions développées, dans les deux décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, par Siegfried Kracauer et celles, contemporaines, d’Antoine de Baecque se révèlent d’un apport crucial. À un demi-siècle de distance, les deux auteurs accordent une place déterminante à la guerre de 1939-1945 dans la manière dont le monde est pensé et vu avec les images – notamment le rapport à la mort et à la violence – et tout particulièrement avec le cinéma. C’est, pour l’histoire du septième art, estime Antoine de Baecque, la vraie césure du siècle, bien davantage que celle qu’a pu introduire une innovation technique aussi capitale que l’avènement du parlant. Voici ce qu’il écrit, dans le chapitre intitulé « Les formes forcloses » de son Histoire-caméra : « Une fois montrées au procès de Nuremberg, ces documents devinrent invisibles [5]. […] Les bandes d’actualités, comme tous les documents filmés à l’ouverture des camps, furent archivés dans des cartons […] une politique officielle de l’oubli visait à faire « passer » ces images, de peur qu’elles ne se transforment en culpabilité collective […] On peut nommer cette césure la mémoire forclose des camps. Ces images nées de la guerre, ayant marqué le cinéma et les artistes sur le moment même [6], ont comme travaillé en eux, « retravaillé » pourrait-on dire, presque souterrainement, inconsciemment – puisqu’elles n’apparaissent plus dans les films d’après-guerre – avant de resurgir (souvent dix ans après) selon des formes spécifiques dans les films, comme une mémoire traumatique qui, peu à peu, minait l’histoire du cinéma » [7].

L’image célèbre de l’exécution sommaire d’un prisonnier communiste en 1968 prise par le photojournaliste Eddie Adams a également été « retravaillée » pendant une dizaine d’années. Comment également ne pas voir que, d’une façon très générale, le quasi silence d’Hollywood sur le Vietnam, après le film « patriotique » Green Berets (John Wayne, 1968), correspond, de manière plus ou moins conscientisée, à « faire passer » les quantités d’images déversées au cours du conflit, « de peur qu’elles se transforment en culpabilité collective » ? Antoine de Baecque poursuit : « Si l’innocence résidait en 1945 dans les regards des survivants des camps, la justesse ne pouvait être que « trouvée », c’est à dire recomposée, reformulée […] La justesse est la forme qui vient après l’innocence. Celle-ci naît de celui qui, simplement, fait tourner la caméra ; celle-là est un travail de mise en forme qui tente de surmonter l’acte d’une impossibilité de raconter et de montrer » [8].

Le cinéma donne à voir une vérité lorsqu’il trouve une forme à l’histoire. Tout dans le film The Deer Hunter peut se lire sous l’angle de « l’impossibilité de raconter et de montrer » la guerre, et même l’impossibilité d’en revenir. Avec cette récurrence de la roulette russe, qui fait sa première apparition, une heure après le début du récit, dans la geôle de circonstance vietnamienne, mais qui sera ensuite « importée » en Amérique, Cimino atteint cette « justesse » ; l’histoire est « reformulée » (déformée, s’insurgèrent ses contempteurs), seule voie possible vers une compréhension du passé.

Les crimes inouïs perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale ne sont évoqués explicitement dans la Théorie du film de Kracauer qu’à l’occasion d’un très court paragraphe de l’épilogue, « La tête de Méduse ». Pourtant, ainsi que le note une de ses exégètes Myriam Hansen, le spectre qui hante Kracauer, y compris dans cette avant-dernière œuvre, est bien « l’impact historique, politique et philosophique de l’Holocauste. L’objet de Théorie du film n’est pas le cinéma en général ni en tant que phénomène du capitalisme tardif, mais beaucoup plus spécifiquement la question du cinéma après Auschwitz » [9]. Si le cinéma peut prétendre à la justesse vis à vis de l’histoire, c’est aussi dans sa formidable capacité émancipatrice, « libératrice », qu’elle réside ; en définitive, le cinéma seul nous autorise à décapiter les monstres du passé : « Les reflets des horreurs dans le miroir sont en eux-mêmes une fin. Comme tels, ils invitent le spectateur à les recueillir en soi et à intégrer ainsi dans sa mémoire le véritable visage de choses trop épouvantables pour être regardées dans la réalité (…) Et cette expérience est libératrice dans la mesure où elle lève un tabou des plus puissants. La plus grande prouesse de Persée ne fut peut-être pas de couper la tête de Méduse mais de surmonter sa peur et de regarder le reflet de celle-ci dans le bouclier. Et ne fut-ce pas justement cet exploit qui lui permit de décapiter le monstre ? » [10].

Fragment 3

La scansion narrative de Heaven’s Gate (Les Portes du Paradis) entretient d’importantes similitudes avec la précédente réalisation de Cimino, à commencer par le découpage ternaire du récit : les personnages évoluent avant, pendant et après une guerre. De même, l’on retrouve un principe de construction déjà structurant dans The Deer Hunter, avec le croisement des motifs d’une époque à une autre, de la côte Est au Wyoming, et retour.

Ainsi, l’image photographique apparaît d’abord en tant qu’objet transitionnel. Kracauer a longuement commenté, dans ses deux derniers ouvrages, ce qu’il définit comme les « caractères spécifiques » du medium photographique, très proches des attributs propres au cinéma (c’est pourquoi le premier chapitre de sa Théorie du film s’intitule « La photographie »). En particulier, inspiré par la lecture de romanciers contemporains du moment où la photographie conquiert ses lettres de noblesse (c. 1900), et tout particulièrement par l’œuvre de Marcel Proust, Kracauer forge cette notion qu’il reprendra à propos du cinéma, mais aussi du travail de l’historien, d’estrangement [11]. Commentant un passage de La recherche du temps perdu où le narrateur pénètre sans s’être annoncé chez sa grand-mère, surprenant ainsi la vieille dame absorbée dans sa lecture, ne se sachant pas observée (« De moi, il n’y avait que le témoin, l’observateur […] l’étranger qui n’est pas de la maison, le photographe qui vient prendre un cliché des lieux qu’on ne reverra plus »)[12], Kracauer en arrive à concevoir « l’attitude photographique » comme un état d’exil. Au delà des affinités qui peuvent lier le photographe et le monde placé devant son objectif, il demeure une distance infranchissable entre ce monde et l’observateur, du simple fait que la réalité physique est vue à travers un objectif, et qu’il s’agit de lui trouver une forme, un cadre [13].

Une autre caractéristique du medium photographique réside dans sa capacité à faire naître la mélancolie. Ici, c’est le photographe Eugène Atget qui est sollicité, avec ses clichés des scènes de rues parisiennes. Kracauer réunit donc dans son étude théorique un écrivain et un photographe, qui ne se connaissaient pas, mais chez qui il percevait une sensibilité commune dans leur rapport à ce qui n’est plus. Établissant une première connexion avec le cinéma, Kracauer écrit : « Pour tenter de rendre visible la mélancolie, les cinéastes ont souvent exploité cette relation intime entre un tel état d’âme et l’attitude photographique » [14]. Il est remarquable que l’expression « attitude photographique » puisse caractériser aussi bien le sujet photographié que le témoin de l’image, le regardeur.

À de très nombreuses reprises, Siegfried Kracauer se réfère à la troisième édition de l’étude classique de Beaumont Newhall, The History of Photography, From 1839 to the Present Day, publiée en 1947. A propos des images de Charles Marville du Paris disparu dans les grands travaux du baron Haussmann, Newhall évoque ainsi « la beauté mélancolique du passé », tandis que les clichés d’Eugène Atget illustrent la « mélancolie qu’une bonne photographie suscite si puissamment »[15].

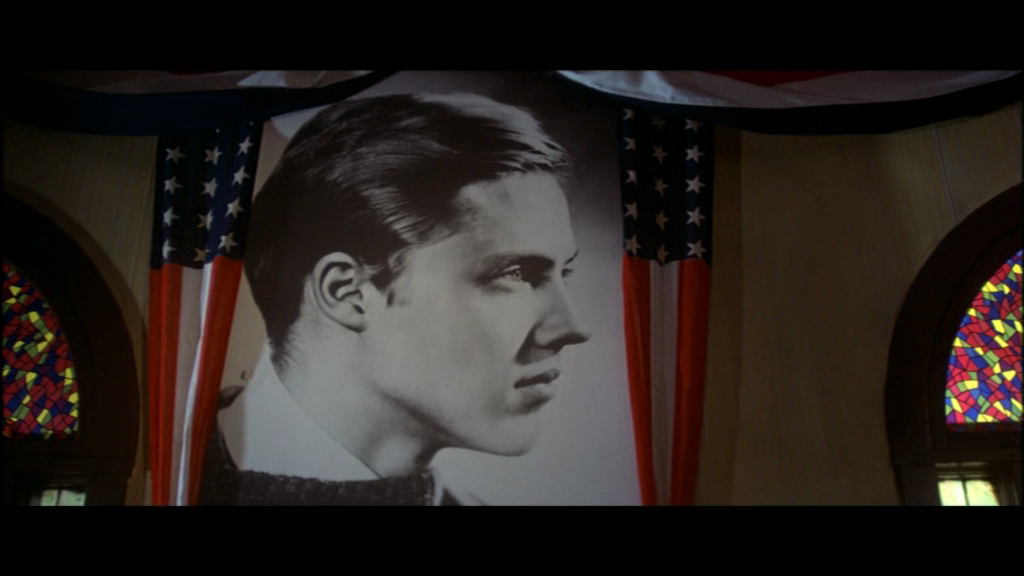

Or, trois plans de Heaven’s Gate doivent, de ce point de vue, attirer notre attention. Il ne s’agit pas d’images montrant des photographies stricto sensu, comme le cinéma en contient tant, mais de cadrages qui correspondent tout à fait à « l’attitude photographique » évoquée par Kracauer, en même temps qu’elles participent de ces correspondances qu’établit le récit entre les différents blocs narratifs. Ce sont trois portraits, filmés de la même manière, en contre plongée, la caméra avançant.

C’est tout d’abord celui de la jeune femme au chapeau jaune (Rosie Vela), accoudée à la loggia surplombant la grande cour de Harvard, où se déroule le dernier acte de la cérémonie de fin d’année, l’adieu de la promotion 1870, qui s’est vue chargée par le révérend doyen (Joseph Cotten), quelques minutes plus tôt, d’éduquer la nation. Un bouquet est attaché à la partie supérieure d’un imposant arbre et un simulacre de guerre oppose les étudiants conduits par Jim Averill (Kris Kristofferson) et Billy Irvine (John Hurt) à leurs aînés, diplômés l’année précédente. Débutée dans la lumière d’une radieuse fin d’après-midi (nous sommes en juin, en Nouvelle Angleterre) [16], la séquence se termine la nuit tombée, avec la victoire de la promotion ’70, qui porte en triomphe le héros au bouquet, Jim Averill.

La première image de la jeune femme est donc prise de jour. Elle assiste, avec ses consœurs, aux prémisses de la bataille. Une fanfare envahit la pelouse au son du Battle Hymn of the Republic, qui ouvrait le film un quart d’heure plus tôt, que précède la bouillonnante promotion ’70, se ruant à l’assaut de l’imposant arbre, que protège, en rangs serrés, dans une chorégraphie qui anticipe la bataille finale dans les grandes plaines du Johnson County, la génération précédente, ceux qui étaient là avant. Bien que souriante (elle s’est liée à Jim Averill, avec lequel elle a valsé sur le Beau Danube, dans cette même cour, une fois achevés les discours officiels), elle occupe, au regard de ce qui se déroule sous ses yeux, une position de détachement, d’exil. Posée en surplomb de l’histoire, elle en est séparée par une distance incommensurable, celle de l’assignation de genre. Fondamentalement, sa fonction consiste à se faire désirer, afin d’être choisie. Elle est, ainsi que toutes les autres femmes au balcon, une spectatrice des joutes masculines de Harvard.

La dimension profondément mélancolique du tableau ainsi esquissé provient de la mise en relation de cette première image avec deux autres images. Dans l’ordre chronologique du récit, c’est bien sûr le portrait nocturne, éclairé à la bougie, de la même jeune femme, cadré de manière tout à fait identique, qui intervient en premier. Elle sourit toujours. Cependant, outre le fait qu’elle reste confinée (l’espace semble effectivement exigu) dans cette posture d’éloignement, contemplant un monde auquel elle n’appartient pas, le regard qu’elle suscite, chez le spectateur, mais aussi chez Averill qui, le nez en sang et le bouquet à la main, se tourne enfin vers elle, s’est chargé de nouvelles considérations. Son expression, bien qu’avenante, s’est empreint de gravité que souligne encore le changement de luminosité. C’est la dernière image du prologue, celle avec laquelle nous prenons congé de Harvard. Son champion donne toutes les garanties de réussite. Diplômé de la plus prestigieuse université du pays, Averill est de surcroît fêté par ses pairs. Elle ne peut entendre, depuis la loggia, Billy Irvine, l’orateur de la promotion, souffler à l’oreille de son ami : « C’est fini ! », pourtant, c’est comme si le voile de la défaite qui s’annonce passait sur son regard, tandis que la nuit enveloppe Harvard et que, sans autre transition que les douces mélopées de la Song of Seventy, on se retrouve vingt ans plus tard dans le compartiment désert d’un train approchant de Casper, Wyoming.

Ce n’est que bien après, un tiers de siècle s’est écoulé depuis le début du récit, que nous retrouverons la jeune femme à la toilette soignée, à peine vieillie, sur le bateau mouillant au large de Newport. Entre-temps, ce double portrait, diurne et nocturne, aura travaillé souterrainement avec au moins trois autres images. Très explicitement, il trouve un écho dans l’« attitude photographique » adoptée par Averill depuis sa chambre du « Two Oceans Hotel ». Cette fois, c’est lui qui se trouve, filmé exactement de la même façon, en surplomb de l’histoire. Il observe un monde qui n’est pas le sien, auquel il n’a jamais appartenu (« c’est plus votre pays que le mien », vient-il de concéder à Ella Watson (Isabelle Huppert), en guise d’adieu), en dépit d’évidentes affinités avec certaines de ses composantes, à commencer par sa relation amoureuse qui le lie à la jeune prostituée. Deux décennies auparavant, c’est lui qui occupait l’arène, menant ses troupes au combat pour s’emparer d’un bouquet de fleurs, sous les regards de la femme qui l’admirait. C’est son tour désormais d’occuper la position du témoin de la guerre, mais cette fois la vraie , que s’apprête à mener celle qu’il aime mais dont il n’a pas réussi à combler les attentes [17].

Jim Averill, le diplômé de Harvard, « riche faisant semblant d’être pauvre », ainsi que le lui a reproché Minardi, capitaine de l’infanterie, devenu représentant de la loi dans le comté de Johnson, est donc à sa fenêtre et regarde Ella, l’immigrée de fraîche date, prostituée condamnée à mort par l’Association des propriétaires (landlords) anglo-saxons (Wyoming Stock Growers’ Association), qui vient de quitter sa chambre pour se joindre à ses compagnons d’infortune. C’est elle qui lui a annoncé l’assassinat de Nate Champion (Christopher Walken), ancien mercenaire de l’Association retourné contre ses employeurs, client autant qu’amant de la jeune femme, à qui il avait promis le mariage. Un lien fort, dont la nature ne saurait être précisée, l’attachait au shérif. « Il est mort », lâche à bout de souffle, rouge d’émotion et de sueur, la jeune française, au bout d’une course effrénée. Impassible, Averill se rase. Appuyant sa tête contre son dos nu, Ella porte son regard sur une photographie posée, encadrée, au milieu des effets personnels d’Averill, côtoyant un livre de Dante. Une image qui traverse tout le film, celle du jeune étudiant posant, au pied de l’arbre de Harvard, avec la femme au chapeau jaune. Nate Champion est mort piégé dans sa cabane en feu. Illettré, il avait tapissé l’intérieur de son logis avec des pages des publications illustrées, dont Farmer by the Fireside (Le Fermier au Coin du Feu), pour, ainsi qu’il le confiait à sa maîtresse, « civiliser la nature sauvage (wilderness) ». C’était le programme fixé par le doyen de Harvard à l’attention des diplômés de 1870 : éduquer le pays, porter la lumière. Parmi eux, il y avait William (Billy) C. Irvine, futur dirigeant de l’Association qui planifiera l’assassinat de 125 homesteaders (colons), et la mort du renégat Champion, en mettant le feu à sa ferme. C’est à cela finalement qu’elles devaient servir, les chandelles de la jeune femme au chapeau jaune.

Car l’histoire n’est pas tout à fait finie. Avant qu’Averill ne gagne le pont supérieur de son luxueux yacht, pour laisser perdre son regard, dans une solitude infinie, vers le soleil couchant, il partage à nouveau le cadre avec son amour de jeunesse. La photographie prise au pied de l’arbre est toujours là, dans son élégant encadrement argenté. Elle repose entre eux, comme une barrière infranchissable. « Je voudrais une cigarette », sont les seuls mots prononcés lors de l’épilogue. Au bord des larmes, Averill se lève pour lui donner du feu.

Il y a, dans la partie Wyoming du film, d’innombrables plans mettant en scènes des photographies. Systématiquement, ces images soulignent la logique de perte qui anime le récit. Ainsi la séquence des retrouvailles entres les deux anciens étudiants autour du billard du Cheyenne Club, le siège de l’Association. Toute l’esthétique des lieux rappelle Harvard et la Nouvelle Angleterre. Lorsque Billy Irvine, interrogé sur la position qu’il compte adopter, lui fait part de son incapacité à se projeter en dehors de sa classe (« Je suis une victime de notre classe, James »), Jim Averill, s’apprêtant à quitter les lieux, s’avance vers un mur entièrement décoré de vieilles photographies représentant des groupes de jeunes hommes, en tenue de sport ou en uniforme d’étudiant. Un zoom avant isole deux clichés. Là encore, la frontière qui vient de s’ériger entre Irvine et le dépositaire de la force légale, passe par le cadre ; la mise en scène suggère que, bien que réunis une dernière fois dans la même pièce, le class orator et le shérif de n’appartiennent plus, au moins momentanément, au même monde [18].

Certains plans construisent un discours plus complexe sur la photographie. Ainsi les vues intérieures de la maison d’Ella Watson, le lupanar installé en périphérie de la minuscule agglomération, montrent, à l’un des murs du salon, visible depuis la porte d’entrée, le portrait d’un homme d’âge mur. C’est, on le comprend à l’exact mitan du récit, lorsque Averill lui révèle les noirs desseins de l’Association à laquelle est encore mêlé Nate Champion, le propre père de la jeune femme qui, explique-t-elle, « est mort comme ça » (autrement dit, assassiné par des hommes de main (regulators).

Quand Averill se présente chez elle, le dimanche matin, elle soulève le rideau occultant la partie supérieure, vitrée, de la porte, avant de laisser éclater sa joie. Trois cadres composent alors l’image. A l’arrière plan, le portrait du père défunt indique, à l’instar des photographies géantes suspendues au mur de la salle Lemko [19], combien cet amour est voué à la perte (de fait, la jeune femme tombera également sous les balles de l’Association, agonisant dans les bras d’Averill). Le haut du visage d’Ella, dont les yeux pétillent de joie, apparait au centre de l’image, tandis que celui d’Averill se reflète tout entier dans le carreau de droite ; les différences de classes, finalement irréductibles, entre les deux amants, se manifestent par le fait que, s’ils partagent l’écran, ils n’appartiennent pas au même cadre.

Fragment 4

Siegfried Kracauer notait que la danse était également « un autre mouvement spécifiquement cinématographique » (à côté du mouvement du cheval) [20]. Mais, prenait-il soin de préciser, pas la danse théorisée, rationalisée, « scientifiquement » chorégraphiée. La danse spontanée, authentiquement populaire, celle justement qu’affectionne Cimino, car il y voyait le signe indéfectible de la vitalité de la culture du peuple. Et pour être « cinématographique », continue Kracauer, elle doit être filmée de telle façon que la caméra disparaisse, qu’elle surprenne des gestes, des mouvements, des grimaces qui ne sont pas faits pour être vus, car c’est bien là l’essence de la vie : une accumulation de gestes, d’attitude qui n’existent pas comme images, mais en eux-mêmes, pour eux-mêmes. « L’oubli de soi peut se traduire par des gestes bizarres et des grimaces qui ne sont pas faites pour être regardées, sinon par ceux qui ne peuvent pas regarder parce qu’ils sont eux-mêmes trop pris par la danse. Surprendre de telles manifestations secrète revient à de l’espionnage ; on a honte de s’immiscer dans un domaine interdit où ce qui se passe est là pour être vécu et non pour être observé. Et pourtant, la vertu suprême de la caméra consiste précisément à jouer le voyeur »[21].

Si la séquence du bal, patins aux pieds, donnée dans la grande salle de Sweetwater, « Heaven’s Gate », qui donne son titre au film, est à ce point parfaite, c’est aussi parce qu’elle prend en charge, en plein jour, la promesse de l’émancipation démocratique contenue dans la nuit cinématographique. Il y a des joies collectives et des bonheurs individuels. Les chutes sont ponctuées de rires. Le petit photographe, personnage secondaire qui traverse tout le film avec sa carriole aménagée en laboratoire ambulant, documentant la vie quotidienne des migrants, aperçoit une femme et fonce à travers la salle la retrouver, les yeux pétillants d’espoir, contournant avec grâce tous les obstacles qui se dressent entre eux. Un jeune garçon, endimanché, est tout fier de constater qu’il tient tout seul sur ses patins. Et qu’il avance. Il y a une force, une conviction, une confiance dans la capacité à prendre les choses en main qui se dégage du moindre détail de cette séquence. On se congratule, on applaudit les musiciens et, premier signe avant coureur de la lutte qui s’annonce, on lève le poing.

Promesse et consolation. La salle « Heaven’s Gate » sera aussi, dès le lendemain, le lieu où sera révélée la liste de la mort (death list), « presque tout le comté », dira l’un des patineurs. Mais en attendant, c’est dimanche, jour du cinéma. « Demain il sera temps », avait confié Averill à Irvine dans la matinée, avant la grande photographie collective. Le photographe a rejoint sa compagne, ils virevoltent au milieu de dizaines d’autres couples tandis que l’orchestre fait entendre les derniers accords. La femme gratifie son cavalier d’une adorable grimace, de celles dont raffolait Kracauer.

Fragment 5

En guise de conclusion, la question du sous-texte dans la filmographie de Cimino peut être l’occasion de revenir sur un aspect communément mal interprété de la Théorie du film de Kracauer. On connait la détestation que vouait la critique Pauline Kael à l’œuvre de Cimino. Voici ce qu’elle écrivait à propos du philosophe allemand :

« Kracauer est un homme qui ne peut pas dire : »c’est une belle journée », sans avoir préalablement établi ce qu’est le jour, expliqué que ce concept ne prend sons sens que dans un rapport dialectique avec la nuit […] Une fois qu’il a enfin construit tout un système épistémologique lui permettant d’asseoir son observation, notre journée a été gâchée […]

« Il y a en tout art une tendance à transformer ses préférences personnelles en théorie monomaniaque. En matière de critique cinématographique, plus le théoricien est confus et idiosyncratique, plus il y a de chances qu’il soit considéré comme sérieux, important et profond […] La théorie de la « rédemption de la réalité matérielle » est un non sens car le cinéma, comme tout art, repose sur la fabrication d’une illusion, d’un imaginaire […] Notre plaisir, en tout art, réside dans l’ingénuité avec laquelle l’artiste utilise le matériau brut de son existence, non le matériau brut lui-même. […] Les films ne sont pas faits par les caméras, bien que beaucoup d’entre eux donnent cette impression de même que de nombreux dialogues donnent l’impression d’avoir été écrits par des machines à écrire […] L’art est le jeu suprême […], il n’y a qu’une règle, comme on l’apprend dans Orphée : »Surprenez-nous! » Pourquoi les pédants seraient-ils autorisés à gâcher le jeu ? » [22].

Or, c’est bien parce que le cinéma est une « forme qui pense » (pour reprendre la formule de Jean-Luc Godard) que les recherches de l’amateur s’apparentent, selon Kracauer, à une « errance sans fin ». La « rédemption de la réalité matérielle », l’enjeu esthétique ultime du cinématographe, ne signifie nullement que le film ne réserverait ni surprise, ni n’offrirait de prise à l’imagination. Tout au contraire, la mise au jour de données non explicitement formulées participe de l’odyssée du spectateur, de ce « millier de possibilités » qu’il est en droit d’attendre d’un objet dont la richesse provient justement de la texture même de la vie humaine : « Le spectateur réussit-il jamais à épuiser les objets qu’il contemple ? Ses errances n’ont pas de fin. Parfois, cependant, après qu’il a sondé un millier de possibilités, il peut avoir l’impression, dans une tension de tous ses sens, de capter un murmure confus. Les images se mettent à rendre des sons et les sons, à leur tour, se font images. Lorsque ce murmure indistinct – le murmure de l’existant – l’atteint, c’est peut-être bien alors qu’il s’approche le plus du but inatteignable » [23].

Notes

1. Siegfried Kracauer, « Those Movies With a Message » (1948), in Johannes von Moltke et Kristy Rawson, Siegfried Kracauer’s American Writings. Essays on Film and Popular Culture, Los Angeles, University of California Press, 2012, pp. 72-81.

2. James Agee, « The Story of GI Joe », The Nation, 15 sept. 1945, repris in Sur le cinema, Paris, Editions de l’Étoile/Cahiers du cinéma, 1991, p. 62.

3. Kracauer, Théorie du Film, Flammarion, 2010, pp. 389-90.

4. Ibid., p. 355. Les sources de Kracauer sont Arthur Rosenheimer Jr., They make documentaries : Number One, Robert J Flaherty, et John Grierson, Robert Flaherty : An Appreciation.

5. Antoine de Baecque évoque ici les documentaires réalisés par les techniciens et cinéastes des deux armées (John Ford et Samuel Fuller en ont fait partie côté américain) convergeant vers l’Allemagne et découvrant à mesure de leur avancée les camps abandonnés par l’administration concentrationnaire en déroute : Nazi Concentration Camps à l’ouest et Les camps de la mort, tourné par les Soviétiques. Ces deux documents figurent dans les compléments de l’édition DVD de l’indispensable documentaire de Christian Delage sur le procès de Nuremberg, Les Nazis face à leurs crimes (2009), essentiellement consacré à l’utilisation de ces documents filmiques dans le cadre de cette procédure judiciaire d’exception.

6. De Baecque avait préalablement cité Alain Resnais qui s’exprimait dans le cadre du numéro spécial « Histoire et cinéma » de Novembre 2000 des Cahiers du cinéma : « J’ai vu ces images en mai 1945. Comment les oublier? (…) On avait entendu des rumeurs sur l’existence de ces camps, mais ce n’est pas du tout la même chose que d’être placé devant les images. Face à l’image, on ne détourne pas la tête, on ne peut plus ignorer », Antoine de Baecque, op. cit., p. 64.

7. Ibid, p. 70-71.

8. Antoine de Baecque, op. cit., p. 71.

9. Myriam Hansen, « With Skin and Hair : Kracauer’s Theory of Film, Marseille 1940 », Critical Inquiry, n° 19, printemps 1993, pp. 437-469, 438.

10. Siegfried Kracauer, Théorie du film, op. cit., p. 431.

11. Kracauer use, dans Theory of Film, du mot anglais alienation. La traduction française (2010), établie par Daniel Blanchard et Claude Orsoni, opte le plus souvent pour le vocable ancien d’estrangement (par exemple, p. 43 : « La photographie, telle que Proust le conçoit, est le produit d’un complet estrangement »). Dans un très utile « glossaire des principaux concepts » ajouté en fin de volume, Philippe Despoix et Nia Perivolaropoulou, à qui la (re)découverte de l’œuvre de Kracauer en France doit beaucoup, reviennent sur ce choix de traduction : « Le vieux mot français estrangement, employé notamment par Montaigne, a été réintroduit récemment tant pour traduire le concept philosophique allemand d’Entfremdung, que pour rendre celui, brechtien, de Verfremdung ou, en italien, de strantiamento, utilisé par Carlo Ginzberg pour caractériser l’approche microhistorique » (Theory of Film, op. cit., p. 487).

12. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, cité par Siegfried Kracauer, Théorie du film, op. cit., p. 43.

13. Kracauer, Théorie du film, op. cit., p. 45 et suivantes.

14. Ibid., p. 47.

15. Ibid.

16. En réalité Oxford, en Angleterre.

17. Le renversement des segmentations de genre correspond aussi au changement radical de la nature du conflit : la lutte parodique et aristocratique, rite d’intégration inséré dans la sociabilité masculine, a cédé la place à la lutte de classe, lutte pour la survie où les femmes sont en première ligne.

18. A plusieurs reprises, le film, dès le prologue à Harvard, joue sur la polysémie du mot class (classe sociale, promotion d’école, mais aussi manière (bourgeoise) d’être au monde). Ainsi quand, quittant Bill, Averill rencontre Canton, ce dernier lui explique que son action consiste simplement à protéger leurs intérêts communs, ceux de leur classe, Jim rétorque : « Tu n’es pas de ma classe Canton, et tu ne le seras jamais ».

19. La salle des fêtes de Clairton, où est célébré le mariage de Steven et d’Angela ainsi que le départ des trois soldats dans The Deer Hunter.

20. Rejoignant ainsi les considérations de Ford, qui ajoutait un troisième élément de choix à placer devant une caméra : les montagnes.

21. Kracauer, op. cit., p. 83.

22. Pauline Kael, « Is There a Cure For Film Criticism or Some Unhappy Thoughts on Siegfried Kracauer’s Theory of Film. The redemption of physical reality » Sight and Sound (London), n°31, été 1962, pp. 55-64.

23. Kracauer, Théorie du film, op. cit., p. 246.

Lire les autres articles de Cédric Donnat

Docteur en cinéma, chargé de cours à l’université Grenoble Alpes