Michael Jackson ou le traité du spectacle – Louise MERZEAU

Michael Jackson’s This is it,

documentaire de Kenny Ortega (2009)

Apanage des stars, des anges et des kings, Jackson a deux corps : l’un tangible et mortel, l’autre éternel et virtuel. Le premier lui est compté : il doit l’économiser. Le second ne lui appartient pas : inhumain de virtuosité, il s’offre avec obscénité au regard de spectateurs eux-mêmes virtuels – tous ceux qui, fanatiques ou simples curieux, participeront un jour au Mystère.

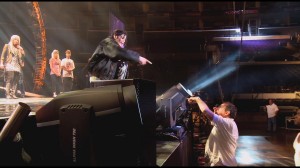

This is it : nous sommes dans le Saint des Saints, la fabrique du spectaculaire. Voyeurs comblés, nous voyons trois fois le médium interdit : l’avant-première, l’envers du show, l’idole défunte. Le film est fait d’images qui ne nous étaient pas destinées. Travail, répétitions, réglages. Ceci n’est pas un spectacle, mais sa projection. On ne cherche pas à produire des effets, on calcule méthodiquement leur déferlement à venir. Chaque apparition, mouvement ou enchaînement est minutieusement ajusté au rendu recherché et à l’empreinte qu’il devra laisser dans les mémoires. Au passage, on observe ainsi l’extraordinaire prescience d’un artiste qui incorpore en permanence et en temps réel l’image qu’il émet. Au point qu’il est impossible de décoller la technique d’un quelconque “naturel”. Ce n’est pas pour déplaire à une médiologue, qui se méfie des états de nature et croit plus dans la vérité des artifices…

Machinations des corps, des décors et des rythmes : fractale, la scène déploie toutes ses facettes, toutes ses recettes. Mais la magie s’accroche et refuse de se dissiper. Montrant la construction, le dispositif renforce le vertige plus qu’il ne le désamorce. Comble de l’effet de présence, les spectateurs, au fond des salles obscures, applaudissent. Orphelins esseulés et regardeurs un peu pervers, ils ressentent à leur corps défendant cette irrésistible croyance qui donne corps à un public. D’autant plus forte qu’à la coupure scénique s’est ajoutée celle de la mort.

C’est ce qui est le plus troublant. On croyait assister soit à une déconstruction soit à une communion, et ce n’est ni l’un ni l’autre, ou les deux à la fois. On croyait qu’enjamber la rampe allait court-circuiter toute distance entre l’officiant et son aura. Et il n’en est rien. Non seulement l’efficacité persiste, mais l’exhibition des effets spéciaux en train de se faire creuse encore l’espacement scénique. La “bascule du devant au dedans” (Régis Debray) ne déplie pas les rideaux de l’imaginaire, mais en démultiplie les plis et replis.

L’enchantement cesse brutalement un peu avant la fin, quand le film et le héros succombent à la niaiserie du message écolo. La bête de scène

[article paru dans Culture visuelle, L’Atelier des icônes en 2009]

MERZEAU Louise, « Michael Jackson ou le traité du spectacle », Articles [En ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2012, mis en ligne le 22 septembre 2012. URL : http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/michael-jackson-ou-le-traite-du-spectacle/