Le Rock – chapitre 4 : La consommation et « l’esprit pop » des années 1960 – David BUXTON

Le rock, star-system et société de consommation, livre de David Buxton adapté d’une thèse de doctorat soutenue en 1983, fut publié par La Pensée sauvage, petit éditeur grenoblois, en 1985 ; il est devenu introuvable, sauf dans quelques bibliothèques universitaires et encore. À l’initiative du webmaster, la Web-revue a décidé d’en assurer une nouvelle édition numérique au rythme d’un chapitre par mois. Ce livre se voulait une approche conceptuelle et critique de l’impact idéologique du rock. Des débuts de l’industrie du disque microsillon aux punks et aux vidéo-clips, en passant par l’invention du teenager et l’impact capital de la contre-culture et des nouveaux médias de l’époque, le rock sert de point d’entrée dans la société afin de mieux comprendre d’autres phénomènes sociaux comme la consommation de biens culturels et la technologie. Après les trois premiers chapitres publiés en janvier, février et mars 2014, voici le chapitre 4 en avril 2014.

Interdit à la reproduction payante

Contenu

Parmi les industries culturelles, la musique rock était le plus important dans la création de la mode. Les supports de la télévision et du cinéma étaient beaucoup moins accessibles à la création populaire en raison du capital nécessaire à leur fonctionnement. De par leur seule structure, la télévision et le cinéma produisaient une culture populaire beaucoup plus homogène qui changeait lentement, faute d’une réelle production à la base qui aurait pu accélérer et stimuler des changements. Autrement dit, leur structure de production ne convenait pas à la mode. De plus, l’exigence d’amortir les lourds coûts de production et de fonctionnement imposait la nécessité de trouver un public aussi grand que possible, donc une certaine homogénéité.

En effet, la télévision était directement surveillée par des sponsors qui visaient un marché de masse. Mais le cinéma aussi pour d’autres raisons (notamment la difficulté à mobiliser le capital nécessaire) restait au mieux suiviste. Si l’expansion et l’accélération de la consommation devaient s’appuyer sur les industries culturelles pour des images percutantes, il ne restait que la musique qui, sous sa forme commerciale, était devenue le domaine de la jeunesse. Pour avoir des images capables de bouleverser un style de design ancré et dominant, il- fallait qu’elles soient « subversives » par rapport à celui-ci. Historiquement, le rock s’est révélé la seule industrie culturelle capable d’entretenir dans son sein une avant-garde représentant le goût de la jeunesse la plus « branchée », et a eu, par la suite, une influence dominante sur les autres formes de musique populaire qui en devinrent dépendantes.

Proche de la jeunesse à cause de son accès facile qui permettait la création populaire et qui correspondait à sa sensibilité, la musique rock devait devenir un domaine privilégié pour des subcultures « rebelles » dont la révolte s’exprime uniquement dans le domaine du style. Formellement les subcultures constituaient la chaîne manquante pour l’accélération de la consommation ; en dépit de leur « révolte » contre la société, elles jouaient le rôle d’expérimentatrices sociales, créant ainsi la transformation des codes nécessaires aux valeurs d’usage accrues. Les condamnations puritaines du rock and roll nous empêchent de voir comment la présence de tels « créateurs sociaux » en révolte contre le style dominant était devenue structurellement nécessaire à une société de consommation de masse. Toutefois, les subcultures de la jeunesse pendant les années 1950 restaient surdéterminées par des connotations de « délinquance juvénile ». Il fallait attendre l’arrivée des Mods en Grande Bretagne à partir de 1964 pour que les possibilités créatives des subcultures soient véritablement exploitées.

Mais déjà, le rock and roll avait le pouvoir de créer des connotations, toute une sensibilité qui s’appliquait à la société dans son ensemble. Le critique Greil Marcus a affirmé :

Le rock and roll [est] un kaléidoscope de sons qui constamment invente de nouveaux contextes pour célébrer son propre pouvoir de créer un langage de communication émotionnelle, envoyant des messages tant au corps qu’à l’esprit, afin d’atteindre, finalement, l’âme… Nous reviendrons toujours au rock and roll comme à un lieu de créativité et de renouvellement, revenant avec une bizarre conscience médiatique de plus en plus faisant partie de notre pensée et de nos émotions : deux éléments de la vie que nous aurons de moins en moins de problèmes à séparer. Il s’agit d’une forme de liberté que nous apprenons… Le bond intellectuel, l’habitude des associations libres, la facilité de faire en sorte qu’une seule métaphore de rock and roll puisse devenir l’idée clé pour une situation ou une époque de la vie – c’est le genre de pensée qui s’impose. [1]

L’esprit pop

En 1960, l’artiste Richard Hamilton (qui devait dessiner la pochette blanche de l’album éponyme des Beatles en 1968) caractérisa dans une lettre privée ce qui était « pop » dans les images des médias :

Populaire (pour un public de masse) ; éphémère (solution à court terme) ; remplaçable (facilement oubliable) ; pas cher ; produit en série ; jeune (destiné à la jeunesse) ; spirituel ; sexy ; à gadgets ; glamour ; big business. [2]

Cette liste condensée nous aide à comprendre comment les produits des industries culturelles ont pu devenir « glamour » dans les années 1960, intégrant le monde des grandes affaires et les subcultures de la jeunesse dans un « esprit pop » qui se résume dans la citation de Hamilton. Le mot anglais « pop » (originellement une abréviation de popular), d’un sens très chargé, est difficile à faire passer en français (on a vu l’expression « la pop musique » vers la fin des années 1960 pour désigner à contre-sens le rock « progressif »), car il prolonge le sens historique de « populaire » (du peuple) pour y intégrer le succès commercial et la mentalité qui va avec celui-ci. Quant à la consommation, l’importance idéologique de l’esprit pop paraît claire. Grâce à ce dernier, l’obsolescence volontaire des marchandises, insoutenable dans une optique qui souligne la « qualité » des objets, est devenue non seulement légitime, mais excitante.

Bien que le pop art soit apparu indépendamment en Grande Bretagne et aux États-Unis pendant les années 1950, la notion de « pop » comme idée cohérente a commencé en Grande Bretagne en tant que révolte contre la nature élitiste et traditionaliste de la « haute culture ». On s’est tourné, en conséquence, vers la culture populaire, résolument commerciale, intégrée dans la vie quotidienne. La culture populaire d’après-guerre était, d’après l’artiste Jeff Nuttall : « Une culture impétueuse, effrontée, composée de couleurs crues, d’un lustre dur, d’yeux froids, de lèvres fardées, une culture de super-héros de bandes dessinées, de solos de batterie, de saxophones… ».[3]

Ainsi, la culture commerciale (la publicité, les marchandises, le cinéma, la télévision) américaine fut vantée par opposition à la haute culture épuisée et ennuyeuse. Implicite dans la notion de « pop » se trouve une valorisation de la culture populaire en tant que culture commerciale, culture de masse. L’idéologie de pop a permis à une nouvelle génération d’artistes, publicistes, travailleurs des médias, musiciens, de réintégrer à la fois la vie quotidienne et le marché de masse. Anticipant les subcultures de la musique pop, les artistes pop cherchaient à transformer le sens des objets ordinaires par une juxtaposition inattendue de contexte. Mais l’impulsion de « l’esprit pop » devait être mieux véhiculée finalement par la musique qui, à la différence de l’art pop, n’était pas submergée par la vraie culture de masse et l’art commercial que ce dernier a parasité. La musique « pop » (terme maintenant vieilli) avait un rapport créatif et symbiotique avec la culture commerciale, car elle était plus ouverte à des courants populaires qui renouvelaient son énergie et son inspiration.

Les années 1950 ont vu une grande augmentation des variétés de styles de produits offerts au consommateur. C’était aussi une époque qui a vu une explosion dans l’emballage et le design des produits, ainsi que ta tendance vers des produits jetables, non durables. Une des composantes les plus importantes de l’esprit pop était justement la valorisation de l’éphémère. L’artiste et essayiste John McHale (« le père du pop ») déclarait que : « Les critères traditionnels de jugement artistique tendent à valoriser la permanence, le caractère unique et la valeur universelle des objets fabriqués. De tels critères esthétiques correspondaient à un monde de biens artisanaux et à la mode pour de petites élites. Mais ces critères ne nous permettent aucune- ment de se rattacher d’une façon adéquate à notre situation actuelle dans laquelle un nombre astronomique d’objets fabriqués sont produits en série, diffusés et consommés. Ils peuvent être identiques ou seulement marginalement différents. À un degré variable, ils sont remplaçables et ils manquent de toute valeur «unique» et de toute «vérité» intrinsèque… Des changements accélérés dans la condition humaine exigent un étalage d’images symboliques de l’homme qui correspondent aux besoins de changement constant, d’impression éphémère et d’un haut taux d’obsolescence. Nous avons besoin d’une série d’icônes remplaçables… ». [4]

En tant que ponctuation du temps, en tant que référence sonore pour une société en changement constant, la musique a exprimé elle-même cette précarité des objets. Une accélération du cycle d’obsolescence des « tubes », qui correspondait à la grande période de croissance de l’industrie du disque, est clairement visible dans le tableau ci-dessous. Le ralentissement de cette obsolescence pendant les années 1970 correspond par contre, au début d’un déclin de l’industrie (voir chapitre 6). À un niveau plus prosaïque, l’esprit pop se trouve pleinement exprimé dans une interview télévisuelle (1967) avec le pianiste et chanteur Gary Brooker du groupe Procul Harum, qui prend la pose :

Interviewer : Est-ce que vous considérez « A Whiter Shade of Pale » comme de la bonne musique ?

Brooker : C’est juste une chanson.

Interviewer : Je suppose que tout le monde l’aura oubliée dans deux semaines ?

Brooker : C’est sûr, mec.

Interviewer : Ça vous dérange ?

Brooker : Non. [5]

Une juxtaposition « pop » de la musique baroque et du rhythm and blues

Intrinsèque à l’esprit pop était l’intégration de la culture dite artistique dans la culture commerciale, les deux étant synchronisées avec le cycle de production. Dans un renversement total des critères de la culture traditionnelle, on a considéré la précarité volontaire de la culture pop comme un aspect positif, ce qui demandait, bien sûr, une consommation plus rapide, un effort pour se maintenir « dans le vent ».

TABLEAU

Nombre de 45 tours restant dans le « Top 100 » aux États-Unis pendant 20 semaines ou plus , 1955-1975 (Billboard « Hot 100 » dans Billboard*)

| 1955 : 15 | 1962 : 1 | 1969 : 4 |

| 1956 : 67 | 1963 : 1 | 1970 : 8 |

| 1957 : 77 | 1964 : 1 | 1971 : 3 |

| 1958 : 24 | 1965 : 0 | 1972 : 8 |

| 1959 : 18 | 1966 : 1 | 1973 : 37 |

| 1960 : 15 | 1967 : 1 | 1974 : 35 |

| 1961 : 6 | 1968 : 4 | 1975 : 27 |

*Le « Hot 100 » a commencé en 1955.

Source : calculé à partir des données sur les « tubes » dans The Book of Golden Discs (2ème édition, 1978), Joseph Murrells, Barrie and Jenkins, London, pp. 369-372.

Avec l’intégration de la star dans le monde de la mode, il fallait plutôt renouveler la star en tant qu’ « archétype », comme ce fut le cas pour les stars du cinéma muet. Warhol fut le premier à se rendre compte que la célébrité dans l’âge des nouveaux médias électroniques n’était plus fonction de la compétence, mais de la seule image. Poussant cette logique jusqu’au bout, Warhol cherchait à transformer des inconnus en superstars à travers la création d’un look de plus en plus outré. Le penchant de Warhol pour le glamour scabreux des travestis a eu une énorme influence sur la montée des looks androgynes chez les stars du rock. Ne visant pas un public de masse comme la télévision, le rock fut un terrain idéal pour l’exploitation de cette création d’images outrées et marginales. D’autre part, la maxime célèbre de Warhol, « tout le monde sera une star pendant quinze minutes » (une maxime adoptée par les punks plus tard), exprime, à sa manière, la « démocratisation » de la mode si essentielle à la consommation de masse. Selon la logique de Warhol, tout le monde peut être « intéressant » à condition d’avoir un look qui attire la vue, qui provient d’un personnage déjà « brillant », à savoir, la star de rock. La notion de la personnalité chez Warhol s’appuie sur une vision des corps mutuellement remplaçables, simples véhicules d’une image maîtresse. Fidèle à sa propre logique, Warhol s’est fait remplacer par un sosie pour certaines de ses conférences. Comme le remarque Mary Harron, « la factory de Warhol a menacé toute l’idée de l’art en tant qu’expression libre, individuelle et douloureuse » [6]. Suivant la logique de Warhol, est célèbre (et par extension influent) celui qui arrive à dominer le terrain d’un médium de masse par son image. Le terrain du rock, à cause de sa qualité relativement ouverte, convenait plus que d’autres médias à l’expérimentation des images et des archétypes.

La percée britannique

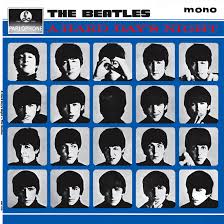

L’émergence des Beatles (et dans une moindre mesure, l’essor des groupes rhythm and blues britanniques à partir de 1964) a revitalisé une

[La scène de] Liverpool n’est pas simplement des voix désincarnées et des guitares amplifiées : c’est tout un look nouveau. Des pulls à col roulé, le col boutonné, des vestes sans col, des jeans à patte d’éléphant, des bottes santiags, le cuir noir : une rupture complète avec le look bourgeois (Ivy League), une précipitation vers des choses allemandes d’avant-guerre, super-bizarres, tordues (kinky) jusqu’aux coupes de cheveux à la Brecht… [7]

Selon Melody Maker, le « son de Liverpool » : « a révolutionné les palmarès, la langue, la mode et le divertissement… [De plus, il] a monopolisé le hit-parade et a revitalisé l’industrie [du disque]… »[8]. D’autre part, les Beatles ont repris, suivant l’habitude des groupes gospel noirs comme les Drifters, la notion de groupe dans laquelle tous les membres avaient un rôle égal dans l’ensemble. Auparavant, il y avait le chanteur, qui fut la star, et des musiciens anonymes qui fournissaient l’accompagnement, un système qui mettait en relief la personnalité du chanteur. Mais certains groupes noirs comme les Coasters, les Drifters et les Dominoes étaient des groupes ; tout le monde chantait avec une importance égale. Les Beatles ont adapté ce système non seulement en tant que chanteurs, mais aussi en tant qu’instrumentistes, établissant ainsi le modèle de base pour les groupes rock : chanteur, guitariste, bassiste et batteur. L’unité du groupe se construisait à travers un look en commun, un style caractéristique qui se manifestait par une coupe de cheveux, un uniforme, etc. En effet, les groupes de rock étaient parfaits pour la promotion d’une mode, car, à la différence des stars du cinéma ou de la télévision, il n’y avait pas de « contenu » qui eut pu intervenir entre la personnalité et la mode ; autrement dit, les groupes ne jouaient pas de rôle comme les comédiens. Leur « personnalité » était inséparable du look qui leur était propre.

Le deuxième élément structurel en Angleterre fut l’existence des écoles des beaux-arts (art schools). Une des caractéristiques sociologiques les plus marquantes des musiciens de rock britanniques des années 1960, c’était une formation aux beaux-arts : John Lennon (les Beatles), Keith Richard (les Rolling Stones), Ray Davies (les Kinks), Pete Townshend (les Who), Eric Clapton (les Yardbirds, Cream), Jimmy Page (les Yardbirds, Led Zeppelin) et David Bowie, pour nommer seulement quelques-uns des plus célèbres, ont tous passé par ce genre d’école. Dans le système d’éducation en Grande Bretagne, les écoles des beaux-arts permettent une mobilité spéciale aux jeunes de la classe ouvrière qui cherchent à fuir à la fois un avenir de travail manuel (trop dur) ou d’un travail de bureau (trop ennuyeux). Cela fut d’autant plus le cas pendant les années 1960 quand les conditions d’entrée aux écoles de beaux-arts n’étaient pas difficiles. Ces écoles, imprégnées d’une idéologie de bohème, permettaient l’expression d’une véritable créativité populaire qui mélangeait les acquis de l’art d’avant-garde et d’un « esprit pop ».

Rock & Folk : Vous avez déclaré autrefois que la musique de Roxy Music était plutôt conçue comme « des séries d’images plutôt que comme de simples chansons »…

Bryan Ferry : C’était une idée chérie de l’école que je fréquentais où le principal professeur était Richard Hamilton, un des leaders du pop art en Angleterre. Il travaillait sur l’imagerie des magazines : l’art s’inspirant de l’art commercial comme pour Andy Warhol. J’ai tenté la même chose en musique… Mark Lancaster [qui aidait Warhol à faire les portraits de Marilyn Monroe] était un de mes professeurs. Il m’impressionnait beaucoup par sa façon de chercher l’art en chaque chose de la vie. [9]

De plus, il existait dans le Merseyside (les environs de Liverpool) du début des années 1960 une conscience collective autour du rock. Les groupes furent un centre d’intérêt pour les jeunes qui se sont organisés en bandes, chaque bande ayant son propre groupe. La bande fournissait les musiciens, les finances, le soutien et même un uniforme qu’elle partageait avec son groupe. Finalement, la possibilité d’acheter les équipements à crédit a permis un épanouissement des groupes jouant des instruments électriques dans un milieu populaire.

Les Mods

Cette notion du rock comme centre d’une conscience collective d’un groupe de jeunes a engendré la première subculture dans le sens moderne, une subculture qui fondait tout un style de vie autour du rock. Il s’agit des Mods qui ont dominé la musique et la mode dans la plus grande partie du monde occidental au milieu des années 1960.

Le Mod fut un style de vie qui s’appuyait sur une multitude d’influences – des vêtements français et italiens, des scooters italiens, des musiques antillaises, américaines et anglaises – intégrées dans un ensemble unifié. Pour la première fois, la première motivation d’un groupe social définissable fut l’organisation de ses loisirs. Comme l’affirme le journaliste du rock Dave Laing : « Parce qu’ils ne croyaient plus à l’idée du travail, mais devaient s’y soumettre par nécessité [les Mods] n’étaient pas des consommateurs passifs comme… leurs parents… Chaque objet de consommation était une représentation de leur style de vie choisi… Leurs vies se fondaient sur des principes esthétiques plutôt qu’éthiques » [10].

Le Mod était à la fois la parodie et la promesse d’un âge d’or de la consommation. Dans une logique de la consommation sans limites, il n’y avait

Les Mods se distinguaient par le choix des marchandises qu’ils consommaient ostensiblement. Comme le fait remarquer Dick Hebdige, ils les utilisaient : « comme des armes d’exclusion, pour éviter la contamination avec les autres mondes étrangers aux goûts adolescents. Les Mods exploitaient le potentiel d’expression du choix des marchandises jusqu’à sa conclusion logique… ils «choisissaient» afin d’être des Mods, tentant d’imposer un contrôle systématique sur l’étroit domaine qui était le leur et à l’intérieur duquel ils voyaient leur réelle personnalité… Quand le scooter italien fut d’abord « choisi »… il devint une partie d’une plus grande unité de goût… Le scooter acquit une valeur à travers l’acte simple de sélection ». [12]

Alors que les médias ne tenaient aucun compte des Rockers, sauf en termes de délinquance juvénile, les Mods sont vite devenus un « phénomène de société », des symboles d’une société en train de se transformer. À la différence des Mods, l’aspect prolétaire des Rockers n’avait aucun potentiel pour des ventes. Mais l’influence des Mods est allée si loin qu’ils eurent leur propre émission de télévision, Ready, Steady, Go ! Les groupes qui apparaissaient dans cette émission étaient censés transférer les modes à un public de masse.

En 1966, l’influence des Mods est devenue tellement grande qu’elle a inclus presque toute la jeunesse anglaise et, indirectement, celle des États-Unis. « Le culte de la jeunesse » sous la forme qu’elle a prise pendant les années 1960 doit beaucoup aux Mods. Mais, à l’origine, les Mods au sens strict furent un groupe de dandies d’origine populaire, descendants d’un groupe de passionnés pour la mode italienne (1959-61). Graduellement les Mods construisaient un style unique ajoutant le scooter, la musique rhythm and blues et les amphétamines à leur passion pour les vêtements. Dès 1963, les clubs de rhythm and blues et de rock, concentrés à Soho à Londres, sont devenus le point de mire de la subculture Mod.

Pendant quelques années, les Mods ont adopté une série de vêtements, changeant continuellement la mode, faisant un effort frénétique pour maîtriser la consommation « à la base » : .ainsi on a vu en rapide succession des parkas verts, des jeans, des chaussures « hush puppies », des desert boots, des bérets, des lunettes noires et des chapeaux « pork pie » antillais.

Dans le Sunday Times en avril 1964, il y avait une interview de Denzil, 17 ans, qui décrivait ainsi une semaine moyenne dans la vie d’un Mod à Londres : « Lundi soir : danser au Mecca (et d’autres clubs… ) ; mardi : se balader à Soho, et dans les clubs de rock ; mercredi : réservé pour un concert de rock au « Marquée » ; jeudi : réservé au lavage rituel des cheveux ; vendredi : aller où les choses se passent ; samedi : l’après-midi, faire des courses dans les boutiques de vêtements et de disques ; le soir, danser jusqu’à 9 ou 10 heures du matin ; dimanche : le soir, le club « Flamingo » ou, si on était trop fatigué, dormir » [15].

En vérité, aucun Mod ne possédait la résistance surhumaine ou l’argent pour mener ce genre de vie, même avec une grande provision d’amphétamines. La semaine de Denzil, c’est le fantasme d’une vie consacrée à la recherche constante d’expériences à travers la consommation. L’usage d’amphétamines va à l’instar de l’accélération du cycle de la consommation ; à l’encontre des usages médicaux ou toxicomaniaques des drogues, l’usage des amphétamines pour les Mods était une tentative « matérialiste » de faire correspondre leur conscience à une certaine vision du monde. À tous les niveaux, les Mods furent une parodie et une exagération d’une tendance qui travaillait toute la société ; dans une époque où la consommation s’est « démocratisée » et où le cycle de production a accéléré, les Mods furent un noyau spectaculaire (et donc hautement médiatique) des possibilités d’une autre vie pour toute la société. Les amphétamines permettaient aux Mods de maîtriser une tendance déjà en existence et de la pousser à l’extrême. Alors que les Teds (et plus tard, les Skinheads) représentaient un effort pour résoudre « magiquement » des contradictions au sein de la classe ouvrière, limitant ainsi leurs possibilités de « massification », les Mods remplissaient une des conditions essentielles à la massification d’une subculture : de se situer « hors de classe », de s’identifier par la manipulation de contradictions qui ne sont pas directement liées à des classes sociales. Ainsi, pour les Mods, les contradictions sociales furent constituées par les oppositions jeunes contre vieux, « branchés » contre démodés.

La montée bien médiatisée d’une culture de la jeunesse, enracinée dans les styles de loisir patronnés par l’industrie du divertissement a personnifié ce déplacement parfaitement. Là où les clubs de jeunesse et les scouts ont échoué, les Beatles et [la dessinatrice de mode et inventrice de la mini-jupe] Mary Quant semblaient réussir. La nouvelle génération était en train de transcender les classes tout en maintenant le capitalisme. L’égalité nominale devant les nouveaux styles de loisir semblait annuler les derniers vestiges de l’inégalité de classe quant aux possibilités de la vie. La jeunesse, héritière de la richesse, apparaissait donc comme l’avant-garde d’une société de loisir à venir que la «nouvelle » classe ouvrière avec ses téléviseurs, suivait dans le sillage. Il s’agissait de la vieille vision du renouvellement sans révolution, agrémentée de l’imagerie de la publicité [16].

D’ailleurs, l’idée d’une nouvelle génération sans classe a déjà fait son apparition au début des années 1960. Le héros d’un roman sur la vie des jeunes en 1959 (Absolute Beginners de Colin McInness) déclara :

Ce qui est extra dans le monde du jazz et de tous ceux qui y entrent c’est que personne ne s’intéresse à savoir ta classe, ta race, tes revenus, si tu es un garçon ou une fille, homosexuel ou doué en tous genres ou n’importe… tant que la scène te botte et que tu te comportes correctement et que tu as laissé derrière toi toutes ces conneries… [17].

Les Mods ont complètement changé l’uniformité terne des vêtements pour hommes et le monopole bourgeois du chic. La confusion sur les lignes de délimitation des classes, mise en avant par les Mods, correspondait à des changements réels dans la composition de classes dans le monde occidental ; le prolétariat industriel a commencé à être remplacé par les salariés du secteur tertiaire (bureaux, médias, etc.). Cette transformation de la masse salariale, des usines aux bureaux, a été vécue comme une forme de mobilité sociale, une nouvelle confiance dans leur rôle dans la société, par une nouvelle génération d’origine populaire qui s’est révoltée contre la culture traditionnelle de la classe ouvrière. « Les Beatles ont présenté la jeunesse ouvrière comme étant relâchée et libre, contente de sortir, sans peur de snober la prétention… » [18].

Cette détente du corps allait main dans la main avec l’adulation du corps noir : « cool », « relax », hors de la compréhension des Blancs. Les Mods les plus « branchés » écoutaient des disques soul ésotériques et en 1964, l’un d’entre eux a pu dire : « En ce moment, nous adulons les Noirs – ils peuvent danser et chanter… Normalement, on fait le « shake » et le « hitch-hiker » aux numéros rapides, mais on recommence à danser serrés parce que tout ça c’est ce que font les Noirs » [19].

Bien que la musique rock n’ait été qu’un des éléments de la subculture Mod, elle fut sans doute le plus influent. Grâce à la présence médiatique des stars de rock et des groupes, le style Mod a pu être détaché de ses origines organiques et converti à un style de masse. Les styles venaient du haut ; Tony Secunda, le manager du groupe le Move, modifiait constamment le style de son groupe. « Du point de vue de l’image, je ne pensais pas 1966. Je pensais 1967, et ce sont les années 1930 qui vont marcher » [20].

Un monde de surfaces stylisées

De même que le travail des stylistes s’orientait vers la création de différences superficielles et artificielles entre les produits, les groupes rock commençaient à se différencier sur la base de traits de style superficiels. Aucun atout visuel n’était exclu pour rendre le produit intéressant. Comme le fait remarquer l’écrivain Dominy Hamilton (fille de Richard Hamilton), pendant les années 1960, « les mondes de la mode, de la publicité, des beaux-arts et de la musique rock se mêlent inextricablement ». Le succès même de styles ayant dans le rock leur origine pour la formulation d’une esthétique du design au sens le plus large (Mod, psychédélisme, glam-rock, punk) suggère que le rock joue un rôle clé dans le design du produit. Les subcultures du rock créent une valeur d’usage accrue sous une forme abstraite qui peut ensuite se voir transférée à n’importe quelle quantité de produits. Le style Art Nouveau, qui devait servir de base au psychédélisme, se trouvait sur les affiches, les pochettes de disques, le papier peint, les motifs de robes, des meubles, ou les décors de scène à la télévision. Le style années 1930 lancé par Tony Seconda à travers le Move, se trouvait dans les tables de café de verre bleu, les meubles en acier, les miroirs fumés, les nippes transparentes, les robes perlées et les affiches de Garbo et Dietrich. Quand Paul McCartney des Beatles est allé en Inde, des tissus en batik, des cloches en argent, de l’encens, des plaques en cuivre, des kaftans ont fait leur apparition. Les vêtements fantaisie et les perles devinrent de rigueur pour les groupes de rock. Le critique d’art Mario Amaya a écrit à l’époque :

La conscience de style pendant les années 1960, ce souci pour l’aspect extérieur des choses, en est petit à petit venu à signifier que plus de gens qu’autrefois sont conscients de leur environnement visuel… Maintenant, on a la liberté de faire ses propres choix ; de choisir, créer, emprunter ou reformer exactement ce qu’on désire, sans restrictions prédéterminées [21].

La rock star commençait à jouer un rôle médiateur entre cette valeur d’usage accrue et abstraite et le consommateur en la concrétisant de façon anthropomorphique, jouant ainsi un rôle clé dans la création de nouvelles valeurs d’usage et dans la production de consommateurs spécialisés, publiquement reconnaissables comme tels. Exactement comme les produits qui apparaissent dans un environnement totalement préconçu, les corps fabriqués propagés par les rock stars cherchent et impliquent un environnement qui leur soit propre.

Après la Seconde Guerre mondiale, et surtout pendant les années 1960, le design a subi l’influence de la théorie de l’information qui voyait l’objet comme un des éléments dans un ensemble, le tout formant un code. Le produit comportait une information, voire une communication, et on pouvait donc y distinguer un code, un message et une redondance. Cette vision du design a remplacé une notion antérieure qui a privilégié le styling individuel des objets à l’intérieur d’une gamme étroite de possibilités. En effet, le problème était d’assurer la rentabilité de la chaîne de montage ; il fallait que la nouveauté n’exige pas de modification essentielle. D’où le développement d’un « vieillissement non technique » de l’objet de par le design, un changement plus voyant que profond. La production massive des objets devait mener, après la guerre, à une production différenciée qui exigeait, à son tour, une adaptation des objets entre eux et à un contexte. Pour composer son message, le monde du design a dû, plus ou moins consciemment, puiser dans un code de références déjà existant afin de construire une homologie entre une série de produits et ce qui devait être appelé un « style de vie ». Comme la rock star est devenue une surface stylisée par excellence, elle a pu servir de médiateur entre le monde des produits et les styles de vie vécus.

L’intégration de la rock star dans le monde du design a aussi rapproché la star de la marchandise dans un autre sens. Depuis toujours, les stars ont été incluses dans l’inventaire des biens de leur maison de disques comme des « propriétés » ou des « biens », quoique non liquidables. Et comme la machinerie, la star peut être usée pour de simples raisons physiques (la vieillesse) ou par ce que Marx appelait « l’amortissement moral » (Capital I : 15) où la machinerie est dépassée, avant la fin de son cycle de vie naturel, par une nouvelle machinerie plus efficace. Plus la star est associée avec un style particulier, plus grand est le risque d’une chute soudaine. Et pourtant, quelques années de gloire avant de tomber dans l’oubli, c’est le sort réservé même aux stars relativement réussies. En effet, seules quelques-unes arrivent à survivre au changement constant de styles et sont d’au- tant plus valables pour leur maison de disques en raison de leur capacité à s’adapter aux nouveaux styles de musique. Cette obsolescence stylistique, nécessaire dans un marché croissant et dynamique, joue un rôle semblable à l’amortissement moral des biens. Pour réaliser l’obsolescence stylistique des produits on a commencé, dès la fin des années 1950, à puiser dans les industries culturelles ; on pourrait dire que les deux cycles d’obsolescence (les produits, les stars), de plus en plus dominés par le style plutôt que par la technique, ont commencé alors à se synchroniser. Les stars sont, suivant cette logique, la machinerie de l’industrie de la musique rock.

À un niveau plus général, le Mod mettait en lumière l’émergence d’une nouvelle « conscience de consommateur » plus discriminante. C’est à travers le courant Mod que la demande de formes de loisir plus «sophistiquées» et plus autonomes s’est exprimée. Dick Hebdige résume l’influence des Mods ainsi : « Les miroirs et le chrome du scooter «classique» des Mods réfléchissaient non seulement les aspirations de groupe des Mods, mais tout un imaginaire historique, l’imaginaire de l’abondance. La perfection des surfaces chez les Mods faisait partie d’un esthétisme de la vie quotidienne réussie grâce à l’intervention de l’image, à travers la confluence du public et du privé… » [22].

Écrivant dans un magazine de design en 1964, Michael Wolff a résumé les espoirs d’une nouvelle génération de designers : « Ce sera un grand jour lorsque les couverts et les meubles swingueront comme les Supremes » [23].

Le consommateur actif

Voudras-tu une chambre si excentrique et merveilleuse que tes amis en soient constamment étonnés ? Une chambre qui, par-dessus tout, t’exprime toi dans toutes tes humeurs et tes moments (pour ne pas mentionner tes talents divers ?) Quoi que tu fasses, n’aie pas peur des couleurs ! « Allume » un vieux meuble terne avec une couche fraîche de peinture brillante. Pour un look très Mod, peins les vieux meubles en pourpre par exemple… Les affiches sont très à la mode aujourd’hui. N’importe laquelle : la publicité, une rock star, l’Art Nouveau… [25]

Ce que le Mod mettait en lumière, c’était l’idée du consommateur actif pour qui le « sens » d’une marchandise n’était plus donné par sa fonction évidente. Autrement dit, le consommateur était libre de « lire » dans la marchandise toute une série d’associations apparemment arbitraires par rapport à la fonction de l’objet. Pour les Mods, ces objets étaient définis uniquement par la façon dont on s’en servait ; d’où les tentatives de « détourner » les objets symboliquement. Quand, sur scène, des groupes Mod comme les Who mettaient rituellement en pièces leurs guitares, ils symbolisaient à la fois ce détournement de l’objet et la nouvelle « agressivité » du consommateur face à l’objet.

On trouve la même idée d’un « style de vie », d’une consommation active et personnelle chez un des idéologues de la contreculture américaine, le juriste Charles Reich, auteur de The Greening of America. Après avoir caractérisé la musique rock comme l’un des principaux moyens de communication pour les gens de la « nouvelle conscience », Reich affirme :

Une nouvelle génération peut arriver et dire : nous allons prendre toutes ces choses, la stéréo, les motos, les choses dans les supermarchés et la musique par-dessus tout, et nous leur commanderons. Dorénavant, elles seront les outils de la révolution au lieu d’être les outils de la répression parce que nous les utiliserons comme nous le souhaitons. (Maintenant) à la fois dans les films et dans la musique, les gens fabriquent leur propre culture au cœur même de la machine répressive… C’est ça le miracle [26].

On a vu l’industrie du disque comme une industrie d’avant-garde à cause de la soi-disant domination des goûts par les jeunes. Selon le sociologue Paul Hirsch, « les acheteurs de disques adolescents sont « les conducteurs d’opinion » des goûts en musique populaire pour toute la nation » [27]. Le compositeur et chef d’orchestre Leonard Bernstein était du même avis : « [du fait que] les jeunes ont pris le contrôle d’un médium de masse – le disque – il faut prendre [cette musique] sérieusement » [28]. Quant à lui, le sociologue Jesse Bernard a écrit : « [les jeunes] ont l’argent pour donner le ton ; ce sont les « protecteurs des arts» et il faut les prendre en compte » [29].

Notes

[1] Greil Marcus, Rock and roll will stand, Beacon (Boston), 1969, p. 24. [2] Richard Hamilton, Collected Words, Thames and Hudson (London), 1982, p. 28. (originellement consulté in Ken Boynes, « Introduction », Graphic Annual 1972/3, Walter Herdeg/The Graphis Press, Zurich, 1972, p. 7). [3] Jeff Nuttall, Bomb Culture, Paladin (London), 1968, p. 21. [4] John McHale, « The Expendable Ikon », Architectural Design, fev/mars 1959. [5] Richard Neville, Playpower, Paladin (London), p. 80. [6] Mary Harron, « Pop Art, Art Pop : the Warhol connection », Melody Maker (London), 16 fev. 1980. [7] Peter Leslie, Fab : Anatomy of a Phenomenon, London, 1965, p. 135. [8] ibid., p. 134. [9] Rock & Folk (Paris), juillet 1982. [10] David Laing, The Sound of our Time, Sheen and Ward (London), 1969, pp. 20-1. [11] Gary Herman, The Who, Studio Vista (London), 1971, p. 51. [12] Dick Hebdige, « Object as image : the Italian scooter cycle » in Hiding in the Light, Routledge (London, New York), 1988 (originellement publié in Block (Middlesex Polytechnic), no. 5, 1981). [13] P. Barker, A. Little, « The Margate Offenders : a survey », New Society (London), 30 juin, 1964. [14] Hebdige, op. cit. [15] Dick Hebdige, « The Meaning of Mod » in Stuart Hall, Tony Jefferson, Resistance through Rituals, Hutchinson/CCCP (London), 1975, p. 90. [16] G. Murdock, R. McCron, « Consciousness of Class and Consciousness of Generation » in S. Hall, T. Jefferson, op. cit., p. 197. [17] Colin McInness, Absolute Beginners, MacGibbon & Kee (London), 1959, p. 49. [18] Charlie Gillet, The Sound of the City, Souvenir Press (London), 1970, p. 312. [19] cité in Dick Hebdige, Subculture : the meaning of style, Methuen, 1979, p. 54. [20] George Melly, Revolt into style, Penguin, 1970, p. 105. [21] Richard Mabey, The Pop Process, Hutchinson (London), 1969, p. 89. [22] Dick Hebdige, art. cit., 1981, p. 61. [23] ibid. [24] ibid., p. 62. [25] Anne Parks Burke, A groovy guide to decorating your room : 501 ways to make it happen, Signet (New York), 1969, p. 2. [26] « Interview with Charles Reich », Rolling Stone, 75, 4 fev. 1971, p. 22. [27] Paul Hirsch, The Structure of the Popular Music Industry, University of Michigan Press, 1970, p. 69. [28] ibid. [29] ibid.

LIRE/IMPRIMER LE CHAPITRE 4 AU FORMAT PDF :

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication

Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)