La musique enregistrée à l’heure du numérique – Florent AUPETIT

Contenu

Introduction

Quelles sont les implications de l’écoute de musique en streaming sur les pratiques culturelles ? Ce type d’interrogation a fait surface à chaque nouvelle innovation en matière de supports musicaux. Par exemple, la cassette audio, puis le disque compact devaient permettre d’écouter de la musique ailleurs que chez soi via les baladeurs et les autoradios, chose jusqu’alors impossible avec le vinyle. À l’époque, ces apports techniques ont contribué à modifier la façon de consommer de la musique : individualisation dans la sphère sociale, affirmation d’une identité sociale, transformation de l’espace social, réappropriation du temps dans le quotidien, etc. [1] De la même manière, la dématérialisation [2] accélérée par l’arrivée d’Internet a, elle aussi, apportée son lot d’interrogations sur les conséquences des nouveaux modes d’écoute de la musique. À l’objet – radio, vinyle, cassette, disque compact – se sont substitués les formats de compression numérique multimédia dématérialisés sous forme de fichiers [3], rendant les possibilités de partage plus étendues par l’intermédiaire du réseau que forme le web. Ces échanges de fichiers musicaux seraient « responsables de la réduction des ventes de musique enregistrée depuis la fin des années quatre-vingt-dix »[4], période qui correspond à la montée irrésistible du World Wide Web dans les foyers.

Cette accessibilité accrue est en réalité un des corollaires qui a mené vers une dématérialisation de la culture et de la connaissance, car l’usager a dès lors perçu le web comme une sorte de nouvel espace public transnational, au sein duquel il lui était notamment possible d’échanger des biens culturels, comme par exemple des fichiers musicaux dans le cas des réseaux peer-to-peer [5]. Il faut également parler de deux facteurs qui favorisent la circulation libre de fichiers musicaux. En premier lieu, la dématérialisation, puis la numérisation [6] du morceau musical devenu fichier permettent une reproduction sans coût de fabrication (ou coût marginal). Le second facteur à prendre en compte est la distribution à très faible coût de ce genre de fichier sur Internet (baisse des coûts de réseau et de la taille des fichiers, notamment grâce aux progrès en matière de compression). On a ainsi un certain nombre de paramètres qui ont favorisé l’apparition de véritables stratégies de contournement du marché adoptées par les usagers – telles que l’échange de fichiers par le peer-to-peer [7] – pour s’approprier gratuitement des biens culturels.

Ces pratiques vont rapidement susciter bon nombre de débats au sein de l’espace public, car ils menaceraient l’économie de l’industrie du disque, d’où l’apparition du terme « pirate » pour qualifier ceux qui téléchargent illégalement de la musique. Face à cela, les industriels et les institutions politiques vont recourir, du moins dans un premier temps, à la voie juridique. En effet, la copie d’un bien protégé par un copyright, ou d’un bien protégé par les droits d’auteur est illégale, car assimilée à de la contrefaçon. Tout au long de la dernière décennie, les pouvoirs politiques, notamment dans les pays « occidentaux », vont constituer un arsenal juridique pour tenter de contrer et de dissuader ce genre de pratique [8].

Le développement du streaming sur Internet est à l’origine de la création de sites spécialisés en matière de diffusion de musique [9]. De récents sondages [10] montrent l’importance que prend l’écoute en streaming ; en effet « au 3e trimestre 2010, plus de 10 millions d’internautes, soit plus d’un sur 4, ont recouru à ce moyen d’écoute, inscrivant cette activité parmi les 10 premiers usages du web en France » [11]. Ces sondages tendent à montrer également comment la musique écoutée sur ordinateur « semble s’apprêter à dépasser celle écoutée sur chaîne hifi, les utilisateurs recourent davantage à Internet qu’à la musique déjà stockée sur leur appareil ». A l’évidence, l’avènement des réseaux numériques et l’impact de la technologie sur l’objet et le contenu (numérisation, dématérialisation) ont précédé des changements dans la façon d’appréhender la musique enregistrée, mais aussi la place que celle-ci occupe dans la société aujourd’hui. En quoi donc les contextes économique et technologique, ainsi que les nouveaux usages qui en sont attenants, bouleversent la notion de valeur associée à la musique enregistrée de nos jours ?

Le streaming : un mode de consommation plébiscité

Le streaming désigne un principe qui permet la lecture d’un flux audio ou vidéo à mesure qu’il est diffusé. On pourrait traduire ce terme anglais par lecture en flux ou lecture en

Le streaming est devenu, en 2010, le mode d’écoute de musique numérique le plus utilisé chez les Français. L’écoute de musique en streaming a, en outre, un certain succès auprès des jeunes. En effet, selon les chiffres de cette enquête illustrée ci-dessus (CREDOC, juin 2010), 68% des 12-17 ans écoutent de la musique de cette manière. Dans la tranche d’âge supérieure (18-24 ans) ils sont 58 %. L’essor de la musique écoutée en streaming est tel que cette pratique est en passe de rattraper celles liées à des usages plus classiques (radio, chaîne hifi, etc.). Ce mode d’écoute a en effet concerné 38,5% des internautes au cours du dernier mois, contre 40,7% pour la chaîne hi-fi [14]. Les résultats de l’enquête menée viennent confirmer cette tendance. 37, 5 % des personnes interrogées, soit une majorité, ont répondu qu’elles écoutent quotidiennement de la musique en streaming. La chaine hi-fi vient en quatrième position des supports utilisés pour écouter de la musique (15 %), l’ordinateur avec accès à Internet étant largement en tête (81,3 %), devant l’autoradio (36,3 %) et le lecteur baladeur MP3 (31,3 %).

Qu’est-ce qui explique un tel succès, et pourquoi cette préférence aux autres modes d’écoute ? L’avantage du streaming, par rapport au téléchargement, est qu’il offre la possibilité d’écouter un morceau de musique immédiatement, et ne nécessite pas de rapatrier le fichier audio sur un disque dur, ce qui implique un temps d’attente parfois long en fonction de la qualité de la connexion. Le streaming met tout de suite à disposition ce que l’utilisateur cherche, et les sites (Deezer, Myspace, Youtube, etc) proposent une certaine flexibilité d’utilisation : constitution de listes de lectures, favoris, moteurs de recherche, pertinence des suggestions de recherche en fonction des genres ou des artistes, etc.

Un autre aspect déterminant de ce succès est à trouver dans le développement des réseaux sociaux ces dernières années. Les interfaces des sites de réseautage social, notamment Facebook, intègrent des fonctions telles que le partage de liens. Ainsi, il est très aisé pour un utilisateur de copier, par exemple, l’URL [13] d’un lien vers un morceau en écoute sur YouTube, et de le coller sur son interface de façon à ce que ses contacts puissent écouter ce morceau sans avoir à aller sur le site source. Les possibilités de synchronisation des sites de streaming musicaux avec les autres outils qui utilisent Internet permettent ainsi de partager plus facilement de la musique. Enfin, le succès du streaming s’explique surtout par sa gratuité, une grande partie des sites offrant des contenus gratuits et/ou en libre écoute dans un cadre légal. L’utilisateur consomme de la musique sans prendre de risque, à la différence du téléchargement.

La dimension juridique

Dans certains cas, le streaming peut conduire à des usages non autorisés des œuvres protégées par le copyright (musique, vidéos et autre documents audiovisuels). Pourtant les dispositifs de loi qui ont été adopté pour mettre un terme au téléchargement illégal n’ont pas pris la mesure de la montée en puissance du streaming. L’Hadopi [14] n’a pas vraiment les moyens de sanctionner ceux qui écoutent de la musique en streaming non autorisée. Elle reconnaît d’ailleurs qu’elle n’en a pas le pouvoir. La président de la Commission de protection des droits, Mireille Imbert-Quaretta admet par exemple que « le décret du 5 mars 2010 sur le système de traitement qui autorise les ayants droit et fournisseurs d’accès à nous transmettre les données, et l’Hadopi à en faire le traitement, vise actuellement uniquement le peer-to-peer. Le streaming n’est donc pas actuellement pris en compte [15]». Dans le cas du streaming non autorisé, il n’y a ni stockage ni redistribution et ni contrefaçon par l’utilisateur d’une œuvre protégée par des droits d’auteur. Celui qui écoute de la musique non autorisée en streaming n’est donc pas menacé. Seuls ceux qui mettent à disposition des fichiers non autorisés sont incriminables. La question de la mise en place de stratégies pour freiner les pratiques du streaming illégal concerne en grande partie les films et les séries télévisées.

Les possibilités d’écouter de la musique en streaming sont beaucoup plus étroites et plus contrôlées. Toutefois le phénomène le plus probant est la mise en ligne par les utilisateurs de morceaux de musique sur YouTube, qui est à la base un site web d’hébergement de vidéos. Pour se faire, il suffit de s’inscrire sur le site en créant un compte utilisateur, puis de mettre en ligne un titre musical au format vidéo supporté par l’application à partir du disque dur. La vidéo reste dans ce cas anecdotique, les utilisateurs se contentant souvent de mettre une image fixe en guise de clip. La montée de cette pratique et la pression des ayants droits a poussé le site à se munir d’un programme de contrôle spécifique. L’identification de contenu est un outil proposé par YouTube, qui permet aux ayant-droits d’identifier les contenus non-autorisés. Dans ce cas, les titulaires des droits d’auteurs peuvent choisir de bloquer, de suivre ou, plus intéressant encore, de monétiser leur contenu [16].

L’économie de la musique en streaming

Les différents services d’offre musicale en streaming reposent initialement sur un modèle gratuit. La fréquentation accrue sur ses sites depuis leur lancement [17], justifiée par l’accès libre et sans engagement à leurs catalogues respectifs de morceaux, va provoquer une réaction de l’industrie musicale et en particulier de certaines majors qui jugent que leurs répertoires sont exploités de façon illégale [18], sans oublier les risques de contentieux avec les sociétés détentrices des droits d’auteurs (SACEM, ADAMI, SPPF). Pour disposer et exploiter les catalogues des maisons de disques, les sites ont dû signer des accords [19] de licence avec les majors et les sociétés de protection de droits d’auteur. Ces accords autorisent alors la société à diffuser des morceaux en streaming dans un nombre limité de pays. En effet, ces sites (Deezer, Spotify, Jiwa ) doivent payer un tarif négocié au préalable avec les maisons de disques [20]. Selon les deux fondateurs de Jiwa, Jean-Marc Pluëger et Thierry Rueda, les tarifs exigés par les quatre grandes majors pour céder les droits de leurs répertoires se chiffraient ainsi en 2010 : Universal : 180 000 € pour un an ; Warner : 100 000 € pour 18 mois ; EMI : 250 000 € pour un an ; Sony Music : 400 000 € pour un an.

Ce forfait s’élève jusqu’à 3 millions € pour disposer des droits sur le territoire européen. La plupart de ces sites d’écoute étant le fait de start-ups et d’entrepreneurs indépendants au capital souvent restreint, les conditions commerciales que leur imposent les maisons de disque compromettent sérieusement la viabilité de leur modèle économique. Parallèlement, l’intérêt financier de ce secteur pour les majors reste limité. S’investir dans le streaming leur coûterait entre 7 000 et 14 000 € pour la numérisation et la livraison d’un catalogue à un site tel que Deezer. En plus de payer ce droit d’exploitation du catalogue, le site est tenu de reverser une partie de ses recettes mensuelles aux maisons de disque. Ainsi, un titre écouté rapporte entre 1 et 1,5 centime d’euro à une maison disque. Ce tarif peut augmenter en fonction du nombre d’écoutes par un même utilisateur. En proportion, 1000 lectures coûtent 10 euros au site (ou rapportent l’équivalent à une maison de disque).

Un modèle économique stable ?

Ces stratégies ont à l’évidence accentué la hausse de la fréquentation et des revenus générés par la publicité et les abonnements. Ainsi, en 2009, le chiffre d’affaires de ces sites s’élevait à 8,8 millions € selon le SNEP, alors qu’il était de 3,5 millions € l’année précédente, soit une augmentation de 144 % [26]. Une progression qui allait se poursuivre en 2010, stimulée par la hausse des abonnements, avec une hausse de 60 %, soit un chiffre d’affaire s’élevant à 14,5 millions d’euros. En somme, la musique numérique – en streaming et par téléchargement – aura représenté en 2010 88 millions d’euros, soit 16% des 555 millions € de chiffre d’affaires de la musique enregistrée en 2010 en France [27], un chiffre qui par ailleurs s’élevait à 1,3 milliard € en 2000. La progression de l’écoute de musique sur les plateformes en streaming est-elle cependant suffisante pour couvrir les différents financements et résoudre le problème de la crise de l’industrie musicale ?

De nombreux acteurs de la filière musicale remettent en question l’explosion des sites de musique en streaming et de leur viabilité économique. Pour David El Sayegh, directeur général du SNEP, si les abonnements payants à Deezer se sont multipliés, c’est avant tout grâce à sa collaboration avec l’opérateur téléphonique Orange qui inclut dans ses offres d’abonnements un accès à la musique via Deezer dans l’abonnement mobile ou Internet fixe sans surcoût apparent pour l’abonné [28]. La très forte hausse des abonnements enregistrée à partir de juillet 2010 (+ 60 %), date du lancement de l’offre Orange, serait donc d’apparence trompeuse et ne témoignerait pas d’un engouement soudain pour le streaming payant. Les pratiques en matière de musique semblent avoir été trop imprégnées par le phénomène de la gratuité inhérent à l’internet d’aujourd’hui pour pouvoir espérer un retour massif à la consommation payante des biens culturels.

Parallèlement à cela, le SNEP, dans son rapport annuel de 2010, a mis en relief que le modèle légal à valeur ajoutée n’était absolument pas profitable aux ayants droits, les sites de streaming financés par la publicité et l’abonnement générant en 2010 « un chiffre d’affaires de 9,8 millions € pour l’ensemble des producteurs phonographiques (contre 9 millions € pour 2009), soit moins de 1,8 % de leur chiffre d’affaires ». Le chiffre d’affaires généré par le streaming est encore trop marginal, il ne représente que 10 des 88 millions € de chiffre d’affaires de la musique numérique prise dans son ensemble. Aussi les éditeurs phonographiques ne peuvent tirer suffisamment profit des revenus du streaming pour financer les productions de nouveautés, estimées à 154 millions € en 2010[29].

Si on peut se convaincre que le streaming a contribué en grande partie à endiguer le téléchargement illégal et le piratage, il reste que les services de musique en ligne sont encore loin de proposer un modèle économique pérenne et de garantir une source de revenus suffisamment élevée pour pouvoir rééquilibrer un marché du disque encore très affaibli (- 8,9 % pour les ventes physiques en 2010). Reste que l’écoute de musique en streaming est aujourd’hui très largement implantée dans les pratiques des internautes, et que promouvoir un retour aux pratiques musicales « pré-numériques » n’est absolument plus d’actualité. Alors, comme l’explique Bruno Boutleux [30], « comment peut-on prétendre pouvoir transformer le web, entité immaîtrisable, intemporelle, inidentifiable, en fonction de ses intérêts ? C’est un combat perdu d’avance. C’est à nous, filière musicale et détenteurs de droits de propriété intellectuelle, de nous adapter à lui [31] ». L’intérêt de prendre pour exemple le succès actuel de l’écoute musicale par le streaming réside dans le fait que celle-ci se réalise le plus souvent en toute gratuité, quand il n’y a pas d’abonnement. Le streaming, tout comme le téléchargement avant lui, marque ainsi un tournant majeur pour les industries culturelles, car son usage symbolise l’expression du désir de vouloir jouir gratuitement d’un produit culturel.

Évidemment, les possibilités de reproduction étant des nos jours démultipliées, on peut à juste titre s’interroger sur la notion même d’art quand on évoque la musique enregistrée et a fortiori quand celle-ci prend forme dans un fichier MP3. Il est également nécessaire de considérer les formes musicales dominantes répandues par la culture médiatique comme des catalyseurs de la société (capitaliste) de consommation, désignée par Guy Debord [32] sous le terme de société du spectacle (1967) qui repose sur la publicité, l’image et la représentation. Debord (1931-94) estime que l’artiste occupe une place particulière au sein de cette société, car selon sa position, il participe soit à l’aliénation de la société en tant qu’acteur de la diffusion de la marchandise comme manifestation audiovisuelle (pour la musique) de l’idéologie qui sous-tend l’économie capitaliste, soit à l’expression d’une contre-culture en promouvant un art réfutant les conventions sociales. L’art, dans le monde occidental, ne prendrait ainsi son sens que s’il rentrait en contradiction avec les modèles dominants diffusés et consommés dans les pays industrialisés. La séparation mentale entre ce qui est défini comme art, et ce qui est désigné comme produit culturel tiendrait alors dans la nature contestataire et originale de l’œuvre. Ainsi, pour Debord, la reproduction technique et industrielle de l’art, vidée de sa substance manifeste, s’accompagne inexorablement d’un contenu idéologique propre à notre société de consommation industrialisée et médiatique.

On retrouve cette idée d’un art dépossédé dans les travaux de Walter Benjamin (1892-1940) sur l’unicité de l’œuvre d’art à l’ère de la reproduction technique [33]. Selon lui, « les conditions nouvelles dans lesquelles le produit de la reproduction technique peut être placé ne remettent pas en cause l’existence même de l’œuvre d’art, elles déprécient en tout cas son hic et son nunc ». Par hic et nunc il faut comprendre l’unicité de l’existence de l’œuvre au lieu où elle se trouve, ici et maintenant. Transposée à l’art en général, alors que les industries culturelles – notamment l’industrie musicale – visent à démultiplier la reproduction d’un support (par exemple un CD) et à le diffuser massivement dans l’espoir d’enregistrer un succès commercial, l’idée de Benjamin que le produit artistique perd son aura par la reproductibilité se confirme.

Ces positions, certes tranchées, ne doivent pas pour autant faire oublier que la reproduction technique de l’art et sa médiatisation depuis le siècle dernier a permis une démocratisation de son accès et de sa réception par une grande partie des individus issus des différentes classes de la société. Indirectement, cette évolution confère aussi une publicité et une visibilité aux formes artistiques non conformistes. Internet, en tant que nouvel espace public, accentue l’accès aux différentes formes artistiques, commerciales ou underground. Si la valeur de la musique relève en premier lieu de l’art, la valeur du produit culturel (le support) est avant tout économique. La musique enregistrée est dans bien des cas à la fois expression artistique et produit de consommation, même si objectivement certaines productions musicales répondent plus à un cahier des charges qu’elles n’incarnent une création « authentique » bouleversant l’uniformisation de la musique par les industries du disque. C’est avec ces paradoxes bien contemporains que la musique enregistrée se présente comme une hybridation entre art et bien de consommation.

Rareté contre ubiquité à l’ère numérique

Benjamin nous dit qu’une des conséquences de la reproduction technique est l’ubiquité de l’objet d’art, c’est-à-dire qu’on peut retrouver cet objet à plusieurs endroits en même temps. En ce sens, l’ubiquité est à opposer à la rareté qu’est censé revêtir l’œuvre d’art. Alors que beaucoup de biens culturels audiovisuels deviennent immatériels, donc plus facilement exploitables à tout endroit et tout moment grâce aux réseaux de communication tels qu’Internet, les biens non-reproductibles deviennent rares, et détiennent ainsi une valeur économique, émotionnelle ou culturelle (ou les trois en même temps) que les biens reproductibles ne peuvent atteindre, car ils n’ont pas l’authenticité et l’unicité de l’œuvre.

Dans le domaine de la musique enregistrée [34], on peut estimer qu’il est techniquement possible de copier, télécharger ou réinterpréter tous les morceaux originaux qui figurent sur un enregistrement. Avec la technologie numérique, on peut même se dédouaner de l’objet (le support) pour accéder à son contenu. Le phénomène de rareté dans la musique enregistrée s’est ainsi accentué ces dernières années, car c’est justement de l’objet dont dépend la valeur du contenu. C’est ailleurs autour de cet objet, le plus souvent incarné par le disque vinyle, que se sont constituées les populations de collectionneurs et de mélomanes. Aujourd’hui, même si il s’agit d’une exception, il n’est pas rare de voir tel album des Rolling Stones vendu plusieurs centaines d’euros sur des sites de ventes en ligne tels que Ebay. On imagine mal pourtant voir les morceaux présents sur l’album vendus à un tel prix au format mp3, alors que l’on sait qu’il est certainement possible de les écouter sur un site en streaming. La notion de rareté dans la musique enregistrée prend tout son sens quand elle entretient un rapport avec l’objet. La collection de disques serait ainsi l’expression d’un fétichisme de la marchandise. Ce n’est pas tant le contenu qui compte, mais ce qu’il représente formellement et symboliquement. L’objet prime alors sur la matière musicale elle-même, c’est-à-dire le son.

Doit-on pour autant avancer l’idée que l’on assiste, une fois libéré de l’objet, à un retour à la racine même de l’écoute musicale grâce à la dématérialisation des supports d’écoute ? A regarder de plus près, on aperçoit que cet objet (le disque) s’est substitué à un autre, l’ordinateur. L’ordinateur, dans son fondement, a pour but de centraliser le maximum de tâches possibles et réalisables par l’être humain. C’est en cela que l’on parle d’un multimédia au sens stricte du terme. Rien d’étonnant alors de voir que le stockage et la lecture de musique soient prise en charge par les fonctionnalités de l’ordinateur. Les raisons de la dématérialisation des supports sont donc plus à trouver dans la volonté pratique de s’affranchir de tout objet physique, donc contraignant, pour le traitement des données informatiques.

La musique dématérialisée, une crise esthétique ?

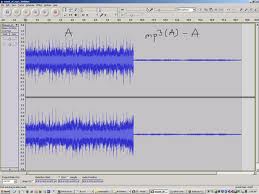

La numérisation de la musique entraîne nécessairement une compression du son d’origine qui peut altérer la nature de l’œuvre. D’un point de vue technique, cette compression est

Conclusion

Trop souvent, la crise traversée par le marché de la musique enregistrée est uniquement analysée d’un point de vue économique, qui tend à démontrer la perte accentuée de valeur au niveau du chiffre d’affaires du secteur. La clé de la relance de ce marché ne serait pas à trouver dans de nouvelles stratégies marketing visant un consommateur passif. Elle passerait avant tout par la prise en compte d’autres valeurs pour arriver ensuite à reconnecter l’offre à la demande. Parallèlement, on assiste au développement sans précédent de l’écoute de musique enregistrée. Tout le monde, aujourd’hui, écoute – ou plutôt entend – de la musique, car il existe autant de possibilités diverses de créer. Cette tendance à la banalisation de l’écoute s’accompagne de la dévaluation générale de la musique au profit de formes musicales (publicités, musique d’ambiance) qui s’inscrivent davantage dans une finalité communicationnelle et fonctionnelle.

Le numérique immatériel n’a fait qu’accentuer les débats sur la notion de valeur de la musique au 21ème siècle. Comme nous l’avons évoqué, il a tendance, pour des raisons pratiques, à sacrifier la qualité de la restitution sonore (profondeur et chaleur altérées). Il faut analyser cette tendance sous le prisme de la montée des usages numériques. Le système de valeurs et de légitimités attribuées à la musique s’ébranle avec la démocratisation de l’accès et de l’écoute. De plus, le rapport à la musique est désormais marqué par l’investissement personnel important des usagers à travers le phénomène de mise en commun via le réseau.

La crise que l’on attribue à la culture numérique est avant tout une crise du support, qui est centrale. La valeur de la musique n’en est pas diminuée pour autant, car cette culture numérique induit des nouveaux rapports, de nouvelles pratiques, et de nouveaux usages avec la montée des pratiques amateurs, et des logiques communautaires observées sur les réseaux sociaux du Web. Parce qu’ils ont largement épousé la culture gratuite avec Internet, cette posture active des usagers à l’égard de la musique répond à leur aspiration profonde de connaissances, de partages et de découvertes, ce qui n’est pas sans soulever des défis culturels, sociologiques, économiques et politiques inédits. De plus, les possibilités induites par Internet et le tout numérique offrent autant de nouveaux territoires d’expressions musicales libérées des carcans physiques des industries culturelles (production, réalisation, distribution, promotion).

L’inertie de l’industrie du disque, causée par son refus de reconnaître une évolution dans la façon de consommer de la musique, est à l’origine de dommages substantiels à l’encontre de la démarche artistique, et crée en conséquence une situation où seuls les artistes « commerciaux » jouissent d’une visibilité accrue, voire hégémonique sur le monde de la musique enregistrée, au détriment de la diversité potentielle. À force de se polariser exclusivement autour des stratégies marketing et des objectifs financiers, l’industrie du disque a perdu de vue ceux qui sont à la base de ce système. Elle ne parle que rarement des effets indirects de telles politiques sur les artistes, et encore moins sur la façon dont la musique elle-même pourrait en souffrir. Dans cette perspective, il semble évident que c’est ne pas tant aux acteurs et aux adeptes de la culture numérique gratuite, ainsi qu’aux artistes et aux musiciens, de s’adapter aux discours souvent rétrogrades et protectionnistes des industriels de la filière du disque et des pouvoirs publics, mais plutôt à ces derniers de répondre aux nouvelles exigences associées aux usages numériques.

Notes

[1] CAVE Françoise, COTTEN Christian, Investigation préliminaire d’une modification volontaire de l’environnement sonore et social. L’exemple du « walkman », rapport de recherche, Ministère de l’environnement, Paris, 1984 ; GREEN Anne-Marie, « Les usages sociaux du walkman dans le quotidien urbain » in Sociétés, n° 85, 2004.[40] Source : Les valeurs de la musique : valeurs sociale, esthétique et économique. Rapport de l’observatoire des usages numériques culturels.

Extraits d’un mémoire en M2 recherche en information-communication, soutenu à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense en juillet 2011. Texte adapté pour publication par David Buxton.

AUPETIT Florent, « La musique enregistrée à l’heure du numérique », Articles [En ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2013, mis en ligne le 6 janvier 2013. URL : http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/la-musique-enregistree-a-lheure-du-numerique-florent-aupetit/

Etudiant

Master 2 recherche « Industries culturelles et environnement numérique »,

Département Information-Communication, Université Paris Ouest Nanterre La Défense