Composer avec les stations audionumériques (DAW) – Jean-Baptiste FAVORY

Il est indéniable que les DAW d’aujourd’hui sont de formidables outils de création, et aucun de leurs utilisateurs actuels, même celui ayant connu la période du « tout analogique », ne regrette la bande magnétique et son lot de contraintes physiques et économiques. Mais il convient d’avoir toujours à l’esprit que ces outils n’informent que sur des placements visuels de signifiants du son, et très peu sur le rendu final auditif de celui-ci. Les anciennes notions musicales d’orchestration, de pauses et d’espace sonore ne doivent pas être oubliées, et c’est bien la simple notion d’écoute qui doit être replacée au centre des préoccupations en matière de composition.

Contenu

Les DAW

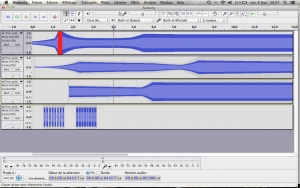

Les DAW (Digital Audio Workstations) sont des logiciels qui permettent, à l’aide d’un ordinateur, d’enregistrer, de composer, et même de finaliser le mixage d’une composition musicale. Apparus à la fin des années 1980, conjointement à la montée en puissance de l’ordinateur personnel et de l’apparition de processeurs de plus en plus rapides, ils remplacèrent très vite les encombrantes et coûteuses machines analogiques.

C’est, en effet, un contrôle infiniment plus précis sur la matière sonore qui devint tout à coup possible, rendant immédiatement disponible et visible sur une timeline (ligne temporelle visible à l’écran) l’ensemble des pistes de la session d’enregistrement autrefois couchées sur bande magnétique. Beaucoup plus économiques qu’un magnétophone multipistes analogique, et beaucoup plus souple (puisque permettant le couper-coller de fichiers sans altération de la qualité sonore), les DAW équipèrent très rapidement l’ensemble des studios professionnels, ainsi que par la suite nombre de compositeurs disposés à investir dans un système « tout-en-un », qui remplacerait l’encombrant studio d’antan.

L’apport productif

Avec pour seule limitation la puissance de l’ordinateur hôte, le nombre de pistes disponibles devint pratiquement illimité. Il est remarquable que, dans les années 1960, les Beatles aient réussi à enregistrer l’essentiel de leurs albums sur 4 pistes (à part les deux derniers sur 8 pistes), en développant des trésors d’inventivité dans les orchestrations, afin de placer plusieurs dizaines d’instruments sur le peu de pistes alors disponibles (mixdown) [1]. Alors qu’en 1980 une machine à 24 pistes pouvait coûter des centaines de milliers d’euros, on trouve aujourd’hui des DAW les remplaçant avantageusement pour moins de 500 €. Avec les processeurs puissants d’aujourd’hui, le nombre de pistes n’est en fait plus un critère, et c’est finalement la qualité intrinsèque des enregistrements, ainsi que la qualité des orchestrations qui font encore et toujours la différence. Le studio professionnel d’aujourd’hui n’est pas nécessairement celui qui possède la console la plus récente, c’est surtout celui qui possède la meilleure acoustique, le meilleur accueil, et une superficie confortable.

La fonction « humaniser »

Un calage ultra-précis des sons est désormais possible, grâce à une puissante fonction de zoom permettant de couper dans la matière sonore à la milliseconde près. Cependant, cette possibilité de perfection dans l’édition des sons

Ironiquement, et comme pour répondre à ce problème (la perfection antimusicale), les concepteurs des DAW ont très vite créé la fonction « humaniser » qui, après analyse d’un rythme programmé, opère des microdécalages temporels afin de copier les imperfections humaines… Deux logiques s’affrontent donc lors de l’utilisation des DAW : la logique de la perfection technique, et celle de la musique, qui n’a bien sur rien à voir avec cette perfection.

Orphée ?

Rappelons ici le fameux mythe d’Orphée, le musicien préféré des Dieux qui, en voulant ramener son Eurydice à la vie, se retourne et la regarde malgré l’interdiction des Dieux d’observer sa bien-aimée avant son retour des enfers… Orphée regarde Eurydice, et la musique se meurt ? Quels effets engendre la visualisation des sons enregistrés sur notre écoute ? Voir la musique, n’est-ce pas aussi accepter de se laisser influencer par sa représentation virtuelle à l’écran ? Il est certain qu’il ne s’agit là que d’une représentation, et pas de la chose en elle-même ; la timeline n’est qu’un modèle de la réalité, qu’il ne faudrait pas confondre avec la réalité même.

En croyant regarder une véritable partition sonore de ce qui serait la musique, on en vient à remarquer visuellement des trous, des vides qui ne demandent qu’à être comblés. Et si l’on n’y prend garde, la tentation de perfectionner ce qui visuellement choque un peu l’œil, est grande. Cette volonté de vouloir remplir au maximum la composition est renforcée par une disponibilité totale de la « banque sonore » disponible sur le disque dur. C’est une facilité qui empêche de poser les vrais questions : « quelque chose ne va pas dans l’orchestration, et plutôt que de rajouter un son pour masquer mon incompétence, je devrais réfléchir à modifier ce qui existe déjà et qui ne fonctionne pas ». S’il est vrai que cette tendance pouvait déjà exister avant l’ère de l’enregistrement, au niveau même de l’écriture d’une partition, il semble tout de même que cette attitude soit renforcée par l’aisance déconcertante avec laquelle on peut « remplir les trous » lorsque l’on travaille sur une DAW.

La perfection visuelle n’entraîne pas du tout une perfection musicale, car considérer le signifiant (la représentation du son à l’écran) indépendamment du signifié (le son perçu), c’est opérer un décrochage entre l’écriture et la perception, prendre la représentation d’une chose pour la chose en elle-même [2].

Mixage hors temps

La timeline est une représentation visuelle du temps, c’est du moins ce que l’on veut nous faire croire, car il ne s’agit aucunement d’un temps musical. En effet, en sachant qu’il peut toujours retoucher son jeu instrumental après-coup, le musicien en séance de studio aura tendance à enregistrer par bribes, ré-enregistrant les prises maladroites, en sachant que l’ingénieur du son, élevé au rang de magicien en chef, peut par la suite agir sur le timbre, la hauteur, l’intensité et même sur la vitesse d’exécution de ses interprétations.

C’est pourtant d’une certaine prise de risque dont a besoin la musique pour rester « vivante », et un moment de grâce enregistré sans retouche, même avec quelques erreurs, donnera toujours un résultat meilleur qu’un laborieux travail en postproduction, où l’on aura découpé mille fois dans le flux musical. L’illusion de continuité visuelle sur la timeline abuse parfois l’oreille, mais là encore, les producteurs considèrent qu’il est plus économique de réduire le temps d’enregistrement en studio, quitte à retoucher par la suite les prises maladroites plutôt que de prendre du temps pour les réenregistrer correctement. Pourtant, tous les ingénieurs du son vous diront que rien ne remplace un bon musicien, capable d’enregistrer en une seule prise.

Il est indéniable que les DAW d’aujourd’hui sont de formidables outils de création, et aucun de leurs utilisateurs actuels, même celui ayant connu la période du « tout analogique », ne regrette la bande magnétique et son lot de contraintes physiques et économiques. Mais les nombreux avantages apportés à la production et à la création ne doivent pas occulter les effets nocifs qu’elles peuvent aussi engendrer sur la composition de la musique. Il est certain que l’on ne doit jamais oublier un principe physiologique très important et parfois méconnu : de nos cinq sens, c’est bien celui de la vision qui nous informe en premier lieu du monde extérieur et de nos actions éventuelles sur celui-ci. Il convient donc d’avoir toujours à l’esprit que ces outils n’informent que sur des placements visuels de signifiants du son, et très peu sur le rendu final auditif de celui-ci. Les anciennes notions musicales d’orchestration, de pauses et d’espace sonore ne doivent pas être oubliées, et c’est bien la simple notion d’écoute qui doit être replacée au centre des préoccupations en matière de composition.

[1] Lire à ce propos le passionnant livre de l’ingénieur du son des Beatles, Geoff Emerick, En studio avec les Beatles (Le Mot et le Reste, 2009, édition anglaise, 2006), où sont décrites avec une grande précision les techniques d’enregistrement et de mixage d’avant le numérique.

[2] Dans Le compositeur, son oreille et ses machines à écrire (Vrin, 2013), le compositeur et philosophe Fabien Lévy parle d’une « perte de sens musical lorsqu’il y a un décrochage entre le jeu d’écritures et sa perception musicale » (p. 170).

Lire aussi dans la Web-revue, sur les stations audionumériques : David Buxton, La musique des séries télévisées : de l’underscore au sound design.

Lire les autres articles de Jean-Baptiste Favory

Jean-Baptiste Favory est musicien et compositeur de musique électroacoutique. Il a également composé pour des documentaires et des pièces de théâtre. Derniers disques parus : Unisono (Entr’acte, 2010) ; Big Endings (Entr’acte 2009) ; Des sphères (Monotype, 2008). site perso : http://eljibi.free.fr/

J’ai lu ton article sur les DAW et leur visibilité. Tu as tout à fait raison. Mais à mon avis, le problème est exactement le même avec les partitions en écriture classique. Si tu écris un son prolongé sur une partie de hautbois ou une partie de harpe, l’écriture en solfège sera la même (donc l’impression visuelle à la lecture), mais le résultat sonore sera complètement différent.

Je me souviens d’une séance au cours de Bâle, avec Boulez (début années 60). Il avait été membre d’un jury international, et nous avions suivi par intérêt musical les partitions présentées et les résultats du jury. À notre question : « Pourquoi c’est un tel qui a reçu le prix à l’unanimité du jury ? », Boulez nous avait répondu avec un grand éclat de rire : « Bah… Il a obtenu l’unanimité du jury parce que c’était la partition la plus noire !!! »

Et effectivement, il s’agissait d’une de ces partitions de la « nouvelle complexité », pratiquement indéchiffrable parce que couverte et « remplie » jusqu’à la noirceur la plus intensive, par accumulation de signes de toutes natures. Un « remplissage » de même nature que celui que tu dénonces sur les DAW. Et j’entends encore Milhaud me disant, en entourant du doigt certaines zones d’une partition d’orchestre encore un peu nue : « Il faudrait me remplir un peu tout cela… ».

Ce réflexe n’est pas obligatoirement négatif. C’est une manière de tester ou de mettre à l’épreuve une sorte de fainéantise (ou de négligence, ou de « laisser-aller ») qui est assez naturelle pour tout le monde, et notamment lorsqu’on est jeune.

C’est ce réflexe qui a probablement guidé Boulez dans la réécriture de certaines parties de son incontournable chef d’œuvre : « Pli selon pli ». J’avais entendu cette œuvre à l’époque de sa création, dans une version où le « Don » (la première pièce de cet ouvrage) était simplement pour piano et voix ; la « Première improvisation » était pour un petit groupe de percussions et voix ; la « Deuxième » et « Troisième improvisation » et le « Tombeau » atteignaient des formations de plus en plus larges, et étaient probablement sous la forme dans laquelle ils nous sont restés aujourd’hui. Nous avions parlé de cette œuvre avec Boulez. Il nous avait informés de son intention de réviser le « Don » et la « Première improvisation », pour tenter de les complexifier, de les rendre plus riches, plus denses dans leur écriture. C’est ce qu’il a fait par la suite.

Et effectivement, la richesse, la densité de l’œuvre s’en est trouvée confirmée. Mais personnellement, j’ai beaucoup regretté la première version ! Car elle suivait une ligne dynamique en progression constante, commençant avec le« Don » dans sa forme la plus simple, la plus « nue », et progressant, de partie en partie, jusqu’à cet extraordinaire tutti d’orchestre qu’est le « Tombeau » final !

Tout cela gravite autour du vieux débat entre la « complexité » (une valeur qui est réelle, concrète, hautement placée) et la « complication » (une valeur trop superficielle le plus souvent mal contrôlée, mal maîtrisée). Je reproche à certains défenseurs de la « nouvelle complexité » d’avoir été des défenseurs de la « nouvelle complication »… C’est un problème que l’on peut trouver dans de nombreuses activités artistiques : dans l’écriture littéraire ; dans l’écriture ou la réalisation musicale ; dans la conception d’un tableau… ou même dans la solution d’un problème mathématique… On y trouve les solutions qualifiées d’« élégantes », et les solutions qualifiées de « compliquées ».

Jean-Claude Eloy