Actualités des industries culturelles et numériques #23, septembre 2014

La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et créatives du côté des professionnels de la publicité et du marketing, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation technologique constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.

Interdit à la reproduction payante

Contenu

La montée en puissance des bases de données, et la mort de la politique

En 1965, la police new-yorkaise a pu louer de la Sperry Rand Corporation un « jouet » sous la forme d’un ordinateur dernier cri coûtant 500 000 $ (3,5 millions $ aujourd’hui) ; ce, afin de traquer, exceptionnellement, des voitures volées (l’opération dite « Corral ») à partir d’une base de données de 110 000 voitures volées ou appartenant à des voleurs condamnés. Tout cela semble vieillot aujourd’hui, maintenant que les ordinateurs personnels sont omniprésents, prolongés par des caméras de surveillance, et des pisteurs GPS, sans parler de l’accumulation de données personnelles par des sociétés privées à des fins mercantiles, et auxquelles l’État a un accès relativement facile à des fins politiques (l’affaire Snowden, 2013). Un cadre exécutif de Ford, un dénommé John Farley, a opiné en 2014 : « on connaît tous ceux qui sont en infraction, on sait quand vous le faites. On a le système GPS dans votre voiture, donc on sait ce que vous faites, mais on ne fournit pas ces données à personne ». Propos que le pauvre M. Farley, d’une jugeote manifestement limitée, a dû retirer. En 2014, justement, plus personne un rien sensée ne pourrait croire un instant à ce genre de discours.

C’est à partir de là qu’intervient la mouche du coche contre la « révolution numérique », Evgeny Morozov, dans un article publié dans The Observer (London), 20 juillet, 2014. D’aucuns jugent ses arguments excessifs, mais ceux-ci suscitent le débat et sont exempts de complaisance. Selon Morozov, on n’est qu’au début du changement ; les possibilités de surveillance de l’individu vont inévitablement s’accroître. Tout commence avec la voiture smart, qui couplée de routes également smart devraient faciliter le contrôle de la circulation en temps réel (non seulement la sanction avant le passage à l’acte de voleurs et de conducteurs en état d’ivresse, mais la redirection des véhicules à des vitesses rationalisées afin de fluidifier le trafic) ; plusieurs logiciels œuvrant dans ce sens sont en développement. La voiture est vue comme la technologie maîtresse dans la transformation numérique à venir. Pourquoi s’arrêter là ? Grâce à des capteurs numériques généralisées, et à la connectivité à l’Internet qui s’ensuit, tout devient possible. Le Safeguard Germ Alarm (alerte aux bactéries), développé par Proctor & Gamble, est déjà utilisé dans certaines toilettes publiques aux Philippines où des capteurs surveillent des portes et déclenchent une alarme lors de la sortie des cabines qui ne s’arrête que lorsqu’on active un dispensaire de savon smart.

L’exemple peut sembler anecdotique, mais Google entend bien développer son système d’opération Androïd dans ce sens : des voitures smart, des lunettes smart, des montres smart, des frigos smart, des lits smart, des poubelles smart, des couverts smart, bref, la smartification de tous les objets de la Terre, dessinée à faire fantasmer le consommateur du futur, mais aussi à contrôler les comportements. Comme avec les applications existantes, on a affaire à deux niveaux de réalité : celui des données primaires plus ou moins utiles (des informations nutritionnelles, des alertes de santé, etc.) consciemment « consommées » par l’individu ; et celui des métadonnées (des informations sur l’usage dans la durée, croisées avec d’autres informations, sur les plans individuel et social) exploitées par des organisations privées et étatiques. Inévitablement, la question se posera : si ces applications nous rendront la vie plus rationnelle, plus efficace, pourquoi se fier aux approches non empiriques de la régulation, en d’autres termes aux débats politiques ? Pourquoi faire passer des lois quand on a des capteurs numériques, et des mécanismes de feedback (auto-correction) ?

Cette nouvelle conception de la gouvernance s’appelle « la régulation algorithmique » ; selon Morozov, c’est le programme politique de la Silicon Valley. Dans un essai récent, Tim O’Reilly, fondateur du groupe O’Reilly Media, éditeur, et défenseur historique de l’« open source », soutient les vertus de la régulation algorithmique, qui se concrétise dans les filtres antispam s’améliorant constamment grâce aux corrections automatiques des utilisateurs (feedback). O’Reilly (voir son site ici) tire des leçons générales de cet exemple, présenté comme une conséquence directe de la « révolution numérique ». Mais pour Morozov, tout cela ne fait que reprendre l’ancienne discipline de la cybernétique (« la science du contrôle »), fondée sur la possibilité d’auto-correction infinie, a partir du concept d’homéostat, ou ce que le psychologue britannique Ross Ashby a appelé « l’ultra-stabilité » au début des années 1950, un système en équilibre grâce à sa capacité à corriger ses défauts. Morozov aurait pu également faire référence ici à Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique, et à son désir d’en tirer une philosophie de la gestion rationnelle de la société mobilisant hommes et machines « intelligentes ».

Pour Morozov, il s’agit-là de ce qu’il appelle le « solutionnisme », l’idée que les problèmes de société puissent se traiter par des capteurs intelligents, des applications et des boucles de feedback, le tout produit par des start ups réalisant l’esprit entrepreneurial nécessaire. Appliquons le principe de la régulation algorithmique à l’idée de la sécurité sociale, de plus en plus menacée par des déficits chroniques. Peut-on soustraire les droits égalitaires du système actuel, et son financement collectif, des données personnelles sur le style de vie de chacun, plus ou moins sain ou pathogène ? Est-ce que le projet de « régulation algorithmique » est politiquement viable, et si oui, dans quelles conditions ? En 2013, un rapport cosigné par le conseil de Westminster (Londres) et un think tank privé a proposé de relier les demandes faites pour des allocations de logement municipales aux visites effectuées au gym, en utilisant des smartcards. Les possibilités offertes par des technologies de dépistage sont au cœur de l’argument d’O’Reilly : « La publicité s’est avérée le modèle économique indigène de l’internet. Je pense que l’assurance va être le modèle économique de l’Internet des choses ». En juin 2014, Microsoft a signé un accord avec l’American Family Assurance, le huitième assureur des logements aux États-Unis, afin que les deux financent des start ups proposant d’installer des capteurs dans les maisons et les voitures dans une stratégie de « protection proactive », qui se traduira par des baisses de cotisations pour les « bons clients ». Un rapport d’un autre think tank britannique, 2020health, en mai 2014, a proposé des ristournes d’impôts : « Nous proposons un paiement par résultats, une récompense financière pour ceux qui deviennent partenaires actifs dans leur état de santé, où si vous maintenez vos niveaux de sucre dans le sang à un niveau bas, si vous ne fumez pas, si vous réussissez à ne pas grossir, si vous payez vous-même des soins préventifs, alors il y aura un remboursement d’impôts ou une prime annuelle ».

Ce qui est présupposé ici, c’est l’idée que ceux en mauvaise santé (écart de la norme, mesurable) soient non seulement un fardeau pour la société,

Source : Evgeny Morozov, « The rise of data and the death of politics », « The Observer » (Grande Bretagne), 20 juillet 2014.

Pour une autre discussion de Morozov, voir « Actualités 11 », juillet-août 2013.

Un article important (et complémentaire) de Morozov, « De l’utopie numérique au choc social » est sorti dans Le Monde diplomatique, no. 725, août 2014

Lire aussi par Morozov dans Le Monde diplomatique, « Un robot a volé mon Pulitzer » (septembre 2012).

Ajouté le 8 fév. 2015 : entretien passionnant en anglais avec Morozov, « Socialize the Data Centres !« , in New Left Review, 91, jan-fév 2015.

Tim O’Reilly, « The Internet of Things and Humans ».

La dystopie dont parle Morozov n’est pas pour l’avenir, elle frappe déjà à la porte. À l’université, qui existe de moins en moins comme lieu de débat et de critique sociale, on vit déjà l’alignement au marché à travers la généralisation de la recherche par projets fléchés (qui relèvent de l’expertise positiviste), la réorganisation en « machins » pour améliorer la « performance » dans des absurdes classements internationaux (où ce sont toujours les Américains qui gagnent), et le financement conditionné par des indicateurs chiffrés (partenariats avec le secteur privé, insertion professionnelle, cours numériques disponibles en ligne, etc.). Bref, la gouvernance par la mesure, déjà aliénante, et qui n’est qu’à ses débuts.

Reste une question qui resurgit chaque fois que je lis Morozov. La force de sa critique ne fait aucun doute, mais d’où parle-t-il ? La cible n’est pas convenue – les partisans de l’open data – et il faut savoir gré à lui pour cela ; le danger pour la démocratie viendrait des capitalistes new age dans la tradition californienne, où le néolibéralisme, marqué par la pensée libertaire, a historiquement assimilé la contre-culture des années 1960. Tim O’Reilly, qui a grandi à San Francisco, n’est pas une exception ; manifestement influencé par McLuhan et par le mystique catholique Teilhard de Chardin, il croit que l’Internet deviendra une espèce de « cerveau mondial », le système nerveux de la Terre.

À un moment, en passant, Morozov fait référence aux « critiques de gauche de l’État providence – notamment Michel Foucault – [qui] avaient raison de mettre en question ses tendances disciplinaires ». Ailleurs, il reconnaît que « même les gouvernements de gauche n’ont qu’un espace limité pour des manœuvres fiscaux, car les dépenses discrétionnaires requises pour moderniser l’État providence ne seraient jamais approuvées par des marchés financiers globaux. Et c’est les agences de notations et les marchés d’obligations – pas les électeurs – qui décident de nos jours ». La référence favorable à Michel Foucault semble situer Morozov dans le courant des « critiques de gauche de l’État providence ». Mais à quoi pourrait ressembler une « critique de gauche » de l’État providence lui-même (et non simplement la bureaucratisation de celui-ci) ? Comme Foucault, Morozov est hostile au socialisme traditionnel (il a grandi dans la Biélorussie, pays autoritaire qui a gardé beaucoup de traits de l’économie soviétique, même après la chute de cette dernière), et dans son livre To save everything, click here [1], il assimile les régimes communistes au « solutionnisme » technologique. Mais le côté « totalisant » de son discours (qui constate la domination écrasante des marchés sur les processus démocratiques), et le ton implacable relèvent bien d’une critique classique du néolibéralisme. Pour cette raison, un intellectuel affilié à la tradition libérale « régulationniste » comme Tim Wu a traité Morozov de « réactionnaire ».

L’analyse par Foucault de l’État providence dans le séminaire Naissance de la biopolitique (1978-79), publié en 2004, est de toute évidence controversée. L’exposé du néolibéralisme, présenté comme une pensée qui accompagne une étape de capitalisme qualitativement différent, est d’une acuité remarquable, mais nulle part s’agit-il d’une critique de celui-ci. Au contraire, ce qui constitue l’objet de la critique, c’est plutôt le socialisme (même « démocratique »), qui est sommé à choisir entre gouvernementalité libérale et régime « hyperadministratif ». Si on peut parler ici d’une critique de « gauche », c’est par pur nominalisme. Comme le démontre Isabelle Garo (Foucault, Deleuze, Althusser & Marx, Demopolis, 2011, pp. 150-79), le contexte politique du séminaire de Foucault, c’est son rapprochement avec Michel Rocard et la CFDT (« la deuxième gauche »), et le constat des « effets pervers » de la Sécurité sociale, institution qui « augmente la dépendance », et qui est de toute façon en « déclin ». L’analyse est prolongée par l’ouvrage classique de son assistant et disciple François Éwald, L’État providence (Grasset, 1986), qui a théorisé la société « assurantialiste » décrite ci-dessus, et dont l’orientation néolibérale ne fait pas de doute. Il s’agit d’une critique qui prépare en somme le tournant « socio-libéral » des partis socialistes européens qui, au nom du réalisme économique, ont pratiquement capitulé aux forces du marché.

Contre tout cela, Geoffroy de Lagasnerie, venant de la « gauche libertaire », propose une défense subtile et stimulante de Foucault (La dernière leçon de Michel Foucault, Fayard, 2012) dans laquelle il nous invite à lire l’analyse de Foucault comme une « expérience dans la pensée » ouvrant à d’autres perspectives pour une approche radicale qu’à celle de la déploration impuissante pratiquée par les critiques du néolibéralisme, prisonniers eux aussi de l’économisme qu’ils décrient. Mais une analyse des rapports de force économiques propres au capitalisme financier brille par son absence dans l’argumentaire de de Lagasnerie. La référence de Morozov – qui semble penser plutôt à Surveillir et Punir – à Foucault fonctionne comme un point de tension touchant à la pensée « libertaire » elle-même, qui se présente comme une force d’émancipation et d’oppression en même temps ; le néolibéralisme de la Silicon Valley, qui n’a que faire des entraves sociales et morales à la libre entreprise, s’annonce « libertaire » (anti-raciste, anti-sexiste, anti-homophobe, favorable à l’immigration libre et à la légalisation du cannabis, et … pro-open data). Alors est-ce que la sortie du capitalisme passe par la voie des rapports « sociaux » ou des rapports « économiques » ? Par la réforme ou par la révolution ? Par une critique de l’État ou du capital ? Par l’analyse d’un système, ou des micro-pouvoirs partiels ?

Les deux évidemment, dans une synthèse qui sera difficile à faire dans la conjoncture actuelle ; toute pensée qui jouerait systématiquement un pôle contre l’autre serait non dialectique, et ne pourrait saisir la complexité d’un objet d’étude en sciences sociales. Car, en parlant de « totalité », il ne s’agit pas de cerner un système en bloc, mais de comprendre une logique (du capital) à l’œuvre partout, de manière contradictoire et avec des intensités différentes, non seulement dans une société donnée, mais dans un « système-monde ». Quelques phrases de Morozov dans un article publié dans Le Monde diplomatique (août 2014) semblent passer outre le faux choix entre changement partiel et total : « Pour concevoir l’information autrement, il faudrait commencer par l’extraire de la sphère économique. Peut-être en la considérant comme un « commun », notion chère à une certaine gauche radicale. Mais il serait auparavant fort utile de se demander pourquoi l’on accepte comme une évidence la marchandisation de l’information ».

L’article de Morozov vise explicitement un certain type de discours « critique » qui réalise l’alliance indue de culturalisme et de cognitivisme :

Critiquer la Silicon Valley revient à passer pour un technophobe, un benêt nostalgique du bon vieux temps d’avant l’iPhone. De même, toute critique politique et économique formulée à l’encontre du secteur des technologies de l’information et de ses liens avec l’idéologie est instantanément galvaudé en critique culturelle de la modernité. […] A cet égard, les lamentations incessantes de la culture engendrée par Twitter et les livres électroniques sont calamiteux. Au début du XXè siècle, le philosophe Walter Benjamin et le sociologue Siegfried Kracauer considéraient les problèmes posés par les nouveaux médias à travers un prisme socio-économique. Aujourd’hui, il faut se contenter des réflexions d’un Nicolas Carr, obsédé par les neurosciences, ou d’un Douglas Rushkoff, avec la critique biophysiologique de l’accélération. Quelle que soit la pertinence de leur contribution, leur mode d’analyse finit par découpler la technologie de l’économie.

[1] Traduction française qui vient de paraître : Pour tout résoudre, cliquez ici. L’aberration du solutionnisme technologique, éditions FYP, Limoges.

Hollywood abandonne les comédies

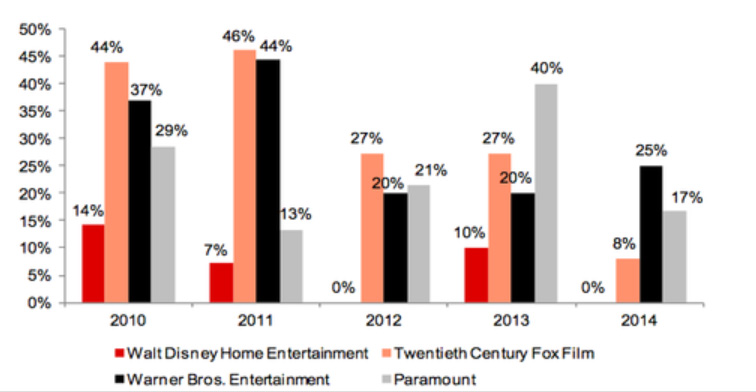

Les comédies comme pourcentage de l’ensemble de sorties, 2010-2014

Comme les graphiques ci-dessus et ci-dessous (SNL Kagan/Nomura Research) l’indiquent, la proportion de comédies dans l’ensemble des films hollywoodiens est en « déclin structurel ». La raison principale ? La mondialisation du marché, et l’importance grandissante des revenus provenant du box office en dehors des États-Unis. Alors que le marché américain est en baisse tendancielle, celui des pays émergents augmente, et explique la croissance globale de l’industrie. Des consommateurs non américains ont généré 70% des revenus globaux (35,9 milliards $) en 2013, par rapport à 63% en 2007.

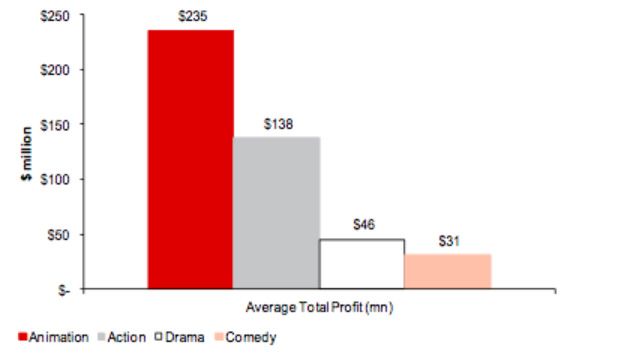

Bénéfices bruts par film (moyenne en millions $), 2004-2013

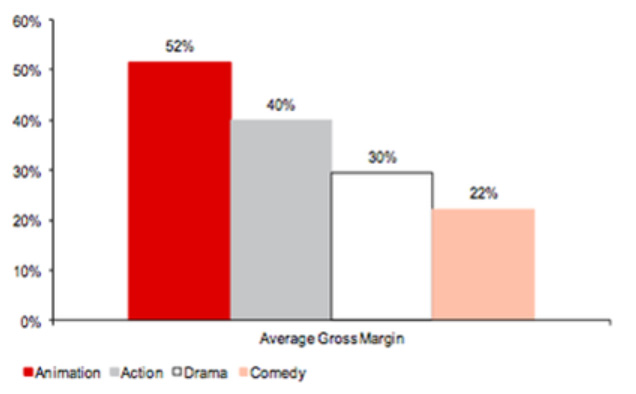

L’enthousiasme du monde entier pour les films d’action et les films animés américains s’étend moins à ses comédies. Alors que 25% des revenus générés aux États-Unis provenaient des comédies, ce pourcentage tombe à 10% en Chine, où les films d’action hollywoodiens ont pris 44% du marché l’année dernière (36% aux États-Unis). Dernièrement, Transformers a battu tous les records du box office en Chine. En conséquence, Fox a sensiblement réduit la production de comédies (44% des sorties en 2010, 8% cette année) ; Disney ne prévoit aucune sortie de comédie cette année. Car la consommation de comédies en DVD sur le marché américain est aussi en baisse.

Marge moyenne de bénéfices bruts par film, 2004-2013

Source : « Hollywood is giving up on comedy » (John McDuling), « The Atlantic », juillet 2014.

Lire les autres articles de la rubrique

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication

Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)