L’Industrie musicale à l’ère numérique : redistribution et redéfinition des rôles – Solène BOYER

La crise qui secoue la filière phonographique est à appréhender avec différents niveaux d’analyse. D’un point de vue économique, il est impossible de nier la chute vertigineuse des ventes de la musique enregistrée sur les dix dernières années.

Contenu

Le rapport 2011 de l’IFPI indique une baisse de 31% de la valeur globale de l’industrie de la musique enregistrée entre 2004 et 2010 [1]. L’Observatoire de la Musique indique une valeur de 1953,4 millions d’euros pour le marché global consolidé de la musique enregistrée en France en 2003 contre 792,7 millions d’euros en 2010 et un volume de 134,3 millions d’unités physiques en 2003 contre 57,3 en 2010, auquel il convient d’ajouter les 45,3 millions d’unités issues du marché numérique [2]. La forte progression du marché numérique se doit d’être prise en compte dans toute analyse des statistiques sur l’état de l’industrie musicale mais cette progression est encore loin de compenser les pertes provoquées par la chute des ventes physiques.

Pourquoi faut-il relativiser la crise de l’industrie musicale ?

Le discours dominant sur la crise de l’industrie musicale, largement diffusé par les médias de masse, ne concerne en réalité que la crise du disque. Il vise à présenter la chute des ventes comme l’unique cause du déclin de toute la filière et fait généralement l’amalgame entre une tendance à la décentralisation des revenus de l’industrie et les nouvelles pratiques de consommation peu tournées vers l’achat de disque physique. La chute des ventes de la musique enregistrée trouverait sa cause dans l’apparition des réseaux peer-to-peer, du téléchargement illégal et plus largement dans l’accès, facilité par les TICE, à la musique sans contrepartie marchande.

Les théories autour de la question sont nombreuses mais on y distingue principalement deux courants en opposition radicale. Patrick Waelbroeck, économiste à Telecom ParisTech, qui étudie dans le cadre de ses recherches actuelles le piratage en ligne et les industries culturelles, expose très bien cette dichotomie : « Pour certains, les réseaux P2P représentent une nouvelle forme de piraterie, c’est-à-dire de vol. Les pirates, en téléchargeant des fichiers MP3, réduiraient leur consommation de musique légale, menaçant les revenus des différents acteurs de l’industrie (producteurs, artistes, etc.). Pour d’autres, les réseaux P2P donnent accès à de nouveaux mondes musicaux, que les internautes ont ainsi le loisir d’explorer. Ces « explorateurs » y découvriraient de nouveaux artistes, de nouveaux genres musicaux, et achèteraient plus de Compact Discs qu’auparavant. » [3]

Tout discours visant à présenter le piratage comme l’unique cause de la « crise » de la filière musicale apparaît donc comme trop réducteur. Il est indispensable de prendre en considération les discours visant à présenter les nouvelles pratiques de consommation et la multiplication des possibilités d’accès aux œuvres musicales via les nouvelles technologies, comme un vecteur favorisant l’intérêt du public pour ces biens culturels et donc participant à son dynamisme économique et social.

D’autre part, l’idée de crise de l’industrie musicale est quelque peu mise à mal par les chiffres records affichés par le BMI (Broadcast Music Inc), la MCPS-PRS Alliance [4] et la Sacem. En effet, depuis 24 ans le BMI n’a jamais présenté de revenus en baisse, et en 2008 il a atteint les 900 millions de dollars collectés, soit une hausse de 7,2% par rapport à 2007. De même pour la MCPS-PRS Alliance, qui progresse de 392 millions de livres sterling en 1997 à 562 millions en 2007. Pour la Sacem, le montant des droits collectés passe de 541 millions d’euros en 1998 à 759 millions en 2007 [5]. Il est important de comprendre ici que ces revenus sont liés aux licences d’exploitation des œuvres, c’est-à-dire aux revenus générés par la gestion des droits d’auteur (l’édition). La multiplication des canaux de diffusion (chaînes satellites, sites internet, blogs, radios, webradios, téléphones portables…) correspond à une multiplication des possibilités de diffusion et d’exploitation d’œuvres musicales et génère ainsi de nouvelles possibilités de revenus. L’édition représente, en effet, les droits d’exploitation de l’œuvre, cédés en partie par l’artiste à son éditeur dans l’objectif qu’il trouve de multiples contrats pour la diffuser.

Les découvertes technologiques n’ont jamais cessé de bousculer la structure de cette industrie. Que ce soit l’apparition du disque qui toucha de plein fouet les éditeurs de partitions au début du XXème siècle ou la cassette, à la fin des années 1970, qui permit l’enregistrement amateur, ou le CD et le sampler dans les années 1980, toutes ces technologies ont eu une influence forte sur l’industrie phonographique. Mais à chaque fois, l’intégration progressive des pratiques dans les processus de production, de diffusion et de consommation a renforcé d’un côté, l’attractivité du secteur et de l’autre, son développement et sa croissance. Le déclin de l’industrie musicale peut donc largement être nuancé. Les pertes effectives provoquées par la diminution des ventes de disques étant en partie compensées par la diversification des revenus due à la multiplication des canaux de diffusion, et plus largement par l’hybridation des formes de médiation. L’histoire de la filière phonographique nous apprend d’ailleurs que ce secteur n’en est pas à son premier bouleversement, que ce soit sur le plan social, économique ou technologique, les trois étant de toute façon intrinsèquement liés. Le terme de « crise de la musique » peut donc apparaître comme un certain abus de langage, trop souvent utilisé par les médias ou par les grandes multinationales, qui font vite l’amalgame entre diminution des chiffres d’affaires et mutation d’une industrie en quête de nouveaux modèles. L’alarmisme autour de la question dans les médias soulève aussi la question des liens privilégiés qu’ils entretiennent avec les majors et des intérêts qu’ils tentent de protéger. Nous verrons plus loin que ce que l’on qualifie de « crise » de la musique peut aussi être considéré comme une redéfinition de nos rapports à la musique et notamment de nos rapports à la propriété intellectuelle.

La « révolution numérique » au service de l’ubiquité musicale

La mutation de la filière musicale depuis le début des années 2000 est indissociable des innovations technologiques apparues dans cette même période. Il convient donc de se pencher sur les implications du numérique dans nos rapports aux industries culturelles et plus largement dans nos rapports à l’œuvre. Le constat de ce que l’on pourrait appeler « le virage numérique » ne se suffira pas en lui-même, il faut y ajouter la complexe articulation entre les façons de concevoir des changements technologiques, et le fait que ceux-ci se poursuivent dans le temps. A cet égard, il convient de préciser que les innovations numériques ne sont pas apparues pour la première fois dans les années 2000, pour preuve le premier sampler numérique a été commercialisé en 1979. Mais la combinaison des technologies numériques et de l’apparition d’internet ouvre la voie à une mutation profonde qu’il conviendra de définir.

Avant de se pencher sur les conséquences socio-économiques engendrées par l’intégration progressive des nouvelles technologies dans l’industrie et dans les pratiques culturelles, il convient donc de revenir sur la notion même de « révolution numérique ». « Il est particulièrement difficile de situer ce qui relève de l’innovation radicale ou de la continuité, notamment parce que les technologies, les représentations et les usages du numérique évoluent sans cesse et à très grande vitesse, ce qui conduit la plupart des théoriciens à adopter un regard tantôt moderne, tantôt postmoderne, au sujet du virage numérique, sans que les arguments d’un camp réduisent à néant ceux de l’autre camp et réciproquement. » [6]

A travers ce constat, Philippe Le Guern met en exergue les difficultés qui englobent toutes réflexions introduisant la notion de « révolution technologique » et, en ce qui nous concerne ici, de « révolution numérique ». Au-delà de la spécificité technique, on se retrouve face à un ensemble de représentations et de pratiques. Nous nous inscrivons donc dans une approche non déterministe dans laquelle les technologies numériques ne représentent pas un système indépendant de la dimension sociale, mais plutôt un système fait d’imbrication d’usages et d’idéologies et rejoignons ainsi Bernard Miège lorsqu’il dit : « […] les mouvements de la technique, pour une grande part, sont de nature sociale et directement en rapport avec des évolutions de sociétés » [7].

Les sociétés « musicalisées » : l’évolution des pratiques culturelles

L’arrivée des technologies numériques a intensifié la transformation de l’industrie musicale, et a eu une influence forte sur les pratiques culturelles liées à ce secteur. La dimension technique n’est pas la seule explication à l’évolution des usages et des pratiques, mais elle détient toutefois un rôle déterminant dans les représentations des différents acteurs de la filière (artistes, maisons de disques, labels et nouveaux acteurs).

Selon le sociologue Pierre-Michel Menger :

« L’essor des technologies de numérisation des œuvres a une quadruple conséquence :

– faciliter considérablement la diffusion des biens, en les dématérialisant ;

– élargir l’accès à une quantité potentiellement infinie d’œuvres du monde entier ;

– crédibiliser des scénarios de gratuité de l’accès aux biens culturels ;

– transformer la notion même d’œuvre, dès lors que la numérisation et l’interactivité des flux d’échanges en réseau permettent de s’approprier les contenus numérisés, de les décomposer en unités élémentaires, et de les soumettre à des procédures de transformation sans limites (par manipulation, hybridation, recomposition, ré-élaboration, etc.) » [8].

Des extraits des entretiens réalisés dans le cadre de mes recherches viendront appuyer ces différents points. Nous observons que les personnes interrogées arrivent d’elles-mêmes à ces constats en les opposant aux pratiques moins récentes, et en marquant ainsi la rupture entre l’époque non digitale et l’époque actuelle.

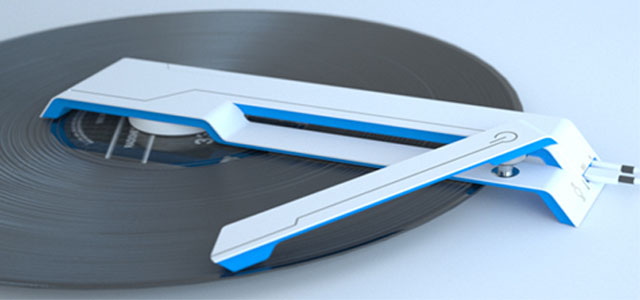

La dématérialisation des supports est une des premières conséquences de l’arrivée du numérique. L’œuvre devient immatérielle et le fétichisme de l’objet physique perd petit à petit de son sens. La nature même des comportements d’attachement est dès lors remise en cause, car le sentiment de propriété est modifié par ces nouvelles habitudes de consommation. En effet, l’achat d’un CD physique dans une enseigne type Fnac ne recouvre pas la même dimension sociale et cognitive que l’achat d’un album au format MP3 sur iTunes Store. De plus, la dématérialisation des œuvres musicales tendant à en faciliter la diffusion et le partage va, de ce fait, amplement transformer les habitudes et les pratiques des consommateurs. Sur le plan macro économique, cela va induire une restructuration de toute la chaîne de distribution et permettra l’émergence de nouveaux acteurs.

L’accès à un nombre quasi illimité d’œuvres musicales génère là aussi un bouleversement des pratiques de consommation. Les différentes personnes interrogées dans le cadre de mon travail de recherche arrivent d’elles-mêmes à ce constat en l’opposant aux pratiques de consommation des œuvres musicales d’avant l’apparition d’Internet. « Les gens, ils ont accès à tout. Des trucs que tu mettais un an à choper il y a 10 ans, maintenant ils les ont en 3 secondes 5. Et à force d’écouter et de chercher, ils se font un goût vachement vite sur des trucs super pointus. N’importe qui, s’ils s’y mettent un peu, en un an, deux ans, ils sont super pointus sur leur domaine. Avant vraiment il fallait galérer, il y a plus de 10 ans, les trucs c’étaient des vinyles qui arrivaient à Paris, ils y en avaient vingt, ils partaient dans l’après-midi, ils ne passaient pas à la radio, tu les trouvais pas, ils n’étaient pas sur YouTube. Ces trucs-là maintenant sont peu à peu mis en ligne, donc c’est écœurant j’ai envie de dire. » (Fabrice Desprez, entretien 2012 [9])

La notion d’hyperchoix place le consommateur dans une situation nouvelle, où la recherche de repères et de prescriptions par les industries elles-mêmes, par les médias ou par les pairs, devient prépondérante. L’hyperchoix devient alors un pilier fondamental de notre relation à la musique. Il sera donc intéressant de voir dans quelle mesure cette abondance de biens culturels participe au développement culturel des individus, et dans quelle mesure cela renforce le poids des prescripteurs (médias ou leaders d’opinion) à orienter le goût du public.

Pour ce qui est de l’industrie musicale, cette nouvelle profusion d’œuvres dorénavant accessibles par le plus grand nombre va générer de plus en plus de niches de marché, et participer au développement de nouvelles stratégies marketing. La « longue traîne » théorisée par Chris Anderson dans son désormais célèbre article paru en 2004 [10], repose principalement sur cette abondance de choix. L’industrie musicale a plus ou moins intégré cette perspective.

Cette abondance musicale aurait des conséquences directes sur le rapport des auditeurs à la musique. Il semble alors apparaître une nouvelle figure de « l’individu porteur de projet » [11] (pour reprendre le terme de Philippe Bouquillion), c’est-à-dire de l’individu construisant sa propre identité à travers sa consommation de biens culturels. Cela met en opposition deux dimensions : l’intégration par les industries et donc par les logiques capitalistes de ce facteur à des fins de monétisation des besoins de consommation ; et une idéologie utopique d’une société détachée de toute rivalité par l’abolition des frontières entre producteurs et consommateurs : « Or c’est là très exactement ce que Marx imaginait : une communauté d’artistes créateurs n’étant plus mis en rivalité par les comparaisons évaluatives des consommateurs, car la disjonction producteur / consommateur disparaîtrait progressivement. » [12]

Le renforcement de la crédibilité de l’accès gratuit aux œuvres musicales est un renversement profond des paradigmes qui organisaient jusqu’alors la relation du public aux biens culturels. «Avant quand on était ado et qu’on achetait un disque, on dépensait, on choisissait son album, on investissait quelque part dans cet album et on le mettait, on l’écoutait. Il y avait un rapport : j’achète le disque je vais l’écouter une, deux, trois fois donc globalement on écoutait le disque en entier parce qu’on l’avait acheté. Même si on l’avait acheté à la base d’un morceau qu’on aimé bien après on découvrait le reste. Il y avait un rapport un peu différent là-dessus.» (Frédéric Schindler, entretien 2012 [13])

Il s’agit d’un renversement de l’organisation structurelle des industries culturelles, dont les fondements historiques reposaient principalement sur la marchandisation de l’accès aux créations artistiques. Les conséquences directes de cette mutation peuvent d’ailleurs se voir dans la chute des ventes de la musique enregistrée car, même si les ventes digitales ont tendance à augmenter, il y a bien de façon globale une désaffection du public pour l’acte d’achat. Les circuits financiers traditionnels entre les producteurs, les distributeurs et les artistes sont dérégulés par ces nouveaux comportements de consommation. Les différents acteurs de l’industrie ont dû faire face à cette nouvelle réalité et ont dû développer de nouveaux modèles, non pas sans avoir tenté d’en limiter d’abord les effets. Mais au-delà de l’aspect économique, c’est bien l’idéologie portée par ce scénario de la gratuité qui tend à modifier en profondeur l’ensemble de la filière.

La redéfinition de l’œuvre en tant que telle vient, comme l’explique Pierre-Michel Menger, du fait qu’elle puisse, dès lors qu’elle est numérisée, être décomposée, transformée et réappropriée par chacun. Par exemple, le mash-up c’est-à-dire le fait de composer une chanson avec plusieurs bouts de chansons préexistantes, est un procédé créatif souvent utilisé aujourd’hui. L’artiste Girl Talk (spécialisé dans le mash-up et le sampling) explique qu’une seule de ses productions peut être composée de centaines de chansons [14]. En produisant un titre exclusivement constitué d’autres titres réarrangés et mélangés les uns aux autres, il pose la question de la définition même de l’œuvre musicale.

Philippe Le Guern prend l’exemple de l’auto-tune ou du sampler pour interroger « la portée morale des technologies numériques et notamment la façon dont elles interrogent notre sens du progrès et de l’authenticité » [15]. Le développement considérable des remixes s’ajoute à la liste des pratiques qui viennent remettre en cause l’originalité de l’œuvre musicale.

Les technologies numériques permettent, par ailleurs, une reproductibilité infinie des œuvres musicales et une reproductibilité parfaite, où la duplication de fichiers numériques ne provoque pas d’altération de la qualité initiale. La notion d’authenticité – œuvre originale vs copie – est donc devenue désuète. Une nouvelle définition du concept d’authenticité engendre donc de nouveaux rapports sociaux d’usages et d’attachement aux biens culturels.

La convergence des ces quatre conséquences résumées par Pierre-Michel Menger permet de voir émerger ce qui, nous semble-t-il, est un des points primordiaux qui traduit les nouveaux rapports des individus à la musique : la quotidienneté de la musique, c’est-à-dire une forme d’omniprésence de la musique permise par l’essor des technologies numériques. La multiplication des supports d’écoute (ordinateur, baladeur, téléphone portable, chaîne hi-fi, tablette, station d’accueil pour baladeur…) combinée à la dématérialisation de la musique enregistrée tend à offrir des possibilités d’écoute beaucoup plus large et dans une temporalité continue. Cette idée est d’ailleurs corroborée par les enquêtes du Service d’étude et de recherche du ministère chargé de la Culture. En effet, ce département réalise depuis 1973 des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, et permet ainsi d’observer leurs évolutions dans le temps. Ainsi entre 1973 et 2008 (date de la dernière enquête), la part de la population française (de 15 ans ou plus) qui écoute de la musique passe de 66% à 81%. L’écoute quotidienne de musique concerne, elle, 34% de la population en 2008 contre 9% en 1973. Les conclusions de l’enquête mettent particulièrement en relief « l’intégration toujours plus grande de la musique dans la vie quotidienne, notamment en situation de mobilité » [16].

Cette forme d’ubiquité musicale peut aussi apparaître comme un vecteur de la redéfinition des œuvres musicales. Il est possible d’y voir une tendance à la « désacralisation » de la musique du fait qu’elle soit accessible partout, tout le temps, et dans une quantité quasi infinie de titres. Cette omniprésence de la musique, voire sa banalisation, participe à développer chez les auditeurs de nouveaux rapports cognitifs et psychologiques à ce qu’ils écoutent, tendance très bien intégrée par les nouveaux acteurs de la filière phonographique, et par les fabricants d’équipements. L’interpénétration des formes de médiation permise par les TIC vient renforcer cette ubiquité musicale. Les dernières générations de téléphone portable (dont notamment l’iPhone d’Apple) sont de bons exemples de cet aspect, elles donnent en effet la possibilité aux usagers d’écouter de la musique non seulement depuis le disque dur de leur portable sur lequel ils ont préalablement enregistré leurs fichiers audio mais aussi l’écoute en streaming sur internet avec des applications du type Deezer ou Spotify. Le logiciel Shazam développé pour les téléphones portables permet une reconnaissance musicale, c’est-à-dire qu’elle fournit le titre et le nom de l’interprète d’une chanson qui est diffusée à proximité de l’utilisateur, les dernières versions permettent d’identifier un air chanté ou sifflé. Cette technologie illustre donc tout aussi bien le renforcement de l’ubiquité musicale dans le contexte numérique que l’intégration de cette notion par les industriels dans la recherche de nouvelles technologies à même de répondre aux nouveaux besoins des auditeurs.

Dans le prolongement de cette réflexion, on pourrait dire que l’écoute de la musique est devenue « nomadisée ». Bien sûr, cette pratique n’est pas nouvelle puisque le premier walkman a été commercialisé par Sony en 1979, mais elle est renforcée par les technologies numériques. Il ressort d’ailleurs ici que nous sommes bien face à une intégration par les industries des pratiques de consommation déjà existantes. Autrement dit, c’est parce que le comportement d’écoute nomadisée de la musique était déjà présent dans les sociétés que les fabricants ont développé de nouveaux produits à même de renforcer ces comportements et de les ancrer dans une dimension d’habitude et cela pour le plus grand nombre. Il est difficile d’interpréter cette dimension comme une conséquence unilatérale, il s’agit d’une articulation réciproque entre pratique et innovation.

L’enquête du ministère de la Culture [17] met également en avant l’essor des pratiques amateurs : « les opportunités récemment offertes par le numérique dans le domaine de la musique […] ont eu tendance à conforter l’essor des pratiques en amateur amorcé lors des décennies précédentes, en élargissant le spectre des modes d’accès et d’expression. » Cette tendance va elle aussi complexifier notre définition de l’œuvre musicale et nos rapports aux biens culturels. Elle renforce la disparition progressive des frontières (ou tout du moins tend à les rendre de plus en plus floues) entre les consommateurs et les producteurs. Cette idée paraît d’autant plus prégnante dans l’univers musical d’aujourd’hui qu’elle est aussi décrite dans les entretiens : « Aujourd’hui on n’est pas dix personnes en studios pour faire un album, on peut faire un album de hip hop à la maison avec des bonnes machines, il y a donc différents niveaux d’appréciation de la musique qui font que même si on n’a pas tous les mêmes oreilles, on peut faire de la musique qualitative. […] » (Martin Toloton, entretien 2012 [18])

Si tout le monde est maintenant capable de produire de la musique, et dans des qualités proches de celles produites par les professionnels, comment ne pas y voir une nouvelle étape dans la « désacralisation » de la musique ? Cette notion est bien sûr à nuancer, car tout le monde ne produit pas de la musique et les pratiques amateurs peuvent tout autant révéler quantité de nouveaux talents que démontrer que tout le monde n’en a pas un. Dans cette perspective, il faut alors revenir sur la définition du talent qui ne semble prendre son sens que dans une optique de comparaison et donc de concurrence. Il est toutefois évident que l’essor des technologies rend accessibles des outils de production, jusqu’alors réservés aux professionnels ou à un très petit nombre du fait de leur coût élevé. La réduction de ces coûts et donc la « démocratisation » de l’accès aux outils techniques favorisent l’accomplissement de soi.

L’autoproduction est un phénomène lui aussi largement favorisé par l’essor des technologies numériques. Dans une étude pour le compte de l’Adami (société civile française qui administre les droits de propriété intellectuelle des artistes et musiciens interprètes), Aymeric Pichevin écrit que : « L’autoproduction concerne un très grand nombre d’artistes : 45% des artistes de musique associé à l’Adami ont réalisé au moins un enregistrement en autoproduction dans les trois dernières années. Ce chiffre devrait aller croissant : 57,4% d’entre eux prévoient de s’autoproduire dans les deux années à venir » [19]. On peut donc voir dans cette pratique une réponse des artistes face à la « crise du disque » en recherchant plus d’indépendance vis-à-vis des maisons de disques, ou en palliant à la difficulté de signer chez eux. Cette dimension « do it yourself » englobe également l’autopromotion, ce qui met en évidence la modification des rapports entre l’artiste et le public dans une perspective de recherche de proximité.

En premier lieu, il est important de rappeler que les différents points évoqués plus haut sur les conséquences du numérique dans l’industrie musicale ne sont pas des entités indépendantes, mais au contraire des entités en interaction. L’exemple de l’apparition des réseaux peer-to-peer est très significatif de cette complexe articulation, car comme l’explique Lucien Perticoz : « Dans une société où une majorité des consommations culturelles est médiatisée par la technique, la question des usages qui seront fait par le consommateur final des différentes TIC disponibles a donc une valeur des plus stratégiques. A cet égard, nous verrons ainsi que l’exemple des premiers logiciels de peer-to-peer créés par des étudiants américains – et dont le succès auprès des auditeurs fut tout aussi rapide que non prévu par les firmes dominantes du secteur – est une parfaite illustration de tactique, au sens certalien du terme [20], mise en place par les auditeurs dans le but de contourner les stratégies des acteurs économiques de la filière phonographique et ayant eu des conséquences lourdes sur l’équilibre de cette dernière. » [21]

Les technologies ne succèdent pas nécessairement à une volonté des industriels. Les usages qui en sont faits sont aussi des actes de détournements et participent à l’évolution des usages et des pratiques qui vont elles-mêmes participer aux innovations. Au-delà de ce constat, qui vise à présenter les difficultés liées à toute analyse des mutations de l’industrie musicale, il ressort clairement que derrière des considérations purement techniques, nous sommes face à un repositionnement des rapports entretenus entre les consommateurs et la musique mais aussi entre les consommateurs et l’industrie musicale. La dématérialisation de la musique enregistrée provoque une évolution inédite des relations cognitives entre le public et les biens culturels dont la conséquence la plus significative est l’ubiquité musicale.

D’autre part, les transformations au sein de la filière impliquent d’importants ajustements de la part des acteurs traditionnels, et permettent l’entrée de nouveaux acteurs dans les circuits de diffusion et de promotion. L’apparition de nouvelles formes de médiation offre ainsi de nouvelles opportunités à des entreprises qui jusque-là n’appartenaient pas, à proprement dit, au domaine des industries culturelles voire qui n’existaient pas. Le croisement des innovations techniques et des usages qui en sont faits remodèle les œuvres musicales en les détournant pour en créer de nouvelles : remixes, mash-ups, samplings, scratchs… Cette dimension pose la question de la définition de l’œuvre et laisse entrevoir une tendance à considérer l’appropriation et la décontextualisation comme des actes créatifs en soi (le rap peut apparaître comme le mouvement artistique le plus représentatif de cette tendance). Il en est de même de l’abondance musicale, engendrée par la dématérialisation des supports, et par leur diffusion sur les réseaux numériques, qui vient affecter la construction du sens hiérarchique, c’est-à-dire de la définition que chacun se fait de l’art. Un bouleversement de paradigme d’autant plus renforcé par la gratuité de l’accès à la musique enregistrée. Cette dimension vient entériner la mutation profonde des rapports entre le public et les biens culturels. L’industrie doit-elle aussi envisager ces nouveaux rapports dans de nouvelles perspectives ? L’évolution des pratiques et des usages met également en évidence le développement de l’amateurisme et de l’autoproduction, ces tendances viennent soulever la question de la disparition des frontières entre producteurs, créateurs et auditeurs. Ce point est particulièrement pertinent car il introduit l’idée de la restructuration de toute la filière musicale au travers de la redéfinition des rapports de force qui y sont à l’œuvre.

Une industrie en quête de modèle

Après avoir déployé beaucoup de temps, d’énergie, et investi beaucoup d’argent pour maintenir la filière phonographique telle qu’elle était, c’est-à-dire pour maintenir un système économique fondé sur la vente à l’unité de la musique enregistrée, l’industrie musicale a entrepris de développer de nouveaux modèles, et a mis en place des stratégies à même de répondre aux nouvelles réalités du marché. On parle ici de « mutation 360° », c’est-à-dire de la multiplication des activités, dépassant ainsi l’activité traditionnelle de production de disques. Le « contrat 360° » serait donc la solution pour une industrie musicale prenant conscience que son système ne peut plus reposer que sur la vente de disques (physiques ou numériques). Il convient donc de questionner cette stratégie en tâchant de voir si elle ne représente qu’une période de transition ou au contraire devient le nouveau modèle. Il sera également intéressant de voir les significations plus profondes que génère une telle restructuration de la filière musicale, notamment dans les nouveaux rapports qu’elle fait naître entre ses différents acteurs.

Le « contrat 360°» repose sur la marchandisation de chacun des segments des revenus liés à l’artiste, dont les quatre piliers sont : a) la production (production d’un album, production d’un clip, captation d’un concert) ; b) l’édition (exploitation de l’œuvre sur tous les canaux, radio, télévision, synchronisation sur une publicité, un film, un jeu vidéo, une sonnerie de téléphone…) ; c) la production de spectacles ; d) les droits dérivés (merchandising et sponsoring).

La stratégie du 360° permet donc à l’artiste d’avoir un seul interlocuteur, au lieu de devoir s’adresser à une multitude de représentants de chaque secteur inhérent à l’activité musicale. Ce modèle présente donc un aspect positif en fluidifiant la gestion administrative et simplifiant les démarches contractuelles. Cela peut cependant déséquilibrer les rapports de force, car il sera alors plus difficile pour l’artiste de faire entendre son désaccord à une structure d’envergure qui gère chacun des aspects de sa carrière qu’à un seul professionnel sur un secteur précis de ses activités. La mutualisation des activités donne donc aux acteurs de l’industrie un pouvoir fort sur la gestion de la carrière de leurs artistes. Comme le dit Frédéric Schindler, « les deux [activités] aujourd’hui qui se démarquent, sont le live et tout ce qui est autour de la synchronisation et des marques » (entretien 2012).

Artiste et Marque : le nouveau binôme de l’industrie musicale

Mon expérience personnelle me permet d’appuyer l’idée que les marques sont aujourd’hui des acteurs incontournables pour l’industrie musicale. En effet, j’ai eu l’opportunité de réaliser un stage dans le courant de l’année 2008 au sein de l’entreprise Sony Music France dans le service « Média et Communication », en charge de la promotion des artistes. Tout le service avait été tenu de venir assister à une réunion avec les départements marketing. La réunion avait pour but de sensibiliser les employés aux nouvelles activités vers lesquelles devaient se tourner désormais l’entreprise afin de trouver de nouvelles sources de revenus. Les responsables parlaient de « diversification des activités » et visaient à inciter les chefs de projets marketing et les attachés de presse à développer des partenariats avec les marques. La raison principale de l’intérêt pour ce secteur étant l’important investissement financier qu’elles peuvent déployer pour associer un artiste à leur identité de marque [22].

Sous le terme de « marque », il se cache en réalité trois secteurs différents : les marques à proprement parler, le cinéma et les jeux vidéos. Il convient de préciser que le secteur des jeux vidéos est lui aussi un nouveau domaine dans lequel la musique va prendre une place de plus en plus importante.

Il est également intéressant d’observer les sujets abordés dans le cadre du Midem pour cerner les nouvelles préoccupations de la filière. Ainsi l’édition 2012 s’est remarquée par son nouveau slogan « connected by music ». Bruno Crolot, fraîchement nommé à la tête du Midem, explique les nouvelles ambitions : « Le Midem était traditionnellement un marché de la musique plutôt axé B2B avec la présence de ce que j’appellerais l’industrie musicale régulière : éditeurs, producteurs, labels et distributeurs. Aujourd’hui, nous suivons l’évolution de l’industrie musicale et nous voulons cibler un écosystème beaucoup plus large qui inclut les marques, les nouvelles technologies et les artistes. Nous ne nous éloignons pas de la musique ; je pense que nous avançons avec le monde de la musique dans un écosystème plus vaste où la musique est le ciment et où les technologies sont utilisées par les marques, les artistes et les labels pour renouer le dialogue plus directement avec le public » [23].

L’industrie musicale est donc bien en train de réorienter ses logiques traditionnelles, et dans cette perspective les marques apparaissent comme de nouveaux interlocuteurs privilégiés. J’ai pu retrouver dans mes entretiens une prise de conscience de ce glissement de l’industrie musicale vers les marques : « Aujourd’hui on n’a pas trouvé LE système […] on s’est tous dit qu’on ne pouvait plus considérer les ventes de disques comme la source principale de revenus. [Il faut] chercher des façons de générer de l’argent différemment. Du co-branding avec des marques, synchroniser de la musique sur des films ou des pubs. » (Martin Toloton) ; « On peut dire que les marques ont aujourd’hui intégré la musique comme un vecteur pour transmettre leurs valeurs, leur identité, leur image, pour l’enrichir… » (Frédéric Schindler) ; « Maintenant il y a des marques qui viennent nous voir pour bénéficier un peu du viral. Ça, c’est un peu développé depuis deux, trois ans, mais ce n’est pas encore non plus la folie, je n’ai pas le téléphone qui sonne, non plus, là-dessus tous les jours. C’est aussi parce que les marques se positionnent sur la musique, parce que la musique c’est un vecteur super porteur. Après, elles veulent le faire savoir, elles veulent que leurs campagnes et leurs opérations soient super visibles et sur les bonnes cibles. La musique maintenant, tout le monde se l’approprie » (Fabrice Desprez).

Martin Toloton revient à plusieurs reprises sur le fait que l’édition est devenue aujourd’hui une activité essentielle pour tous les acteurs de la filière : « L’édition c’est le nerf de la guerre pour tout le monde, pour les managers, pour les maisons de disques, tout le monde a besoin de l’édition. Les tourneurs commencent à prendre de l’édition… ». Dans une interview pour le supplément Next du journal Libération, Fanny Dupé, responsable de la gestion des droits chez l’un des gros éditeurs de musique (Chrysalis Publishing), revient sur le développement de cette activité : « C’est une activité qui a explosé. Auparavant, les maisons d’édition étaient des structures poussiéreuses, souvent sans site internet, sans visibilité. Ce qui ne les empêchait pas de générer beaucoup d’argent. On les laissait s’occuper de ce secteur très compliqué, très juridique, parce que vendre des disques et faire des concerts suffisait. Désormais, chaque label un peu important a au moins une personne qui s’occupe spécifiquement de la synchro. » [24]

Namasté, groupe signé au label Moonkeys de Martin Toloton

Cette implication de plus en plus forte des marques dans l’univers musical relève donc clairement d’une tendance récente, cela n’existait pas ou alors qu’à très petite échelle avant les années 2000, en témoigne les nouveaux services dédiés à la synchronisation au sein des majors et des labels. Ce fort développement de l’édition est étroitement lié à l’essor des technologies numériques, qui ont permis la multiplication des canaux de diffusion : « Les sources de revenus de l’édition ont été multipliées par dix depuis quelques années par la multiplication des radios, des chaînes de télé, de la publicité […] » (Martin Toloton).

Conclusion

L’industrie musicale est bien en train de vivre une crise, mais pas dans le sens simpliste où on l’entend généralement. La crise qu’elle traverse présente autant d’aspects positifs que de menaces. Un fossé semble se dessiner entre la vision grave d’une industrie qui s’éloigne de plus en plus de la dimension créative pour s’engouffrer dans les logiques économiques que les nouveaux acteurs de la distribution ont mises en place, et la vision utopiste où les individus semblent se défaire des champs d’influence pour tisser leurs propres réseaux, être créatifs et accéder directement aux œuvres qui les intéressent, sans avoir plus besoin d’intermédiaires. C’est donc bien ça, la crise de l’industrie musicale : la naissance de deux mondes. Un premier qui renforce le conditionnement des individus afin de les orienter vers des choix uniformes au service de logiques indifférentes à la musique. Un second qui prône la diversité et défend une égalité entre tous pour permettre à la créativité collective de s’exprimer dans toute sa largeur. Ces deux mondes se détachent petit à petit car le contexte numérique ne leur donne plus aucune raison de continuer à se côtoyer.

Extraits d’un mémoire soutenu en septembre 2012 dans le cadre du M2 recherche en sciences de l’information et de la communication à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense. Texte adapté pour publication par David Buxton.

[1] Rapport 2011 de l’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) sur la musique digitale. URL : http://www.ifpi.org/content/library/DMR2011.pdf

[2] Source : Observatoire de la musique/GfK.

[3] WAELBROECK Patrick « Évolution du marché de la musique préenregistrée à l’ère numérique », Reflets et perspectives de la vie économique, 4 : 2006 (Tome XLV), pp. 83-92. URL : www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2006-4-page-83.htm.

[4] BMI est l’équivalent de la Sacem aux États-Unis et la MCPS-PRS Alliance son équivalent au Royaume-Uni.

[5] Crise de l’industrie musicale : les vrais chiffres, article publié le 26 août 2008 sur le site Numerama.com, URL : http://www.numerama.com/magazine/10498-crise-de-l-industrie-musicale-les-vrais-chiffres.html

[6] LE GUERN, Philippe « Musique et Technologies numériques » Réseaux n°172. La Découverte, Paris 2012. Présentation p. 9-27

[7] MIEGE, Bernard, La société conquise par la communication. Tome 3. Les Tic entre innovation et ancrage social, PUG (Communication médias société), Grenoble, 2007.

[8] MENGER, Pierre-Michel (CNRS/EHESS), communication du 24 septembre 2009, séminaire « Les artistes en régime numérique », INHA. URL: http://culturevisuelle.org/blog/3668.

[9] Fabien Desprez est le fondateur de l’agence de promotion musicale, Phunk.

[10] ANDERSON, Chris « The Long Tail » publié dans Wired, octobre 2004 disponible sous l’URL : http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html

[11] BOUQUILLION, Philippe, COMBES, Yolande (dirs.), Les industries de la culture et de la communication en mutation, L’Harmattan (Questions contemporaines), Paris, 2007.

[12] MENGER, Pierre-Michel, cit.

[13] Frédéric Schindler est co-directeur de l’agence de supervision musicale, The Music Agency Paris.

[14] « RIP ! A Remix Manifesto », GAYLOR Brett (réal), EyeSteelFilm et Office national du film du Canada, 2008.

[15] LE GUERN Philippe, cit.

[16] « Pratiques Culturelles, 1973-2008. Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales. » URL : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Les-publications/Culture-etudes/Pratiques-culturelles-1973-2008-CE-2011-7

[17] Ibid.

[18] Martin Toloton est directeur du label indépendant, Moonkeys Music.

[19] PICHEVIN, Aymeric, L’artiste-producteur en France en 2008, étude pour l’Adami présentée au MIDEM en 2009.

[20] « certalien » : référence au philosophe et historien jésuite Michel de Certeau (1925-86) qui a avancé l’idée que le consommateur soit un « braconnier » (L’invention du quotidien, deux tomes, 1980). (Note ajoutée par DB).

[21] PERTICOZ, Lucien, Les processus techniques et les mutations de l’industrie musicale, thèse de doctorat en Sciences de l’information et de la communication (sous la direction de Bernard Miège), Grenoble 3, 2009.

[22] Le DJ David Guetta a des revenus estimés à 13,5 millions $, grâce notamment aux contrats avec des marques à qui il a vendu son image (Renault, Hewlett Packard). (Note ajoutée par DB).

[23] Extrait du communiqué de presse Temps forts Midem 2012, publié le 23 janvier 2012, disponible à l’URL : http://www.midem.com/RM/RM_Midem_v2/2012/documents/pdf/midem2012-highlights-FR.pdf

[24] FANEN, Sophia, Le disque dans le sillon de la pub. Article publié le 3 septembre 2011. URL : http://next.liberation.fr/culture/01012357659-le-disque-dans-le-sillon-de-la-pub

BOYER Solène, « L’industrie musicale à l’ère numérique : redistribution et redéfinition des rôles », Articles [En ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2012, mis en ligne le 14 septembre 2012. URL : http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/lindustrie-musicale-a-lere-numerique-par-solene-boyer/

Etudiante

Master 2 recherche « Industries culturelles et environnement numérique »,

Département information-communication, Université Paris Ouest Nanterre La Défense