La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et numériques du côté des acteurs professionnels, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.

Interdit à la reproduction payante.

Le nouvel algorithme de Facebook dérape

[Suite de l’article du mois dernier, Facebook domine le marché publicitaire du Web]. Le 26 août, Facebook a triomphalement annoncé l’autonomisation de sa section Trending topics, censée sélectionner les actualités les plus pertinentes en fonction du profil de l’abonné. Dans la foulée, le groupe a licencié sans préavis les 18 personnes qui avaient été chargées de l’alimenter. Cette automatisation a fait suite aux critiques accusant Facebook de partialité en faveur des idées « libérales » ; les algorithmes « neutres », dont le dosage reste néanmoins un secret commercial, devaient résoudre ce problème.

Megyn Kelly (1970-)

Depuis, quelques dérapages ont bien mis en lumière leurs limites actuelles. Le 28 août, soit deux jours après l’annonce, Facebook a affiché un lien annonçant le renvoi de Megyn Kelly, l’animatrice vedette de la grande chaîne réactionnaire d’information en continu Fox News, qualifiée de traître pour avoir déclaré son soutien à la candidate démocrate Hillary Clinton. Fox News soutient sans relâche le candidat républicain Donald Trump. Très vite, cet article a été partagé des milliers de fois sur le réseau social. Or, tout était faux. Kelly n’a pas été virée, et elle n’a pas soutenu publiquement Hillary Clinton.

L’article est paru sur un site bidon orienté vers l’ultradroite (endingthefed.com), qui publie régulièrement de fausses informations afin d’attirer des clics. Les algorithmes de Facebook se sont basés sur le nombre de partages de cet article, sans évaluer la véracité de l’information, bref, ils ont été bernés. Autre dérapage plus lamentable encore, passé rapidement au stade viral, mais qui prête à rire, tellement c’est grotesque : la publication par Facebook d’un lien renvoyant vers la vidéo d’un homme se masturbant dans un sandwich au poulet McDonald’s, qui a vraisemblablement payé pour être privilégié par l’algorithme. Mais pas comme ça…

On conclut (provisoirement ?) que les algorithmes n’ont pas suffisamment pris la mesure de la perversité des intentions humaines. En mars, Tay, un chatbot (programme informatique capable de discuter) lancé par Microsoft avait été détourné par des hackers. Ensuite, il a publié de nombreux messages racistes, sexistes et antisémites.

Sources : « Dérapages en série pour les algorithmes de Facebook » (Jérôme Martin), Le Monde, supplément Éco & Entreprise, 2 sept. 2016, p. 8 ; http://www.inquisitr.com/3461349/mcchicken-masturbation-sex-video/

Commentaire du rédacteur

On pourrait utilement se référer à un article récent de Finn Brunton (Le Monde diplomatique, août 2016, réservé en ligne aux abonnés), qui démontre le lien historique entre les tentatives d’établir un contact avec les extraterrestres, et celles de construire une interface de communication entre humains et machines (et non pas « hommes et machines »). Là où le bât blesse, c’est l’idée d’une communication « rationnelle » et non sexuée. Dans les deux tentatives citées, il s’agit de la recherche d’un code mathématique, très éloigné de l’interaction sociale ordinaire.

« Petit guide de conversation avec les extraterrestres » (Finn Brunton), Le Monde diplomatique, août 2016, pp. 20-21.

L’humanité 2.0 en l’an 2100, science-fiction ?

Yuval Harari (1976-)

Un nouveau livre, non encore traduit en français, de l’essayiste israélien Yuval Noah Harari, parle de l’évolution possible d’une partie réduite de l’espèce humaine vers un niveau supérieur (homo deus), où le commun des mortels n’aura plus le même statut. Selon lui, dans l’histoire de l’humanité jusqu’ici, le locus de pouvoir réside non dans des individus, mais dans des réseaux d’information. Or, ceux-ci sont délégués de plus en plus désormais aux algorithmes.

Dans la Silicon Valley, une nouvelle religion est apparue : le Dataism (croyance dans le pouvoir absolu des données). Selon ses partisans, l’information sera le nœud de la société, organisée entre ceux qui produisent des données à leur insu du simple fait d’exister, et ceux qui les exploitent à travers des algorithmes, dont eux seuls détiennent les clés. L’objet des enjeux de pouvoir ne sera plus l’individu, comme dans le concept de biopouvoir avancé par Foucault, mais le niveau infra-individu, « des sous-systèmes biochimiques ». Selon Harari, « l’individu ne sera pas écrasé par Big Brother ; il se désintégrera de l’intérieur ». Il voit l’émergence d’une élite très sélecte, supérieurement éduquée, mais manquant totalement d’affect ou d’empathie. Cette élite s’alliera avec des machines intelligentes contre les humains « inférieurs », comparables aux animaux industriels d’aujourd’hui : capables de sentir et de souffrir, mais sans avoir les moyens de maîtriser ou de comprendre une existence instrumentalisée par leurs maîtres, dont la longévité sera sensiblement supérieure. Soit une forme nouvelle d’esclavage appliquée à l’humanité quasiment entière.

Le réel lacanien : des piles humaines (« Matrix »)

Il s’agit d’une dystopie qui extrapole certaines tendances idéologiques existant déjà, notamment le transhumanisme, le projet latent de la Silicon Valley (voir Actualités #28). La dystopie sert ici d’avertissement de ce qui pourrait advenir sans transformation sociale et politique, sans contre-utopie ; le futur est insaisissable, et personne ne pourrait prédire dans quel monde nos descendants vivront en 2100. Mais même l’idée d’une réalisation très partielle de la dystopie dépeinte par Harari donne des frissons.

Scully mangeant du porc barbecue (« Red Museum »).

Cette dystopie, qui s’inspire de toute évidence du système de castes à base génétique dans Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley (1932), trouve de multiples échos dans la culture populaire des vingt dernières années. Elle doit quelque chose au film Matrix (1999), où dans le réel (Lacan), les humains sont des piles vivantes, qui fournissent l’énergie dont dépend la réalité illusoire générée par la matrice, sans qu’ils en soient conscients. Une autre influence vient de la série X-Files (1993-2002, 2016), où les extraterrestres préparent le remplacement des humains par une nouvelle espèce résultant du mélange des ADN humain et extraterrestre ; ce, avec la collaboration d’une élite politico-militaire agissant dans l’ombre. Dans l’épisode « Red Museum » (saison 2:10/1994), l’assimilation des humains au bétail, ou aux cobayes de laboratoire, est rendue explicite, malgré une intrigue confuse.

Source : David Runciman, « How data will destroy human freedom (review of « Homo deus« ), The Guardian (London), 24 August 2016.

Sur Matrix, voir l’article d’Imane Sefiane dans la Web-revue.

L’envoi réussi d’un satellite « quantique » chinois, destiné à un usage commercial et militaire

Mozi (impression d’artiste)

La Chine a pris de l’avance dans la maîtrise des technologies de cryptage en lançant le 16 août un satellite de communication quantique, une technique de transmission de clés d’encodage réputée inviolable. Le protocole du satellite chinois utilise des propriétés quantiques des photons, qui peuvent être corrélés afin que la modification de l’un entraîne la modification de son jumeau, trahissant une intervention pirate, et invalidant automatiquement les clés de chiffrement envoyées. Surnommé Mozi, du nom du philosophe chinois du 5e siècle av. J.-C., le satellite permettra de tester l’envoi de clés hypersécurisées pendant deux ans.

La recherche en physique quantique est l’une des priorités du treizième plan quinquennal 2015-20, et ce projet est suivi de près par des militaires aussi bien que des scientifiques. « De tels moyens en disent long sur les ambitions de la Chine. Elle n’hésite pas à investir des sommes colossales dans ces recherches », explique Hoi Kwong Lo, chercheur en cryptographie quantique à l’université de Toronto.

Pan Jianwei (1970-)

Ce sont des moyens qui manquent ailleurs. Un rapport du Conseil national américain des sciences et technologies, rendu public le 26 juillet, a noté que si les États-Unis dépensent actuellement 200 millions de dollars par an sur la recherche scientifique, le rythme de progression dans le domaine de l’information quantique a souffert de « l’instabilité » des financements. Au début des années 2000, un chercheur en physique quantique à l’université de Vienne, Anton Zeilinger, a essayé sans succès de persuader l’Union européenne d’appuyer un programme de développement d’un satellite quantique. C’est son doctorant d’alors, Pan Jianwei (潘建伟), devenu entre-temps vice-président de la prestigieuse Université chinoise des sciences et technologies à Hefei, qui a pris la tête du programme chinois en 2011. « Le cas Edward Snowden nous a appris que, dans les réseaux de transmission, l’information est exposée au risque d’être attaquée par des hackers », a-t-il déclaré à la presse officielle en mai.

La technologie de cryptage quantique est déjà utilisée au sol entre des banques reliées par fibre optique, mais sur des distances très limitées. « On sait depuis plusieurs années faire du cryptage quantique dans une même ville, mais pas entre des régions éloignées. L’emploi du satellite permet d’envisager un usage à l’échelle planétaire », résume Alexandre Ling, professeur de technologies quantiques à l’université de Singapour.

Anton Zeilinger (1945-)

Quant à Anton Zeilinger, il assiste son ancien étudiant sur le projet chinois, et était présent lors du lancement de la fusée. « Beaucoup de gens pensent que les communications quantiques joueront un rôle, notamment dans le futur d’Internet. C’est à double usage, on pourra aussi bien crypter une communication militaire que commerciale, ce ne sera qu’une question d’applications », dit-il. Pour sa part, la Chine vise à devenir une puissance technologique incontournable d’ici à 2049, pour le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire.

Source : « La Chine prend de l’avance dans le cryptage des communications » (Harold Thibault avec David Larousserie), Le Monde, 18 août 2016, p. 4.

Voir aussi Actualités #29, mars 2015, et Actualités #20, mai 2014.

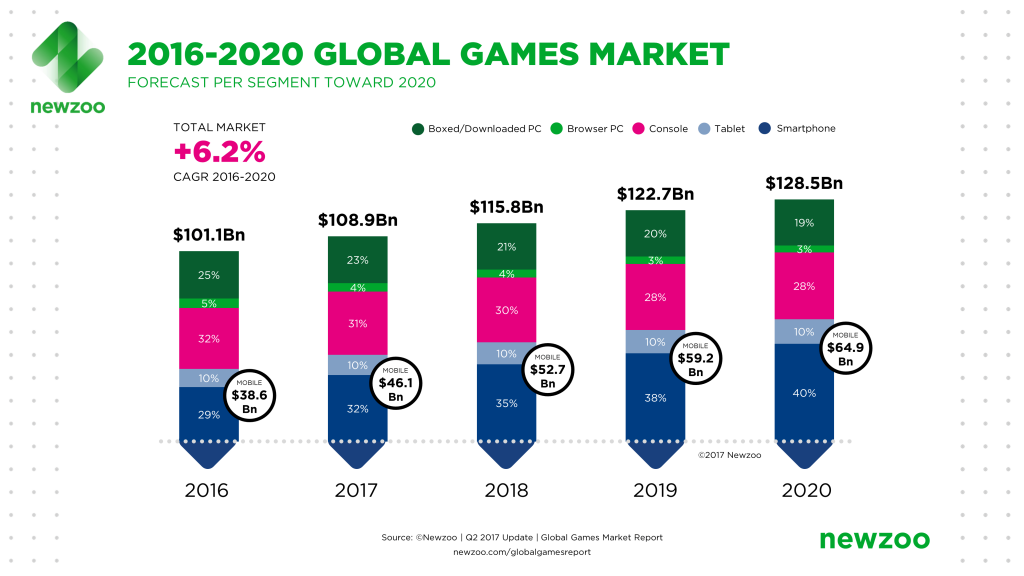

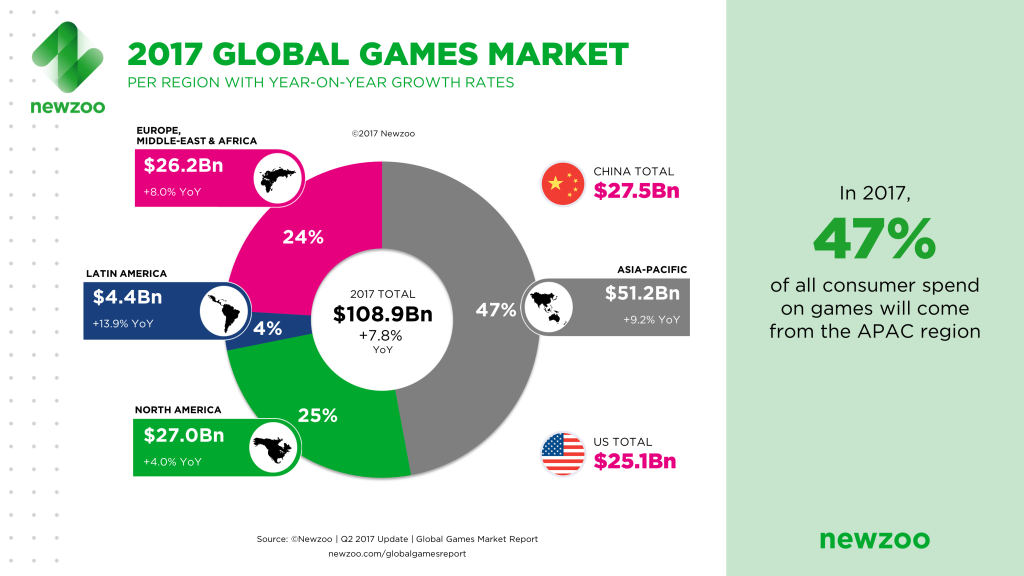

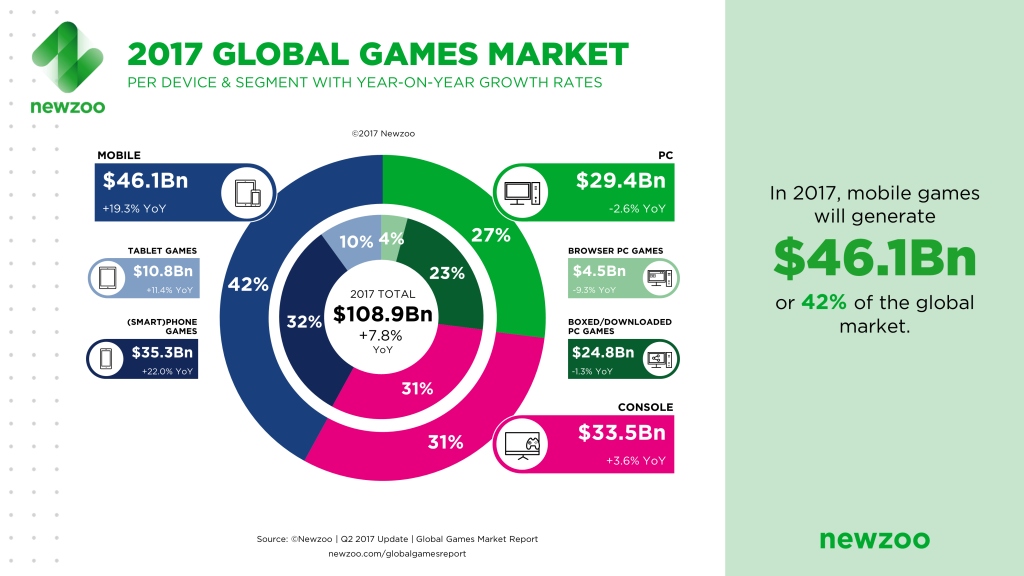

Le marché des PC est dopé par l’essor du « gaming » (e-sport)

En l’espace de quelques années, certains jeux vidéo (Hearthstone, StarCraft, League of Legends, Call of Duty…) sont parvenus à ériger le « gaming » en véritable sport de compétition (e-sport), qui peut attirer des dizaines de milliers de spectateurs dans des stades lors des tournois internationaux. « Avec le développement d’Internet et des plateformes de streaming de jeux vidéo comme Twitch [racheté en 2014 par Amazon], le « gaming » s’est considérablement démocratisé. C’est maintenant devenu un sport comme un autre, avec ses joueurs professionnels, ses clubs, ses supporteurs et même son « mercato »», remarque Emmanuel Martin, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir, qui a oublié de mentionner ses titres de presse, et ses sites en ligne.

En l’espace de quelques années, certains jeux vidéo (Hearthstone, StarCraft, League of Legends, Call of Duty…) sont parvenus à ériger le « gaming » en véritable sport de compétition (e-sport), qui peut attirer des dizaines de milliers de spectateurs dans des stades lors des tournois internationaux. « Avec le développement d’Internet et des plateformes de streaming de jeux vidéo comme Twitch [racheté en 2014 par Amazon], le « gaming » s’est considérablement démocratisé. C’est maintenant devenu un sport comme un autre, avec ses joueurs professionnels, ses clubs, ses supporteurs et même son « mercato »», remarque Emmanuel Martin, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir, qui a oublié de mentionner ses titres de presse, et ses sites en ligne.

En dix ans, la proportion de consommateurs de jeux vidéo a presque doublé en France, 53% se déclarant jouer régulièrement en 2015, contre 29% en 2005. Les industriels du secteur y voient un formidable relais de croissance. « En plus des acteurs historiques que sont Asus, MSI, Acer ou Dell, d’autres constructeurs comme HP ou Lenovo tentent ces dernières années de profiter de la croissance de ce marché en étoffant leurs gammes de PC consacrées au « gaming » », dit Isabelle Durand, analyste chez la société de conseil américaine Gartner. Alors que Sony a dévoilé en septembre les contours de la nouvelle version de sa PlayStation 4, les fabricants du PC annoncent des produits toujours plus innovants conçus pour les gameurs, avec à la clé, l’intégration de la réalité virtuelle. « Les amateurs de jeux vidéo ont pris conscience que les ordinateurs de « gaming » offraient des performances bien plus poussées que les consoles », explique Will Fu, directeur international de la division gaming de Lenovo.

Acer, la société taïwanaise, a fait du « gaming » un des piliers de son développement. « Cela permet notamment de dynamiser le marché du PC, en difficulté ces derniers temps. En un an, nos ventes ont triplé de volume. En France, ce segment représente maintenant 10% de nos ventes. […] Un ordinateur classique coûte en moyenne 550 euros, contre 1500 à 2000 euros pour ceux de « gaming » », souligne Fabrice Massin, directeur de communication et de marketing en France d’Acer. Quant à son rival Asus, taïwanais lui aussi, qui a fait le même choix de développement, il réalise entre 15% et 17% de son chiffre d’affaires en France grâce à ce secteur. L’américain Nvidia, qui fournit des composants électroniques à tous les grands constructeurs, a lancé mi-août une nouvelle génération de processeurs pour ordinateur portable, capable de rivaliser avec les ordinateurs de bureau. L’avenir du secteur réside, en effet, dans des appareils de plus en plus miniaturisés.

La professionnalisation des joueurs a contribué au développement de toute une gamme d’accessoires (souris bardées de capteurs, claviers au toucher hypersensible, etc.) pour améliorer les performances techniques. Au premier semestre 2016, ce marché représentait 29 millions d’euros de chiffre d’affaires en France, selon les estimations du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, soit une croissance de 32% sur un an.

La professionnalisation des joueurs a contribué au développement de toute une gamme d’accessoires (souris bardées de capteurs, claviers au toucher hypersensible, etc.) pour améliorer les performances techniques. Au premier semestre 2016, ce marché représentait 29 millions d’euros de chiffre d’affaires en France, selon les estimations du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, soit une croissance de 32% sur un an.

« De nombreux joueurs amateurs qui découvrent l’univers du « gaming » finissent par adopter les mêmes comportements que les fans de football qui s’équipent chez Nike ou Adidas pour faire comme leurs footballeurs préférés », note Kiattikhoun Limmany, responsable de marketing chez MSI. Les marques sont de plus en plus nombreuses à nouer des partenariats avec des joueurs vedettes, et à sponsoriser des équipes ou des tournois, comme dans le sport « classique ». Mais les revenus des joueurs sont pour l’instant sensiblement inférieurs. Le top 15 des gameurs professionnels n’ont gagné qu’entre 226 780 et 454 540 dollars en 2013, pour une participation moyenne dans 30 tournois. (À titre de comparaison, le top 10 des golfeurs ont gagné entre 11,9 et 61,2 millions de dollars en 2014, et le top 10 des footballeurs, entre 20,2 et 65 millions). Cent gameurs dans le monde gagnent plus de 100 000 dollars annuellement (2014).

Sources : « Le marché des PC dopé par l’essor du « gaming » » (Zeliha Chaffin), Le Monde, 8 sept. 2016, supplément Éco & Entreprise, p. 8 ; « Salaries of Pro Gamers » (Dan Ketchun), http://work.chron.com/salaries-pro-gamers-26166.html ; http://www.businessinsider.com/15-of-the-highest-paid-professional-gamers-2014-5?IR=T ; http://lifestyle.boursorama.com/article/quels-sont-les-footballeurs-les-mieux-payes-au-monde_a1716/1 ; http://www.sportune.fr/sport-business/tiger-woods-phil-mickelson-10-golfeurs-les-mieux-payes-en-2014-110642

« Le Bureau des Légendes » est la série française la plus exportée

Le Bureau des Légendes a déjà rapporté 3,7 millions d’euros à l’international (3 millions d’euros pour les saisons 1 et 2, et 700 000 euros en préachats de la saison 3, notamment par Prime Video (Amazon) en Grande-Bretagne). Diffusée aux États-Unis sur iTunes sous le titre The Bureau, la série a été plutôt bien reçue par la critique américaine : le New York Times (8 juin 2016) l’a qualifiée d’« intelligente » (smart) et de « subtile » (understated), bien que la cinématographie et le montage soient jugés parfois un peu « prétentieux » (self-consciously arty). La précédente série française la plus exportée était Les Revenants (2,7 millions d’euros), qui n’a pas réussi à maintenir sa dynamique initiale. Elle s’est arrêtée après deux saisons, chacune composée de huit épisodes, tournés sur une période de trois ans (2012-15). Ce rythme est insuffisant pour le marché international.

Alex Berger (1962-)

C’est pour accélérer le rythme qu’Alex Berger, fondateur de The Oligarchs Productions (TOP) qui produit la série pour Canal +, reprend les méthodes de production qu’il a apprises aux États-Unis auprès de Todd Kessler (Damages, The Sopranos) : « Nous formons la chaîne à une nouvelle façon de faire : un processus industriel réglé au millimètre permettant de faire une saison par an. […] Chaque minute compte, c’est un compte à rebours. Pendant ses trente minutes de trajet en voiture le matin, [le showrunner] Éric Rochant va regarder les rushs de ce qui a été tourné la veille pour choisir ce qu’il faut retenir ». L’organisation spatiale du travail est calquée sur le modèle américain : la salle d’écriture à l’étage, les plateaux en bas.

Le tournage de la saison 3 a commencé fin septembre pour une diffusion en mai 2017, pile un an après le début de la saison 2. Chacun des huit épisodes de la première saison a coûté 1,4 million d’euros, et ceux de la deuxième saison, 1,7 million. Le défi pour Berger, c’est de faire aussi bien qu’aux États-Unis avec nettement moins de moyens (le coût moyen d’un épisode de série aux États-Unis est de 3,5 millions de dollars, et pour une série de prestige comme Game of Thrones, 6 millions). Selon lui, pour que les séries françaises s’exportent, il faut qu’elles soient identifiables culturellement, comme les séries scandinaves. « La marque de fabrique d’Éric [Rochant], c’est le côté auteur et le réalisme, comme dans le cinéma français des années 1960 ».

Sources : « Le Bureau des Légendes, la série française la plus exportée » (Nicolas Madelaine), Les Échos, 5 sept. 2016 ; http://www.nytimes.com/2016/06/09/arts/television/tv-review-occupied-netflix-the-bureau-itunes.html

Voir aussi « Actualités #42 » (sur Le Bureau des Légendes), et « Actualités #26″ (sur Engrenages)

Bande-annonce de la saison 2

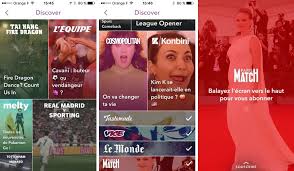

Snapchat (Snap Inc.) vient de lancer une version française de son application Discover

Il y aurait plus d’utilisateurs de Snapchat en France (8 millions, selon ses dires, par rapport à 24 millions pour le réseau social leader, Facebook) que de téléspectateurs du journal télévisé de TF1. Cette popularité en France a poussé l’entreprise américaine, fondée en 2011, à y renforcer son implantation. Le 15 septembre, on a ouvert une version française de son application Discover, qui permet aux médias partenaires de publier des contenus directement sur le réseau. (Le 23 septembre, Snapchat a annoncé qu’il s’appelle désormais Snap Inc.).

En janvier 2015, Snapchat, qui a 150 millions d’utilisateurs dans le monde, mais dont les vidéos atteignent 10 milliards de vues par jour, a lancé la version originale de Discover avec onze médias partenaires anglo-saxons (MTV, CNN, National Geographic entre autres), portés depuis à 23 (dont BuzzFeed, iHeartmedia, The Wall Street Journal). Des éditions locales ont été créées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, attirant, selon Snapchat, 100 millions de visiteurs chaque mois. Huit médias ont été retenus pour la version française, en tenant compte de leur poids numérique, et de leur positionnement éditorial : Le Monde, Paris Match, L’Équipe, Melty (tendances), Konbini (culture pop), Cosmopolitan (mode), Vice (showbiz), et Tastemade (cuisine, voyages), les trois derniers, déjà présents sur la version anglaise, bénéficiant d’accords globaux. Parmi les recalés, France Télévisions et le groupe Aufeminin.com. D’autres médias pressentis ont hésité à candidater (Le Parisien, Le Figaro, Glamour).

En janvier 2015, Snapchat, qui a 150 millions d’utilisateurs dans le monde, mais dont les vidéos atteignent 10 milliards de vues par jour, a lancé la version originale de Discover avec onze médias partenaires anglo-saxons (MTV, CNN, National Geographic entre autres), portés depuis à 23 (dont BuzzFeed, iHeartmedia, The Wall Street Journal). Des éditions locales ont été créées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, attirant, selon Snapchat, 100 millions de visiteurs chaque mois. Huit médias ont été retenus pour la version française, en tenant compte de leur poids numérique, et de leur positionnement éditorial : Le Monde, Paris Match, L’Équipe, Melty (tendances), Konbini (culture pop), Cosmopolitan (mode), Vice (showbiz), et Tastemade (cuisine, voyages), les trois derniers, déjà présents sur la version anglaise, bénéficiant d’accords globaux. Parmi les recalés, France Télévisions et le groupe Aufeminin.com. D’autres médias pressentis ont hésité à candidater (Le Parisien, Le Figaro, Glamour).

Les huit médias partenaires se sont engagés à proposer une publication quotidienne spécialisée, ce qui a nécessité la mise en place des équipes dédiées composées de journalistes et de « motion designers ». L’édition Discover du Monde, par exemple, est constituée d’une douzaine de cartes dans les formats visuels et verticaux que réclame l’application, qui fait la part belle aux infographies animées, aux photos et aux vidéos. « C’est un moyen de réfléchir à des formats authentiquement mobiles, et donc un accélérateur », prétend Cyril Linette, directeur général du groupe L’Équipe.

Images postées sur Snapchat : terre de mission pour la presse écrite ?

L’enjeu est d’atteindre les Français de 15 à 24 ans, dont 51% utilisent Snapchat tous les jours. Cette population serait totalement « mobile » dans ses pratiques, et renâclerait devant la lecture des articles, bref, une terre de mission pour la presse écrite. Selon Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, « C’est pour nous un début de discussion avec ce public », alors que pour Alexandre Malsch, directeur du Meltygroup, « Snapchat est le kiosque de demain ».

Le développement de revenus publicitaires est un enjeu majeur pour Snapchat, partout dans le monde. Selon le cabinet eMarketer, ses revenus publicitaires pourraient atteindre 935 millions de dollars en 2017, dont 43% via Discover. L’entreprise prétend que ses annonces génèrent cinq fois plus de clics que sur d’autres sites pour mobiles, à des prix compétitifs : 40-60 $ (20 $ en 2015) pour 1000 « impressions » (visionnements). Croyant avoir enfin découvert la bonne recette pour les supports mobiles, l’industrie publicitaire américaine est en émoi face au succès du format des annonces interactives (où l’utilisateur peut superposer, via un filtre animé (lens) sponsorisé, et dans un esprit fun, des images des marques sur des selfies). Des posts poilants d’une tête de Taco Bell ont été visionnés 224 millions de fois en une journée en mai 2016 (voir vidéo ci-dessous).

L’avis des professionnels des médias sur l’application Discover reste néanmoins mitigé pour l’instant, pour plusieurs raisons. Il est difficile d’obtenir des retours quantifiés des médias partenaires anglo-saxons, même si ceux-ci, communication oblige, se déclarent globalement satisfaits. Pour certains, les revenus attendus ne valent pas l’investissement à consentir. Pour d’autres encore, le format, qui minore le texte, n’est pas adapté au journalisme sérieux : « Ils imposent des contraintes qui n’ont aucun sens », dénonce Francis Morel, PDG des groupes Les Échos-Le Parisien. Un dernier impondérable sera la tolérance à terme des consommateurs pour les publicités sur smartphone, en plein écran et avec du son, aussi intrusives que celles de la bonne vieille télévision commerciale. Grâce à son format court et ludique, Snapchat (Snap Inc.) pense avoir trouvé le moyen de surmonter la résistance à la publicité numérique ; son succès sera la mesure d’une nouvelle étape dans la colonisation des esprits par l’industrie publicitaire.

Précédemment dans la Web-revue sur Snapchat : Actualités #32, juin 2015

Sources : « Huit médias français dans l’aventure de l’info sur Snapchat (Alexis Delcambre), Le Monde, supplément Éco & Entreprise, 16 sept. 2016, p. 8 ; http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211245396656-les-medias-francais-se-mettent-en-quatre-pour-seduire-snapchat-2023949.php ; https://www.emarketer.com/Article/Snapchat-Ad-Revenues-Reach-Nearly-1-Billion-Next-Year/1014437 ; http://www.ibtimes.com/snapchat-discover-one-year-later-how-23-media-companies-are-building-stories-evan-2281851 ; http://www.adweek.com/news/technology/snapchat-launches-colossal-expansion-its-advertising-ushering-new-era-app-171924 ; http://uk.businessinsider.com/advertisers-absolutely-love-snapchats-most-premium-ad-format-and-that-ought-to-worry-its-rivals-2016-5?r=US&IR=T

DeepMind fait des progrès importants dans la création des voix synthétiques

Le 8 septembre, l’entreprise d’intelligence artificielle DeepMind, rachetée par Google en 2014, a présenté sur son site WaveNet une nouvelle technologie permettant de générer une voix quasiment identique à celle de l’être humain (en Anglais américain, et en Mandarin). Jusqu’ici, les voix synthétiques des GPS, ou des assistants vocaux comme Siri (Apple), Cortana (Microsoft) et Alexa (Amazon), malgré des améliorations récentes, restent relativement hachées et « robotiques ». Ces voix sont fabriquées ou par l’enregistrement de la voix d’une personne prononçant des milliers de mots, et assemblées en phrases ensuite (GPS), ou par la simulation synthétique de la voix humaine.

Le 8 septembre, l’entreprise d’intelligence artificielle DeepMind, rachetée par Google en 2014, a présenté sur son site WaveNet une nouvelle technologie permettant de générer une voix quasiment identique à celle de l’être humain (en Anglais américain, et en Mandarin). Jusqu’ici, les voix synthétiques des GPS, ou des assistants vocaux comme Siri (Apple), Cortana (Microsoft) et Alexa (Amazon), malgré des améliorations récentes, restent relativement hachées et « robotiques ». Ces voix sont fabriquées ou par l’enregistrement de la voix d’une personne prononçant des milliers de mots, et assemblées en phrases ensuite (GPS), ou par la simulation synthétique de la voix humaine.

DeepMind cherche à appliquer la théorie de l’apprentissage profond (deep learning). Pour le projet WaveNet, il s’agissait d’ « entraîner » le programme en lui fournissant une gigantesque base de données de mots prononcés par un humain, dont il a analysé le spectre sonore. Le programme en a tiré la capacité de créer par lui-même de nouveaux spectres sonores, et donc de nouveaux sons adaptés ensuite à un texte à prononcer. Le résultat est encore imparfait, mais la voix WaveNet (lien ci-dessus) est sensiblement plus fluide et réaliste (elle prend en compte les respirations) que les voix synthétiques créées jusqu’ici. L’objectif à terme est de permettre aux humains d’interagir avec la machine en utilisant le langage naturel, comme entre eux.

Puisque le programme se base sur le spectre sonore, il peut s’appliquer aussi à la création musicale. Pour s’amuser, des ingénieurs ont fourni à la machine des extraits de piano classique, et celle-ci a proposé des compositions de son cru, qu’on peut écouter sur le site WaveNet. À quand un programme qui remplacera les compositeurs, surtout pour les musiques « utilitaires » ?

Cette percée dans la création d’une voix synthétique convaincante est le deuxième succès cette année pour la recherche en intelligence artificielle. En mars, le programme AlphaGo a battu le meilleur praticien du jeu stratégique de go dans le monde, le Sud-Coréen Lee Sedol, exploit qu’on n’attendait pas avant au moins dix ou quinze ans.

Activer sous-titres (en anglais)

Précédemment dans la Web-revue sur DeepMind : Actualités #37, déc. 2015. Sur le deep learning : Actualités #33, juillet-août 2015. Sur Google et le transhumanisme : Actualités #28, fev. 2015.

Sources : « Google accouche d’une voix presque humaine » (Morgane Tual), Le Monde, supplément Éco & Entreprise, 16 sept. 2016, p. 8 ; https://deepmind.com/blog/wavenet-generative-model-raw-audio/

Lire les autres articles de la rubrique.

Bram E. Gieben est poète-performeur, écrivain, podcasteur, journaliste des arts, rappeur et musicien basé à Glasgow (Écosse). Il est l’auteur de The Darkest Timeline (Revol Press, 2024). On peut lire une interview avec lui dans la Glasgow Review of Books ici.

Bram E. Gieben est poète-performeur, écrivain, podcasteur, journaliste des arts, rappeur et musicien basé à Glasgow (Écosse). Il est l’auteur de The Darkest Timeline (Revol Press, 2024). On peut lire une interview avec lui dans la Glasgow Review of Books ici. GIEBEN, « Des univers infinis : à qui appartiennent les mondes créés en ligne ? – Bram E. GIEBEN», [en ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2024, mis en ligne le 1er septembre 2024. URL : https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/des-univers-infinis-a-qui-appartiennent-les-mondes-crees-en-ligne-bram-e-gieben/

GIEBEN, « Des univers infinis : à qui appartiennent les mondes créés en ligne ? – Bram E. GIEBEN», [en ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2024, mis en ligne le 1er septembre 2024. URL : https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/des-univers-infinis-a-qui-appartiennent-les-mondes-crees-en-ligne-bram-e-gieben/

Les neurosciences sont déjà utilisées dans la publicité. À l’automne 2017, M6 a mis en place une offre de ciblage émotionnel afin de faire associer les annonces à des émotions précises et ainsi augmenter leur mémorisation. De même, TF1 et France Télévisions Publicité ont mesuré, via Datakalab, la perception et l’« engagement » des téléspectateurs. « Il y a un lien entre le score émotionnel d’un programme et l’intérêt accordé à une publicité », dit Anne-Marie Gaultier.

Les neurosciences sont déjà utilisées dans la publicité. À l’automne 2017, M6 a mis en place une offre de ciblage émotionnel afin de faire associer les annonces à des émotions précises et ainsi augmenter leur mémorisation. De même, TF1 et France Télévisions Publicité ont mesuré, via Datakalab, la perception et l’« engagement » des téléspectateurs. « Il y a un lien entre le score émotionnel d’un programme et l’intérêt accordé à une publicité », dit Anne-Marie Gaultier.

En revanche, pour les deux dernières catégories, « Reframe » (19,2 %) et « Alternative » (5 %), il s’agit de « contrer le récit des médias traditionnels ». Reframe vise à « réinformer » le lecteur en lui fournissant les significations soi-disant cachées par les médias traditionnels. Alternative fusionne des vues radicales de gauche et de droite dans un discours antisystème, aux relents conspirationnistes. L’enquête révèle « un fort chevauchement des comptes qui partagent les sources des catégories Alternative et Reframe, [mais] quasiment aucun croisement de comptes qui partagent des sections Alternative/Reframe et de la section Traditional ».

En revanche, pour les deux dernières catégories, « Reframe » (19,2 %) et « Alternative » (5 %), il s’agit de « contrer le récit des médias traditionnels ». Reframe vise à « réinformer » le lecteur en lui fournissant les significations soi-disant cachées par les médias traditionnels. Alternative fusionne des vues radicales de gauche et de droite dans un discours antisystème, aux relents conspirationnistes. L’enquête révèle « un fort chevauchement des comptes qui partagent les sources des catégories Alternative et Reframe, [mais] quasiment aucun croisement de comptes qui partagent des sections Alternative/Reframe et de la section Traditional ».

En septembre 2016, le New York Times a cessé de publier sur Facebook, estimant que les revenus générés, et la propension des lecteurs à s’abonner étaient insuffisants. Les groupes de magazines Condé Nast et Hearst ont également renoncé au format IA, ou ont fortement réduit le nombre de posts. En France, on retrouve la même désillusion chez les éditeurs de presse. « IA est très satisfaisant en termes de trafic, mais la monétisation est insuffisante », dit Sophie Gourmelen, directrice générale du Parisien-Aujourd’hui en France. Renchérit Olivier Bonsart, président de 20 Minutes France : « Cela fait déjà un certain temps qu’on a levé le pied et que nous publions moins sur IA. Facebook bloquant les possibilités de monétarisation de nos pages, l’intérêt est très limité ».

En septembre 2016, le New York Times a cessé de publier sur Facebook, estimant que les revenus générés, et la propension des lecteurs à s’abonner étaient insuffisants. Les groupes de magazines Condé Nast et Hearst ont également renoncé au format IA, ou ont fortement réduit le nombre de posts. En France, on retrouve la même désillusion chez les éditeurs de presse. « IA est très satisfaisant en termes de trafic, mais la monétisation est insuffisante », dit Sophie Gourmelen, directrice générale du Parisien-Aujourd’hui en France. Renchérit Olivier Bonsart, président de 20 Minutes France : « Cela fait déjà un certain temps qu’on a levé le pied et que nous publions moins sur IA. Facebook bloquant les possibilités de monétarisation de nos pages, l’intérêt est très limité ». Au Videogame Economics Forum d’Angoulême (10-12 mai), qui réunissait les professionnels du secteur, le regard sur la réalité virtuelle a été plutôt négatif. En 2014, Facebook avait acheté pour 2 milliards de dollars la société pionnière qui avait inventé le casque célèbre en VR, Oculus Rift. Depuis, il prend ses distances, car les ventes du casque sont estimées à moins de 500 000 pièces en un an (2016-17), résultat jugé décevant. En avril, Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook misera désormais plutôt sur la réalité augmentée, qui consiste à rajouter des éléments visuels informatiques et non à s’enfermer dans un monde virtuel. Pour sa part, Sony a dépassé ses objectifs en écoulant 915 000 exemplaires de son casque VR moyen de gamme en quatre mois début 2017, mais son périphérique est devenu difficilement trouvable. Sony ne communique plus sur ce sujet, et a même fermé l’un de ses studios de développement, mauvais signe.

Au Videogame Economics Forum d’Angoulême (10-12 mai), qui réunissait les professionnels du secteur, le regard sur la réalité virtuelle a été plutôt négatif. En 2014, Facebook avait acheté pour 2 milliards de dollars la société pionnière qui avait inventé le casque célèbre en VR, Oculus Rift. Depuis, il prend ses distances, car les ventes du casque sont estimées à moins de 500 000 pièces en un an (2016-17), résultat jugé décevant. En avril, Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook misera désormais plutôt sur la réalité augmentée, qui consiste à rajouter des éléments visuels informatiques et non à s’enfermer dans un monde virtuel. Pour sa part, Sony a dépassé ses objectifs en écoulant 915 000 exemplaires de son casque VR moyen de gamme en quatre mois début 2017, mais son périphérique est devenu difficilement trouvable. Sony ne communique plus sur ce sujet, et a même fermé l’un de ses studios de développement, mauvais signe.

Le nombre d’écoutes sur les plateformes comme Deezer et Spotify est probablement entaché de distorsions au profit de certains artistes. Le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), qui regroupe les principaux acteurs de la filière en France, a détecté des anomalies (document interne du 24 décembre 2016) : « certains artistes de Rap Hip Hop cumulent des scores d’écoutes démesurées sur les plateformes de streaming audio ». Précisément, certains artistes ont été écoutés bien plus que les suivants au classement pendant plusieurs mois d’affilée sur l’intégralité des titres de l’album, disproportion particulièrement flagrante lors des sorties d’album. Or, dans le même temps, « les performances de ces artistes sur les plateformes de streaming audio sont loin d’être d’être atteintes sur les autres canaux de distribution ou de diffusion de musique digitale », autrement dit, les visionnages sur YouTube.

Le nombre d’écoutes sur les plateformes comme Deezer et Spotify est probablement entaché de distorsions au profit de certains artistes. Le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), qui regroupe les principaux acteurs de la filière en France, a détecté des anomalies (document interne du 24 décembre 2016) : « certains artistes de Rap Hip Hop cumulent des scores d’écoutes démesurées sur les plateformes de streaming audio ». Précisément, certains artistes ont été écoutés bien plus que les suivants au classement pendant plusieurs mois d’affilée sur l’intégralité des titres de l’album, disproportion particulièrement flagrante lors des sorties d’album. Or, dans le même temps, « les performances de ces artistes sur les plateformes de streaming audio sont loin d’être d’être atteintes sur les autres canaux de distribution ou de diffusion de musique digitale », autrement dit, les visionnages sur YouTube.

En 2016, Medium avait lancé ses propres formats publicitaires et des posts sponsorisés pour se placer sur le terrain de la publicité qualitative. Mais la plateforme a peiné à s’affirmer face aux grands médias aux marques fortes comme Facebook, qui se permet de prélever 70% de la valeur créée par d’autres, tout en se comportant comme un éditeur opaque et arbitraire. Seule une trentaine de médias avaient choisi d’être partenaires du projet proposé par Medium. Son modèle restait dépendant donc d’un accroissement perpétuel des volumes, et des équipes commerciales, allant dans le sens d’une démarche « gouvernée par la publicité [qui n’est pas] au service des gens ». Williams serait cette chose rare, un capitaliste idéaliste.

En 2016, Medium avait lancé ses propres formats publicitaires et des posts sponsorisés pour se placer sur le terrain de la publicité qualitative. Mais la plateforme a peiné à s’affirmer face aux grands médias aux marques fortes comme Facebook, qui se permet de prélever 70% de la valeur créée par d’autres, tout en se comportant comme un éditeur opaque et arbitraire. Seule une trentaine de médias avaient choisi d’être partenaires du projet proposé par Medium. Son modèle restait dépendant donc d’un accroissement perpétuel des volumes, et des équipes commerciales, allant dans le sens d’une démarche « gouvernée par la publicité [qui n’est pas] au service des gens ». Williams serait cette chose rare, un capitaliste idéaliste.

Les chaînes musicales spécialisées résistent plus ou moins bien en se positionnant sur une niche porteuse. « Les chaînes musicales sont des chaines d’accompagnement, qui offrent un accès à la musique parmi d’autres. La télévision n’a jamais eu le monopole de la musique », dit Richard Lenormand, directeur du pôle TV de Lagardère Active. La franchise MTV a choisi d’élargir sa programmation à du divertissement générationnel (la télé-réalité par exemple), et de produire en même temps des contenus exclusifs (captations de concerts, documentaires). En novembre 2015, a été lancée une version française de MyMTV, dans laquelle les abonnés de Canal+ et de Numericable-SFR peuvent créer leur propre chaîne de musique à la demande sur divers supports : 100 000 « chaînes » personnelles sont ainsi créées en France chaque mois. « Pour se distinguer, il faut offrir quelque chose de plus que les clips que l’on retrouve partout », résume Philippe Bailly, fondateur de NPA Conseil.

Les chaînes musicales spécialisées résistent plus ou moins bien en se positionnant sur une niche porteuse. « Les chaînes musicales sont des chaines d’accompagnement, qui offrent un accès à la musique parmi d’autres. La télévision n’a jamais eu le monopole de la musique », dit Richard Lenormand, directeur du pôle TV de Lagardère Active. La franchise MTV a choisi d’élargir sa programmation à du divertissement générationnel (la télé-réalité par exemple), et de produire en même temps des contenus exclusifs (captations de concerts, documentaires). En novembre 2015, a été lancée une version française de MyMTV, dans laquelle les abonnés de Canal+ et de Numericable-SFR peuvent créer leur propre chaîne de musique à la demande sur divers supports : 100 000 « chaînes » personnelles sont ainsi créées en France chaque mois. « Pour se distinguer, il faut offrir quelque chose de plus que les clips que l’on retrouve partout », résume Philippe Bailly, fondateur de NPA Conseil.

Facebook et Twitter ont publié début décembre leurs classements des sujets les plus lus, partagés et débattus sur leurs plateformes en 2016. Si les deux classements sont différents, trois thèmes ont dominé : le sport (avec les Jeux Olympiques et l’Euro de football), la politique (élections américaines et françaises), et les attentats terroristes en France et en Belgique.

Facebook et Twitter ont publié début décembre leurs classements des sujets les plus lus, partagés et débattus sur leurs plateformes en 2016. Si les deux classements sont différents, trois thèmes ont dominé : le sport (avec les Jeux Olympiques et l’Euro de football), la politique (élections américaines et françaises), et les attentats terroristes en France et en Belgique.

Au sein de la division éditoriale d’Ubisoft, Tommy François, directeur franco-américain, créatif, et ancien animateur de la chaîne de câble Game One, est chargé du pilotage des missions de repérage sur place. Il a envoyé une cinquantaine de personnes trois fois à New York pour The Division, et une semaine en Bolivie pour le jeu Ghost Recon Wildlands, basé sur le monde des narcotrafiquants, et dont la sortie est prévue en 2017. « Nous avons une base de données numérique, avec des vidéos sur la transformation de la coca, des photos de criminels, des reconstitutions de prisons, des interviews avec des repentis », dit-il.

Au sein de la division éditoriale d’Ubisoft, Tommy François, directeur franco-américain, créatif, et ancien animateur de la chaîne de câble Game One, est chargé du pilotage des missions de repérage sur place. Il a envoyé une cinquantaine de personnes trois fois à New York pour The Division, et une semaine en Bolivie pour le jeu Ghost Recon Wildlands, basé sur le monde des narcotrafiquants, et dont la sortie est prévue en 2017. « Nous avons une base de données numérique, avec des vidéos sur la transformation de la coca, des photos de criminels, des reconstitutions de prisons, des interviews avec des repentis », dit-il.

Premier groupe européen de télévision payante, la chaîne de satellite Sky TV (britannique, groupe Murdoch) vient de conclure un accord d’un million de dollars avec la Drone Racing League (DRL) américaine pour diffuser dix épisodes d’une heure de courses de drones. Cet accord intervient après le contrat signé entre la Drone Sports Association, organisation concurrente de la DRL, avec la chaîne ESPN pour diffuser des compétitions aux États-Unis, et avec 7Sports pour l’Europe.

Premier groupe européen de télévision payante, la chaîne de satellite Sky TV (britannique, groupe Murdoch) vient de conclure un accord d’un million de dollars avec la Drone Racing League (DRL) américaine pour diffuser dix épisodes d’une heure de courses de drones. Cet accord intervient après le contrat signé entre la Drone Sports Association, organisation concurrente de la DRL, avec la chaîne ESPN pour diffuser des compétitions aux États-Unis, et avec 7Sports pour l’Europe. Se situant entre jeu vidéo et course d’automobiles (avec force crashs spectaculaires sans conséquence), ce « sport » est vu comme disposant d’un gros potentiel médiatique. En France, Eurosport a entamé des discussions pour 2017 avec l’European Rotor Sport Association (Ersa), dont les compétitions se déroulent en public, et seraient retransmises en direct, plus proche donc des événements sportifs classiques. L’avenir dira si ce nouveau sport s’imposera à la télévision, et sous quelle forme.

Se situant entre jeu vidéo et course d’automobiles (avec force crashs spectaculaires sans conséquence), ce « sport » est vu comme disposant d’un gros potentiel médiatique. En France, Eurosport a entamé des discussions pour 2017 avec l’European Rotor Sport Association (Ersa), dont les compétitions se déroulent en public, et seraient retransmises en direct, plus proche donc des événements sportifs classiques. L’avenir dira si ce nouveau sport s’imposera à la télévision, et sous quelle forme.

L’entrave principale pour les investisseurs américains, c’est que le marché chinois reste encore très protectionniste. Seuls 34 films étrangers sont autorisés chaque année, et seulement 25% du prix de chaque billet revient aux sociétés étrangères (contre 50% aux États-Unis). Dans les circonstances, la coproduction se présente comme une solution intéressante, à condition qu’au moins un rôle principal soit réservé à un acteur chinois, et que le film ne montre pas la Chine (et sous-entendu son régime) sous une lumière négative. Déjà, pour obtenir l’une des 34 autorisations, les studios américains n’hésitent pas à adapter leurs scénarios.

L’entrave principale pour les investisseurs américains, c’est que le marché chinois reste encore très protectionniste. Seuls 34 films étrangers sont autorisés chaque année, et seulement 25% du prix de chaque billet revient aux sociétés étrangères (contre 50% aux États-Unis). Dans les circonstances, la coproduction se présente comme une solution intéressante, à condition qu’au moins un rôle principal soit réservé à un acteur chinois, et que le film ne montre pas la Chine (et sous-entendu son régime) sous une lumière négative. Déjà, pour obtenir l’une des 34 autorisations, les studios américains n’hésitent pas à adapter leurs scénarios.

Facebook a discrètement lancé en Pologne une option permettant d’envoyer des photos ou des vidéos éphémères, reprenant à son compte le concept qui a fait le succès de Snapchat, que Facebook avait essayé de racheter en 2013. Facebook a souvent recours à des tests dans des zones ciblées. La seule innovation de la fonctionnalité testée par Facebook (« Lifestage ») : des filtres déjà prêts à l’emploi pour illustrer ses photos.

Facebook a discrètement lancé en Pologne une option permettant d’envoyer des photos ou des vidéos éphémères, reprenant à son compte le concept qui a fait le succès de Snapchat, que Facebook avait essayé de racheter en 2013. Facebook a souvent recours à des tests dans des zones ciblées. La seule innovation de la fonctionnalité testée par Facebook (« Lifestage ») : des filtres déjà prêts à l’emploi pour illustrer ses photos. En janvier 2015, Snapchat, qui a 150 millions d’utilisateurs dans le monde, mais dont les vidéos atteignent 10 milliards de vues par jour, a lancé la version originale de Discover avec onze médias partenaires anglo-saxons (MTV, CNN, National Geographic entre autres), portés depuis à 23 (dont BuzzFeed, iHeartmedia, The Wall Street Journal). Des éditions locales ont été créées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, attirant, selon Snapchat, 100 millions de visiteurs chaque mois. Huit médias ont été retenus pour la version française, en tenant compte de leur poids numérique, et de leur positionnement éditorial : Le Monde, Paris Match, L’Équipe, Melty (tendances), Konbini (culture pop), Cosmopolitan (mode), Vice (showbiz), et Tastemade (cuisine, voyages), les trois derniers, déjà présents sur la version anglaise, bénéficiant d’accords globaux. Parmi les recalés, France Télévisions et le groupe Aufeminin.com. D’autres médias pressentis ont hésité à candidater (Le Parisien, Le Figaro, Glamour).

En janvier 2015, Snapchat, qui a 150 millions d’utilisateurs dans le monde, mais dont les vidéos atteignent 10 milliards de vues par jour, a lancé la version originale de Discover avec onze médias partenaires anglo-saxons (MTV, CNN, National Geographic entre autres), portés depuis à 23 (dont BuzzFeed, iHeartmedia, The Wall Street Journal). Des éditions locales ont été créées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, attirant, selon Snapchat, 100 millions de visiteurs chaque mois. Huit médias ont été retenus pour la version française, en tenant compte de leur poids numérique, et de leur positionnement éditorial : Le Monde, Paris Match, L’Équipe, Melty (tendances), Konbini (culture pop), Cosmopolitan (mode), Vice (showbiz), et Tastemade (cuisine, voyages), les trois derniers, déjà présents sur la version anglaise, bénéficiant d’accords globaux. Parmi les recalés, France Télévisions et le groupe Aufeminin.com. D’autres médias pressentis ont hésité à candidater (Le Parisien, Le Figaro, Glamour).

Le 8 septembre, l’entreprise d’intelligence artificielle

Le 8 septembre, l’entreprise d’intelligence artificielle