Actualités des industries culturelles et numériques #33, juillet-août 2015

La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et créatives du côté des professionnels, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.

Interdit à la reproduction payante.

Rapprochement entre musiciens et publicitaires

Longtemps opposés en principe (l’un appartenant à la sphère « marchande », l’autre à la sphère « artistique »), les métiers de la publicité et de la musique marchent de plus en plus main dans la main, sur fond d’industrie musicale sinistrée. Le duo électro français Make The Girl Dance, qui a vu son titre « Tchiki Tchiki Tchiki » adopté pour le spot du nouveau smartphone Nokia Lumia 930 (Microsoft) contre 180 000 $, fait partie des groupes, méconnus du grand public, spécialisés dans la musique pour publicités ; outre les smartphones, le duo a aussi fait de la musique pour des crèmes antirides et des glaces. Quant à lui, le groupe électro If The Kids a rythmé des publicités pour un parfum, une voiture et du prêt-à-porter. Ce qui est nouveau, c’est que les agences intègrent la musique de plus en plus en amont dans leurs créations. Pour le spot du parfum masculin « La Nuit de L’Homme » (Yves Saint Laurent), l’agence BETC, avec son département musique, BETC Pop, a fait intervenir l’artiste néerlandais Thomas Azier du début à la fin du processus créatif. Cette collaboration aurait coûté entre 200 000 et 250 000 euros à Yves Saint Laurent.

Longtemps opposés en principe (l’un appartenant à la sphère « marchande », l’autre à la sphère « artistique »), les métiers de la publicité et de la musique marchent de plus en plus main dans la main, sur fond d’industrie musicale sinistrée. Le duo électro français Make The Girl Dance, qui a vu son titre « Tchiki Tchiki Tchiki » adopté pour le spot du nouveau smartphone Nokia Lumia 930 (Microsoft) contre 180 000 $, fait partie des groupes, méconnus du grand public, spécialisés dans la musique pour publicités ; outre les smartphones, le duo a aussi fait de la musique pour des crèmes antirides et des glaces. Quant à lui, le groupe électro If The Kids a rythmé des publicités pour un parfum, une voiture et du prêt-à-porter. Ce qui est nouveau, c’est que les agences intègrent la musique de plus en plus en amont dans leurs créations. Pour le spot du parfum masculin « La Nuit de L’Homme » (Yves Saint Laurent), l’agence BETC, avec son département musique, BETC Pop, a fait intervenir l’artiste néerlandais Thomas Azier du début à la fin du processus créatif. Cette collaboration aurait coûté entre 200 000 et 250 000 euros à Yves Saint Laurent.

Musiciens et publicitaires sont bénéficiaires de cette nouvelle alliance, nous dit-on. La notion warholienne d’« artiste d’affaires » s’impose comme une évidence. Selon Greg Kozo de Make The Girl Dance, « c’est gratifiant et cela nous apporte une exposition qui rassure les programmateurs de concerts ». La diffusion du spot a porté les ventes de leur album en tête de classement sur Amazon. Pour Olivier Lefèvre, directeur de la société de production musicale Else (filiale de TBWA Paris) : « Pendant longtemps, les marques représentaient l’establishment, alors que les musiciens incarnaient la rébellion. Mais avec la crise, les deux mondes, affaiblis, ont choisi de réunir leurs forces ». Christophe Caurret, cofondateur de BETC Pop, abonde de son côté, plus conformiste que nature : « La ligne qui sépare commerce et pop culture est de plus en plus floue. La jeunesse d’aujourd’hui, née dans le capitalisme triomphant, n’a plus de problèmes pour utiliser ce dernier ».

Les budgets publicitaires ont fondu avec la crise, et les annonceurs ne peuvent plus s’offrir de gros tubes des artistes mondialement connus (des « golds »). Place alors depuis la fin des années 1990 à une utilisation du son plus pointue, génératrice des ambiances singulières, et spécifiquement jeunes. Place aussi aux agences spécialisées comme BETC, TBWA, Les Gaulois (Havas) ou même Publicis, qui piochent dans la musique électro, genre à moindre coût, et qui abrite une armée de réserve d’apprentis compositeurs importante.

Source : « Cette nouvelle génération de musiciens au service de la pub« , Les Échos, 13 mai 2015 (Véronique Richebois).

Voir aussi Actualités #18, mars 2014, et l’article dans la web-revue de Christophe Magis sur les stars et les marques.

Facebook ouvre un laboratoire à Paris, et prend une option sur l’avenir

Facebook a annoncé (le 2 juin) la création d’un centre de recherches à Paris, baptisé FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research), et dirigé par Florent Perronnin, scientifique normalien, ancien de Panasonic et de Xerox. Six chercheurs viennent d’être recrutés, et dans quelques années, on prévoit 25 à 30 salariés, plus des doctorants et des post-doctorants, nombre modeste, mais résultant d’une sélection très pointue. Le nouveau directeur de l’unité de recherche et du développement (R&D) de Facebook, Yann LeCun, formé à l’Esiee et à l’université Pierre-et-Marie-Curie, dirige actuellement 45 chercheurs repartis entre le siège à Menlo Park (San Francisco) et New York University, où il continue à être professeur. LeCun est l’un des pionniers d’une branche de l’intelligence artificielle, le deep learning (apprentissage statistique profond). Il estime que la France (surtout Paris) offre une concentration de talents et de cultures variés, en mathématiques et en informatique. En parallèle, Intel vient d’inaugurer (le 2 juin aussi) son premier centre de R&D dédié au big data à Bruyères-le-Chatel (Essonne), qui accueille déjà un centre d’études nucléaires.

L’unité R&D de Facebook est constituée de trois piliers : a) la réalité virtuelle autour du casque crée par Oculus Rift, start-up rachetée en 2014 (Actualités #24) ; b) la connexion étendue à Internet grâce aux satellites et aux avions solaires ; c) le deep learning, programme affecté au laboratoire de Paris, et dont les concepts serviraient dans des programmes de reconnaissance vocale, de reconnaissance d’images, de classification d’objets et de traduction automatique, « apprenant » grâce aux banques de données connues (soient des centaines de millions de paramètres) à produire la meilleure réponse possible. À la différence des modèles précédents des réseaux de neurones du cerveau, simplistes et voués à l’échec, le deep learning (2006) propose un apprentissage hiérarchique, c’est-à-dire que les différentes couches du modèle sont programmées à catégoriser d’abord les éléments les plus simples de l’information, avant de passer « toutes seules » aux plus compliqués (reconnaître les lettres avant de s’attaquer aux mots). Faisant entendre une note « solutionniste » (voir l’article sur Morozov de Marion Lemonnier), Mike Schroepfer, directeur technique de Facebook, estime : « L’intelligence artificielle doit permettre de trier toute l’information dont un utilisateur dispose afin d’améliorer les interactions sociales ».

Les géants de l’Internet (Google, Facebook, Microsoft, Amazon, et les sociétés chinoises Baidu, et Alibaba) livrent une bataille sans merci pour rafler la mise de la prochaine révolution technique pressentie : l’intelligence artificielle, et en ligne de mire à court terme, le deep learning, autrement dit des algorithmes qui permettent aux machines d’apprendre par elles-mêmes. Alibaba a investi un milliard de dollars dans la recherche dans ce domaine au premier trimestre, soit 30% de son chiffre d’affaires. Servant la soupe, Laurent Guez, directeur délégué de la rédaction des Échos, dit dans une interview sur LCI (3 juin) : « Grâce au deep learning, Facebook va pouvoir parler avec vous (reconnaissance vocale), qualifier les textes et les images que vous postez (par exemple, ranger une vidéo automatiquement dans la bonne catégorie), détecter des messages indésirables que vous recevez. Tout ça pour rapprocher les contenus de ceux qui sont intéressés ».

Les géants de l’Internet (Google, Facebook, Microsoft, Amazon, et les sociétés chinoises Baidu, et Alibaba) livrent une bataille sans merci pour rafler la mise de la prochaine révolution technique pressentie : l’intelligence artificielle, et en ligne de mire à court terme, le deep learning, autrement dit des algorithmes qui permettent aux machines d’apprendre par elles-mêmes. Alibaba a investi un milliard de dollars dans la recherche dans ce domaine au premier trimestre, soit 30% de son chiffre d’affaires. Servant la soupe, Laurent Guez, directeur délégué de la rédaction des Échos, dit dans une interview sur LCI (3 juin) : « Grâce au deep learning, Facebook va pouvoir parler avec vous (reconnaissance vocale), qualifier les textes et les images que vous postez (par exemple, ranger une vidéo automatiquement dans la bonne catégorie), détecter des messages indésirables que vous recevez. Tout ça pour rapprocher les contenus de ceux qui sont intéressés ».

Les assistants numériques vocaux installés sur les smartphones des Apple, Microsoft ou Google (Android) sont les premiers exemples, encore primitifs, de ces techniques. Des sociétés comme Google ont l’avantage de posséder un énorme ensemble de données (dataset), et lorsqu’on traite des millions d’informations, il faut avoir beaucoup d’ordinateurs à disposition, même si les applications futures visent les ordinateurs personnels.

Reste à savoir le potentiel scientifique ultime du deep learning, et sa capacité à faire advenir une intelligence artificielle forte, susceptible de concurrencer le cerveau humain. Au stade actuel, le deep learning souffre du défaut de fonctionner empiriquement (et très relativement), sans qu’on puisse comprendre pourquoi, déficit théorique endémique aux approches cybernétiques, avec leurs « boîtes noires » inaccessibles à la raison. Un article du psychologue Gary Marcus publié dans le New Yorker en novembre 2012 nous rappelle que, même si la technique du deep learning a obtenu des performances de 70% supérieures à celles recourant à d’autres méthodes, les ordinateurs n’ont reconnu qu’un sixième de leurs cibles en moyenne. Il y a du pain donc sur la planche. Même le très enthousiaste directeur de recherche chez Google, Peter Norvig, ne voit pas comment on pourrait construire une machine susceptible de comprendre des histoires en utilisant uniquement le deep learning. Conscient des déceptions passées qui ont marqué la recherche en intelligence artificielle, Yann LeCun reste prudent, parle de « défi scientifique », et admet qu’ « qu’il y aura aussi beaucoup d’obstacles que l’on ne voit pas encore ».

Certains scientifiques prétendent que ce projet relève plutôt du marketing, et qu’il ne s’agit pas de révolution majeure dans le domaine. En cas de réussite future, problématique, reste à évaluer les bénéfices réels pour l’humanité (et pas seulement pour les géants de l’Internet) d’un projet qui vise à marginaliser, voire éliminer la présence humaine des circuits de l’information. C’est la question de la valeur d’usage de l’innovation qui se pose (aura-t-on vraiment envie de parler avec un robot « intelligent » ?), et qui implique fortement celle du désir de nous autres humains.

Sources : « Facebook ouvre un laboratoire de recherches futuriste à Paris » (David Larousserie), Le Monde, 4 juin 2015, « Éco & Entreprise », p. 7 ; « Yann LeCun, l’intelligence en réseaux » (David Larousserie), Le Monde, 10 juin, 2015, « Science et médecine », p. 7 ; « Intelligence artificielle : Facebook écrit une partie du futur à Paris » (Nicolas Rauline), Les Échos, 2 juin, 2015 ; « Paris, le nouvel ami de Facebook » (Laurent Guez), Les Échos, 3 juin 2015 ; internetactu.net/2014/10/02/le-deep-learning-pour-tous/(Rémi Sussan), site recommandé ; Interview avec Yann LeCun (Benoît Georges), Les Échos, 15 juin 2015 (intéressant).

Pour tout acheter, cliquez ici

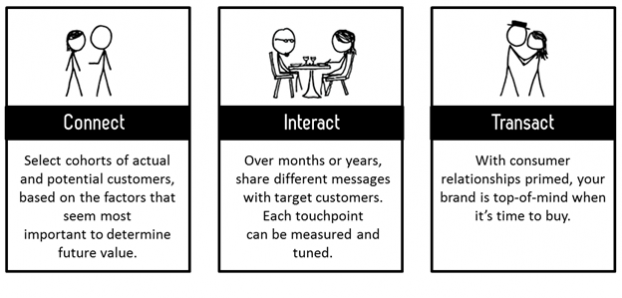

Après l’e-commerce, le m-commerce. Encore relativement rares, les boutons « acheter » vont se généraliser sur les applications mobiles. Google, Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest vont mettre en place cette fonctionnalité, en espérant un nouveau relais de croissance sur les smartphones et tablettes, et en s’appuyant sur la demande insistante, soi-disant, des utilisateurs. Digi-Capital estime que le montant du m-commerce dans le monde pourrait atteindre 516 milliards $ en 2017, et 850 milliards $ en 2018, alors que 150 millions d’Américains, d’après eMarketer, ont utilisé leur mobile pour réaliser un achat ou pour comparer les prix en 2014. Là où le bat blesse, toujours d’après eMarketer, c’est que le montant des dépenses publicitaires sur mobile en 2014 aux États-Unis se plafonne à 19,2 milliards $.

Le modèle économique pour Google, Facebook et Twitter sera publicitaire. On espère inciter les distributeurs et les marques à acheter davantage de pins sponsorisés (avec bouton d’achat intégré, image à gauche) en promettant des retours sur investissement plus élevés. Les grandes entreprises du Web ne prélèveront aucune commission sur les achats réalisés, et visent d’abord à constituer un catalogue de millions de références ; ce, afin de ne pas laisser le commerce mobile aux mains d’Amazon par exemple. Les boutons « acheter » seront plus importants sur les supports mobiles, de plus en plus utilisés pour les recherches en ligne et le suivi des réseaux sociaux. Actuellement, le processus d’achat est compliqué, et implique la redirection sur des sites pas forcément adaptés aux petits écrans, sans parler des problèmes de sécurité. Google peine encore à convaincre les annonceurs à payer autant sur mobile que sur support fixe pour être affichés en haut des résultats de recherche. Le prix moyen des publicités ne cesse de reculer (-13% sur les liens sponsorisés au premier trimestre 2015) sur Google, qui compte sur le bouton « acheter » pour inverser cette tendance.

Le modèle économique pour Google, Facebook et Twitter sera publicitaire. On espère inciter les distributeurs et les marques à acheter davantage de pins sponsorisés (avec bouton d’achat intégré, image à gauche) en promettant des retours sur investissement plus élevés. Les grandes entreprises du Web ne prélèveront aucune commission sur les achats réalisés, et visent d’abord à constituer un catalogue de millions de références ; ce, afin de ne pas laisser le commerce mobile aux mains d’Amazon par exemple. Les boutons « acheter » seront plus importants sur les supports mobiles, de plus en plus utilisés pour les recherches en ligne et le suivi des réseaux sociaux. Actuellement, le processus d’achat est compliqué, et implique la redirection sur des sites pas forcément adaptés aux petits écrans, sans parler des problèmes de sécurité. Google peine encore à convaincre les annonceurs à payer autant sur mobile que sur support fixe pour être affichés en haut des résultats de recherche. Le prix moyen des publicités ne cesse de reculer (-13% sur les liens sponsorisés au premier trimestre 2015) sur Google, qui compte sur le bouton « acheter » pour inverser cette tendance.

La réussite du bouton sur les réseaux sociaux est incertaine, et les précédentes expériences en matière de commerce n’y ont pas été très convaincantes, particulièrement sur Facebook, qui n’a pas été conçu pour cela. Selon eMarketer, Pinterest, qui a dévoilé le premier ses pins commerciaux le 2 juin, semble le mieux placé, car ses utilisateurs s’en servent déjà comme outil d’achat, notamment dans les domaines de la décoration intérieure, et de l’art de la table.

La réussite du bouton sur les réseaux sociaux est incertaine, et les précédentes expériences en matière de commerce n’y ont pas été très convaincantes, particulièrement sur Facebook, qui n’a pas été conçu pour cela. Selon eMarketer, Pinterest, qui a dévoilé le premier ses pins commerciaux le 2 juin, semble le mieux placé, car ses utilisateurs s’en servent déjà comme outil d’achat, notamment dans les domaines de la décoration intérieure, et de l’art de la table.

La philosophie derrière le m-commerce semble se fonder sur l’idée d’un consommateur idéalement réceptif, dont la vie éveillée hors travail est largement dédiée aux achats (en un clic), et aux recherches orientées vers de futurs achats. Il n’est pas certain que cela corresponde à une vraie demande sociale.

Source : « Sur mobile, la guerre des boutons « acheter » » (Jérôme Marin), Le Monde, « Éco & Entreprise », 5 juin 2015, p. 7.

Voir aussi Actualités #8, avril 2013.

« Les technologies sont des concentrés d’idéologies »

Échanger des données personnelles sur votre activité physique contre une ristourne sur votre mutuelle ou votre prime d’assurance-décès : c’est le nouveau type de contrats que les assureurs (Axa) commencent à proposer en France. Les assureurs américains vont déjà plus loin, et multiplient les bonus si le client accepte de porter un bracelet fourni permettant de mesurer ses pas quotidiens, ses calories consommées, sa qualité du sommeil, sa tension artérielle, son taux de cholestérol, sa consommation d’alcool, et d’autres paramètres. Et pourquoi pas, à l’avenir, la quantité et la qualité des rapports sexuels (y compris des auto-rapports) ? Dans le sillage des deux entrées ci-dessus, et de l’article de Marion Lemonnier le mois dernier, voici des extraits d’une interview donnée par Evgeny Morozov à Libération le 21 avril.

« Quand on parle de « quantification de la vie », on doit avoir en tête qu’un seul élément du système politique – le citoyen – est « quantifié ». Il s’agit d’un type de politique qui s’accommode plutôt bien du paradigme néolibéral et de ses débats infinis sur la responsabilisation de l’individu. C’est le genre de discours qui ignore les structures et les hiérarchies du pouvoir […] Cette alliance tactique entre les limitations épistémiques du big data et les transformations politiques du néolibéralisme représente l’une des plus grandes menaces à la démocratie aujourd’hui.

« Je soutiens depuis toujours que les technologies sont des concentrés d’idéologies politiques. Prenez n’importe quel gadget de la Silicon Valley et vous verrez l’ensemble des présomptions qu’il contient sur le citoyen, le régime politique et plus largement sur la vie publique […] N’est-il pas évident que sans changement radical, Google fournira dans dix ans des services bancaires, des systèmes de santé et d’éducation ?

« On ne peut pas se permettre de déléguer les questions relevant de la technologie au seul marché, de les gérer comme de simples consommateurs. Non, il faut traiter la technologie comme de la monnaie : c’est l’une des puissances centrales qui organise la vie moderne ».

Source : « Les technologies sont des concentrés d’idéologies« (entretien complet), Libération, 21 avril 2015, p. 4-5.

La télévision sur mobile se développe

En peu de temps, la télévision sur mobile est devenue un enjeu majeur pour les chaînes. « Jusqu’à présent, les ordinateurs ou les tablettes étaient des outils supplétifs au téléviseur. Le smartphone bouscule tout ça. Il se substitue en partie à la télé, car il change le rapport classique à l’écran, en le rendant plus intime », estime Bruno Patino, directeur général aux programmes, et aux développements numériques de France Télévisions. « Certaines études montrent que la baisse du temps passé devant la télé au sortir de l’adolescence est plus forte qu’avant. Le retour devant le petit écran se fait de façon plus lente au moment de l’entrée dans la vie active. Nous assistons au même phénomène qu’a connu la presse écrite il y a une quinzaine d’années. Les jeunes ont abandonné la lecture des journaux papier et n’y sont pas revenus ensuite ». De son côté, Olivier Abecassis, directeur général d’e-TF1, temporise : « Il n’y a pas de chiffres qui démontrent que nous vivons une évolution profonde ».

En fait, les indices sont déjà assez éloquents en ce qui concerne les chaînes visant prioritairement un public jeune. Comme l’indique Thomas Follin, directeur général de M6 Web depuis 2014 : « 20% de la consommation des chaînes du groupe se fait sur mobile et pour W9, qui s’adresse à un public plus jeune, cette part grimpe à 30%. Ce mode de visionnage connaît clairement une forte croissance… On constate clairement que la télé-réalité et l’humour réalisent, sur mobile, de bien meilleures performances que d’autres genres ».

Chose surprenante, l’utilisation du mobile pour regarder la télévision se fait essentiellement à la maison. Le smartphone est plutôt utilisé pour regarder des formats courts, ou des extraits d’émissions (Scènes de ménage, Secret Story, Les Ch’tis, Soda…). Les chaînes s’adaptent à ce nouveau mode de consommation en proposant des sélections de gaffes, de bêtises et de prises de bec extraites des émissions de plateau. D17 vient de lancer une application avec du contenu supplémentaire sur téléphone lorsqu’on regarde la chaîne. France Télévisions vient de lancer l’application Zoom destinée aux iPhones qui permet de composer sa « chaîne idéale » des émissions du service public, à partir de ses centres d’intérêt. Symptomatiquement, on ne parle pas de séries, format très populaire chez les jeunes. Il n’est pas certain qu’on ait envie de regarder Game of Thrones sur un appareil mobile.

Source : « La télévision sur mobile se développe » (Joël Morio), Le Monde, 7-8 juin 2015, p. 18.

Le streaming musical doit devenir payant, et la bataille s’annonce acharnée

« La messe est dite. La qualité des réseaux et des terminaux fait que l’amateur de musique n’a plus intérêt à télécharger. Le consommateur délaisse le modèle de la possession de la musique, car il comprend et accepte le modèle de l’abonnement comme un droit d’accès », dit Nicolas d’Hueppe, président d’Hitster (Cellfish Europe), application pour un service de streaming musical low cost.

Spotify, le numéro un mondial de l’écoute de musique en ligne (1,082 milliard $ en chiffre d’affaires), n’a toujours pas dégagé de bénéfice depuis sa création en Suède en 2006. Son développement projeté dans la vidéo le mettrait en concurrence directe avec YouTube. Bien qu’ayant triplé ses pertes en 2014, Spotify continue à investir lourdement pour son expansion (la perte nette en 2014 est montée à 162,3 millions € contre 55,9 millions € en 2013). Aujourd’hui, Spotify revendique 60 millions d’utilisateurs dans 58 pays, dont 15 millions payants ; il figure parmi les start-ups non cotées les plus valorisées au monde (8,4 milliards $ selon le Wall Street Journal).

Le principe d’abonnement à une plateforme musicale s’est avancé l’an dernier avec 2,3 millions d’abonnés à Deezer (16 millions d’utilisateurs) qui, comme Spotify et d’autres, reversent la majeure partie de leurs recettes aux producteurs. « Entre 70 et 75%, ce qui nous empêche déjà de financer notre développement comme on le souhaiterait. Nous n’avons pas autant de leviers de négociation auprès des producteurs que les vendeurs physiques », dit Ludovic Pouilly, directeur chez Deezer. Mais cela n’empêche pas que les artistes s’estiment avec raison être insuffisamment rémunérés (100 écoutes en ligne équivalent à la vente d’un single, et 1000 à la vente d’un album). Le streaming gratuit, encore très majoritaire, rapporte bien moins d’argent que sa version payante. Explique Stephan Bourdoiseau, patron de Wagram Music, première maison de disques indépendante en France : « Tout le pari actuel est de se servir du gratuit pour développer ce nouvel usage de la musique, et de faire ensuite migrer les 11 millions de streamers français vers le modèle payant ».

Le 30 juin, Apple a lancé son propre service de streaming disponible dans 100 pays sous forme d’une application pour les produits maison (iPhone, iPad, Mac), et ensuite sur les terminaux Android (Google), alors qu’il est leader dans le téléchargement, grâce à iTunes. Cela constitue clairement un aveu d’échec de la stratégie passée. Alors que Spotify et Deezer offrent des écoutes gratuites moyennant la diffusion de publicités entre les titres, le service d’Apple sera uniquement payant (écoute illimitée contre 10 € par mois). Au niveau mondial, le numérique a généré autant de revenus en 2014 (6,9 milliards $, selon le Digital Musical Report publié par l’IFPI en avril) que les ventes physiques, qui n’en finissent pas de chuter (-11,2% en 2014 en France, où les ventes physiques dominent encore (71%)).

Le streaming payant au niveau mondial (+39% à 1,6 milliard $) tire la croissance de ces revenus, alors que le téléchargement recule de 8% à 3,6 milliards $. Les producteurs comptent sur Apple pour booster le modèle d’abonnement payant dans un marché qui reste fragile, et où les revenus sont encore limités. Selon Cécile Rap-Veber, directrice des licences et collectes à la Sacem : « Il faut que l’offre gratuite soit dégradée par rapport à l’offre payante. En misant sur le seul modèle payant, Apple va faire bouger les lignes ». Apple a aussi lancé une webradio appelée Beats 1 (accessible gratuitement), animée par l’homme le plus cool au monde, le présentateur vedette néozélandais Zane Lowe, débauché de BBC Radio 1, où il a acquis une réputation de créateur de tendances. Cyniquement, Yves Riesel, fondateur du service de streaming français Qobuz, estime : « le véritable atout d’Apple, ce sont les centaines de millions de cartes bancaires déjà enregistrées sur leurs serveurs ».

En réponse aux critiques séparées de la chanteuse Taylor Swift, et des labels indépendants, Apple Music a retiré avant le lancement une clause, soi-disant dans l’intérêt de tous et acceptée par les trois majors (Universal, Sony, Warner), prévoyant qu’aucune commission ne serait renversée aux artistes, aux compositeurs, et aux maisons de disques pendant la période d’essai de trois mois offerte à tous les nouveaux utilisateurs. La volte-face de l’entreprise, qui ne coutera « que » quelques dizaines de millions de dollars, était avant tout pragmatique : « La question n’est pas assez stratégique pour justifier un conflit avec une artiste aussi populaire à une semaine du lancement. Le groupe n’avait pas anticipé ces réponses négatives », estime Russ Crupnik, directeur du cabinet MusicWatch. Quant aux labels indépendants, leur coopération est essentielle, moins en termes de revenus que pour la profondeur du catalogue.

À terme, selon Associated Press, Apple viserait 100 millions d’abonnés, et un chiffre d’affaires mensuel d’un milliard de dollars. En 2020, le marché du streaming musical payant pourrait atteindre 16,42 milliards $ de revenus, selon le fonds américain P. Schoenfeld Asset Management, et représenter 50 à 70% des revenus du secteur. Il n’est pas clair combien des acteurs actuels sur le marché, chacun avec sa stratégie d’offre et de prix, pourraient survivre : en plus d’Apple, de Spotify et de Deezer, on compte Tidal (lancé par Jay-Z, qualité sonore, 20$ par mois), YouTube Music Key (2015, 10$ par mois, limité aux États-Unis), Microsoft Xbox (2014), Qobuz (depuis 2007, français, qualité sonore), Pandora (depuis 2000, « webradio intelligente »), Hitster (2014, playlist, 2$ par mois). La bataille s’annonce acharnée.

Une conséquence de la croissance du marché numérique, et l’effondrement non compensé du marché du disque pourrait être l’élimination des producteurs et des entrepreneurs spécialisés. Face aux contraintes économiques, de plus en plus d’artistes produisent leurs albums eux-mêmes, se contentant d’un contrat de licence avec une maison de disques pour la promotion et la distribution, organisent leurs spectacles, et gèrent leurs droits d’édition, devenant du coup des (auto-) entrepreneurs et, en cas de réussite, des chefs d’entreprise comme Jay-Z.

Sources : « En quête d’i-thunes » (Christophe Alix), Libération, 8 juin 2015, p. 26-7 ; « Musique en streaming : Deezer ne craint pas l’arrivée d’Apple » (Alain Beuve-Méry), Le Monde, 7-8 juin 2015, p. 7 ; « Apple-Spotify : cette bataille qui s’annonce dans le streaming » (Nicolas Richaud), Les Échos, 6 juin 2015 ; « Spotify triple ses pertes et veut se lancer dans la vidéo« , Les Échos, 8 juin 2015 ; « La future manne du streaming réveille les vieilles querelles du monde de la musique » (Julien Dupont-Calbo), Les Échos, 5 juin 2015 ; « Apple se lance dans le marché du streaming » (Sarah Belouezzane et Anne Eveno), Le Monde, 10 juin, 2015, « Éco et Entreprise », p. 8 ; « Les artistes s’invitent dans la bataille du streaming« , Le Monde, 23 juin 2015, « Éco et Entreprise », p. 7.

Voir aussi Actualités #18, mars 2014, Actualités #19, avril 2014, et Actualités #27, janvier 2015.

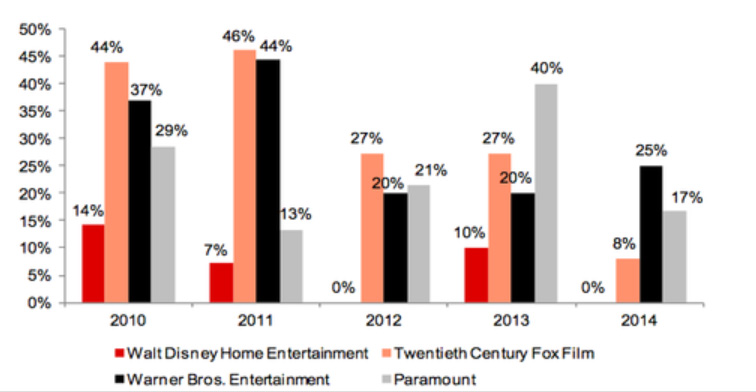

« Jurassic World »

Jurassic World, sorti dans le monde entier entre le 10 et le 12 juin, est devenu le premier film à passer la barre de 500 millions $ de recettes lors de son premier week-end d’exploitation (511,8 millions $ : 204,6 millions $ en Amérique du Nord, et 307,2 millions $ dans le reste du monde). Après deux semaines, il a dépassé 1 milliard $, et le record établi par Avatar (2,7 milliards $) est en ligne de mire.

Jurassic World, sorti dans le monde entier entre le 10 et le 12 juin, est devenu le premier film à passer la barre de 500 millions $ de recettes lors de son premier week-end d’exploitation (511,8 millions $ : 204,6 millions $ en Amérique du Nord, et 307,2 millions $ dans le reste du monde). Après deux semaines, il a dépassé 1 milliard $, et le record établi par Avatar (2,7 milliards $) est en ligne de mire.

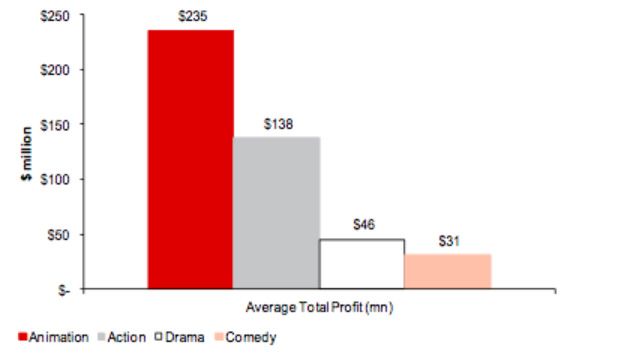

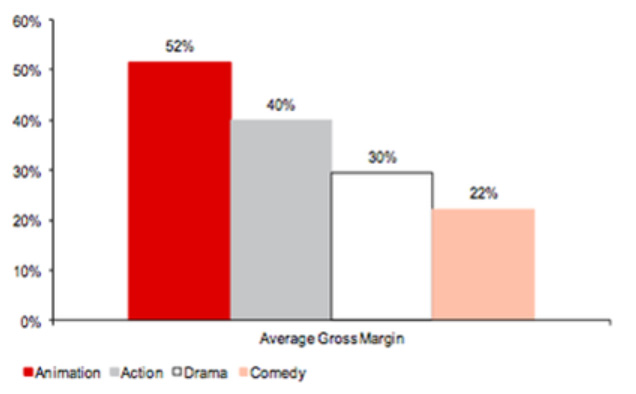

Le coût de production est estimé à 150 millions $ (relativement modeste par rapport aux 280 millions $ dépensés sur The Avengers : Age of Ultron, qui a moins cartonné au box-office) ; les frais de marketing s’élèvent aussi à 150 millions $. Universal, à la fois producteur et distributeur, a confié la réalisation à Colin Trevorrow (1976-), qui n’avait fait qu’un seul long-métrage jusque-là (Safety Not Guaranteed, 2012) ; le film, quatrième de la franchise, reprend avec quelques variations les grandes lignes de l’original Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), mais avec « plus de dents », et en 3D. La bande-annonce a atteint, lors du premier week-end, 66,6 millions de vues sur YouTube, avec un taux incroyable de re-posts de 45 : 1 (la moyenne pour les blockbusters étant de 9 : 1). YouTube s’affirme de plus en plus comme le principal vecteur du marketing pour ce genre de film, l’accueil plutôt mitigé ou négatif des critiques professionnels (surtout de la presse écrite) comptant pour du beurre.

Le coût de production est estimé à 150 millions $ (relativement modeste par rapport aux 280 millions $ dépensés sur The Avengers : Age of Ultron, qui a moins cartonné au box-office) ; les frais de marketing s’élèvent aussi à 150 millions $. Universal, à la fois producteur et distributeur, a confié la réalisation à Colin Trevorrow (1976-), qui n’avait fait qu’un seul long-métrage jusque-là (Safety Not Guaranteed, 2012) ; le film, quatrième de la franchise, reprend avec quelques variations les grandes lignes de l’original Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), mais avec « plus de dents », et en 3D. La bande-annonce a atteint, lors du premier week-end, 66,6 millions de vues sur YouTube, avec un taux incroyable de re-posts de 45 : 1 (la moyenne pour les blockbusters étant de 9 : 1). YouTube s’affirme de plus en plus comme le principal vecteur du marketing pour ce genre de film, l’accueil plutôt mitigé ou négatif des critiques professionnels (surtout de la presse écrite) comptant pour du beurre.

Sources : Deadline Hollywood (site) ; Le Monde, 16 juin 2015, p. 14 ; The Guardian, 19 june 2015.

Patrick Macnee (Chapeau melon et Bottes de Cuir) est mort

Patrick Macnee, qui a incarné le personnage de John Steed dans la série britannique The Avengers (Chapeau melon et Bottes de Cuir), vient de mourir (le 25 juin) à l’âge de 93 ans à Palm Springs (Californie), où il a résidé depuis 1967. Si j’ai envie de parler de lui, c’est parce qu’il a eu la gentillesse de m’écrire en 1990 après la publication de mon From « The Avengers » to « Miami Vice » (Manchester University Press) pour me dire que mon analyse de la série était « spot on » (juste, comme il fallait) en joignant des photos personnelles signées que j’ai perdues depuis. Je ne pense pas une seconde qu’il s’agit là d’un endossement de l’approche freudo-marxiste-structuraliste qui était la mienne, mais plutôt d’une reconnaissance du rôle positif que pourrait jouer l’analyse universitaire en donnant un prestige intellectuel inespéré à une production télévisuelle de divertissement, encore relativement déconsidérée à l’époque. Paradoxalement, par la suite, c’est l’analyse universitaire, désormais largement ouverte aux séries, qui s’est trouvée marginalisée au sein d’une sériephilie généralisée, dans laquelle la dimension critique est presque inexistante. Qu’une vedette de télévision, certes un petit peu has been, écrive à un universitaire inconnu serait impensable de nos jours.

Patrick Macnee, qui a incarné le personnage de John Steed dans la série britannique The Avengers (Chapeau melon et Bottes de Cuir), vient de mourir (le 25 juin) à l’âge de 93 ans à Palm Springs (Californie), où il a résidé depuis 1967. Si j’ai envie de parler de lui, c’est parce qu’il a eu la gentillesse de m’écrire en 1990 après la publication de mon From « The Avengers » to « Miami Vice » (Manchester University Press) pour me dire que mon analyse de la série était « spot on » (juste, comme il fallait) en joignant des photos personnelles signées que j’ai perdues depuis. Je ne pense pas une seconde qu’il s’agit là d’un endossement de l’approche freudo-marxiste-structuraliste qui était la mienne, mais plutôt d’une reconnaissance du rôle positif que pourrait jouer l’analyse universitaire en donnant un prestige intellectuel inespéré à une production télévisuelle de divertissement, encore relativement déconsidérée à l’époque. Paradoxalement, par la suite, c’est l’analyse universitaire, désormais largement ouverte aux séries, qui s’est trouvée marginalisée au sein d’une sériephilie généralisée, dans laquelle la dimension critique est presque inexistante. Qu’une vedette de télévision, certes un petit peu has been, écrive à un universitaire inconnu serait impensable de nos jours.

Mon analyse (pionnière à l’époque) de Chapeau Melon et Bottes de Cuir m’a mené d’y voir une rupture entre, d’un côté, ce que j’ai appelé la série « pop » (faisant partie d’une pop culture internationale plus générale : Warhol, James Bond, la bande dessinée, la musique des Beatles et des Rolling Stones etc.), sans profondeur psychologique, et de l’autre, la série dramatique, théâtrale, moralisatrice (la série western ou policière des années 1950). Mais ramenée à l’individu Patrick Macnee, la réalité historique est plus compliquée. La back story du personnage Steed est similaire à la jeunesse de Macnee, si l’on écarte l’origine aristocrate du premier ; comme Steed, Patrick Macnee (né en 1922 à Londres, et élevé par sa mère bohème et la campagne « excentrique » de celle-ci) est passé par l’école privée snob d’Eton (d’où il fut expulsé pour trafic de paris sur les chevaux et de pornographie), avant de devenir sous-lieutenant navigateur d’une vedette-torpilleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Après des tournées théâtrales dans les provinces anglaises, Macnee eut son premier (petit) rôle au cinéma en 1938. Ce Britannique de naissance, qui a systématiquement déclenché le réflexe complaisant « so british » chez les journalistes français, émigra aux États-Unis après la guerre, et devint citoyen américain en 1959. Il tourna dans des séries américaines classiques des années 1950 comme The Twilight Zone, Alfred Hitchcock presents, Rawhide (un western), et Playhouse 90.

Mon analyse (pionnière à l’époque) de Chapeau Melon et Bottes de Cuir m’a mené d’y voir une rupture entre, d’un côté, ce que j’ai appelé la série « pop » (faisant partie d’une pop culture internationale plus générale : Warhol, James Bond, la bande dessinée, la musique des Beatles et des Rolling Stones etc.), sans profondeur psychologique, et de l’autre, la série dramatique, théâtrale, moralisatrice (la série western ou policière des années 1950). Mais ramenée à l’individu Patrick Macnee, la réalité historique est plus compliquée. La back story du personnage Steed est similaire à la jeunesse de Macnee, si l’on écarte l’origine aristocrate du premier ; comme Steed, Patrick Macnee (né en 1922 à Londres, et élevé par sa mère bohème et la campagne « excentrique » de celle-ci) est passé par l’école privée snob d’Eton (d’où il fut expulsé pour trafic de paris sur les chevaux et de pornographie), avant de devenir sous-lieutenant navigateur d’une vedette-torpilleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Après des tournées théâtrales dans les provinces anglaises, Macnee eut son premier (petit) rôle au cinéma en 1938. Ce Britannique de naissance, qui a systématiquement déclenché le réflexe complaisant « so british » chez les journalistes français, émigra aux États-Unis après la guerre, et devint citoyen américain en 1959. Il tourna dans des séries américaines classiques des années 1950 comme The Twilight Zone, Alfred Hitchcock presents, Rawhide (un western), et Playhouse 90.

Alors que le fond idéologique (distillé dans des histoires loufoques, surréalistes) de Chapeau melon et Bottes de Cuir (1961-9) est résolument libéral, du côté de la mode, et de la consommation démocratique et individualiste, prenant pour cibles tantôt la vieille garde réactionnaire (aristocrates, colonels à la retraite), tantôt les nouveaux riches vulgaires alliés aux scientifiques naïfs ou indélicats, Patrick Macnee lui-même était plutôt vieux jeu ; son hobby fut l’observation des oiseaux, activité pas exactement dans le vent. Il n’aimait pas les films James Bond en raison de leur « sadisme horripilant », mais il trouvait « fascinant » les romans originaux d’Ian Fleming, où l’aspect réactionnaire du personnage est plus affirmé (un clubman très marqué à droite). Dans son manque d’estime pour les films James Bond, il rejoignait son confrère Patrick McGoohan, dont Le Prisonnier (1967) est un exemple classique de l’esthétique pop à la télévision. Pour la petite histoire, McGoohan, très catholique, a refusé le rôle de James Bond car il n’y aimait pas « le sexe facile et la violence gratuite » : « Enlevez à Bond ses femmes et son talent avec un menu, et il ne reste pas grande chose » (TV Times, 26 sept. 1965, p. 2-3). Pour ces deux protagonistes d’une nouvelle approche de la télévision dans les années 1960, la ligne de fracture subjective passait par la franchise James Bond, un pont moderniste trop loin. On n’ose pas imaginer ce qu’ils auraient pensé de Game of Thrones.

Sources : Associated Press, consulté dans The New Zealand Herald, juin 25, 2015 ; livre cité.