Filmer le sport, ça sert aussi à faire la guerre – Francis JAMES

Dans un bref passage de sa Théorie du drone, Grégoire Chamayou rapporte que le Pentagone s’est tourné vers la télévision pour apprendre des chaînes l’utilisation de la vidéo et de l’informatique appliquée aux retransmissions sportives, cette fois-ci à des fins de poursuite et de neutralisation des insurgés. C’est le point de départ de l’article de Francis James, qu’on aurait tort de limiter à une analyse de l’évolution des procédures dans la diffusion télévisée des événements sportifs, et de leur récupération (indue) par l’appareil militaire. Il s’agit aussi et surtout d’une étude sociologique conséquente qui mobilise des concepts avancés par Foucault (« examen », « panoptique ») dans un champ d’application inattendu, où un projet latent de société sécuritaire a pu s’expérimenter et s’enraciner sans heurts, et sans que les acteurs en soient conscients ; quoi après tout de plus neutre et anodin que de s’appuyer sur les avancées technologiques pour faire un meilleur rendu d’une rencontre sportive ? Comme un diagramme abstrait, les techniques de surveillance des individus analysées par Foucault sortent progressivement de la prison pour intégrer l’école, l’armée, l’usine, l’administration, l’hôpital et à sa manière, la télévision. De même, l’ultralibéral « projet de la Silicon Valley » (la régulation algorithmique, le transhumanisme), que nous avons épinglé à plusieurs reprises dans la Web-revue, avance ses billes là où il y a moindre résistance : le progrès médical, les réseaux sociaux, les nouveaux biens et services numériques.

Drones, images de sport, images de guerre

« Les diffuseurs d’événements sportifs veulent collecter et cataloguer des vidéos liées à un joueur spécifique ou à un tir gagnant, l’armée veut disposer de la même capacité pour suivre les insurgés », explique Larry James qui dirige la branche « Renseignement, surveillance et reconnaissance » de l’US Air Force [1]. Dans Théorie du drone (2013), Grégoire Chamayou rapporte que le Pentagone s’est tourné vers la télévision pour apprendre des chaînes l’utilisation de la vidéo et de l’informatique appliquée aux sports. Et que l’armée américaine a décidé d’acquérir une version modifiée du logiciel de traitement des images dont se sert la chaîne sportive ESPN. Les images des sports télévisés ne seraient donc pas qu’un spectacle, elles serviraient aussi à faire la guerre.

G. Chamayou analyse le drone en tant que technique de traque dans la continuité de son livre précédent, Les chasses à l’homme, l’une des formes prises par « la longue histoire de la violence des dominants » [2]. Aéronef sans pilote à bord, le drone est à présent l’arme par excellence de la chasse à l’homme devenue mondiale depuis les attentats du 11 septembre 2001, apportant toute l’efficacité des technologies contemporaines à la politique d’élimination ciblée pratiquée par des États dans le cadre de la guerre contre le terrorisme.

Via les images de cibles explosées diffusées sur les écrans, l’efficience du drone militaire se voit circonscrite à la façon de tuer, aspect le plus médiatisé de son usage. Mais elle réside tout autant dans sa capacité à collecter de l’information. La captation et l’exploitation de celle-ci s’articulent avec le tir final, le précédant, afin de composer les deux moments solidaires de la chasse à l’homme moderne : savoir pour tuer. La surveillance avec sa pratique de la veille, de l’enregistrement et de l’archivage constitue une part essentielle de l’activité des drones militaires. Ils ont généré durant la seule année 2009 l’équivalent de 24 années d’enregistre-ment vidéo mettant en évidence le traitement des données comme l’un des problèmes majeurs qui se posent à cette politique de la surveillance. Les forces militaires américaines sont devant un problème d’enregistrement et d’archivage des images collectées par les drones et se tournent vers l’industrie du sport télévisé pour apprendre des professionnels de l’image et de leurs productions. Au-delà d’un souci spécifique qui anime l’armée et la télévision, que partagent ces deux usages des images ? Quelles pensées et pratiques communes les travaillent ?

Sport et TV

Avec l’implantation progressive de récepteurs chez les particuliers dans les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis comme en Europe, le sport apparaît très vite comme un programme fédérateur d’audience pour la télévision qui, de son côté, se présente comme un vecteur de visibilité et de promotion pour le sport. En France, jusqu’à la fin des années 1980, l’offre de programmes sportifs est majoritairement structurée autour des trois chaînes hertziennes nationales généralistes gratuites. Mais, entre 1994 et 2010, elle connaît une hausse marquante avec la multiplication par neuf des volumes horaires de diffusion due au seul développement de l’offre payante. Sur les 100 000 heures de programmes sportifs diffusés en 2010, 98 % ont été proposés sur des chaînes payantes [3]. Cette explosion d’images de sports a été favorisée par la suppression du monopole d’État de diffusion et l’accroissement de canaux grâce à l’essor des technologies du câble, du satellite, de l’internet. La télévision passe alors du statut de bien public à celui de bien privé, la production et la consommation des programmes s’effectuant dans le cadre d’une économie de marché avec la création de chaînes à péage et de services de paiement à la séance. Le sport télévisé relève pleinement des industries culturelles, de leur mode de production plus ou moins rationalisé et de leur logique marchande.

L’attention du téléspectateur est au cœur de son économie. La multiplication des chaînes accroît l’offre d’émissions, et la concurrence qu’elles se livrent pour la captation de l’audience les contraint à innover, particulièrement en matière de traitement audiovisuel pour rendre le sport toujours plus attractif. La retransmission télévisuelle en direct est valorisée, dès sa naissance vers 1950 [4], pour le plus qu’elle apporte à l’expérience du stade où le spectateur se trouve attaché à sa seule place, à savoir l’enrichissement du point de vue du téléspectateur sur le match à travers la variété des plans (larges, moyens, gros) et les commentaires des journalistes proposés par le médium télévision qui lui offre ainsi la possibilité d’occuper plusieurs places à la fois et plusieurs manières de l’appréhender. Cette expérience spécifique au téléspectateur ne fera que s’enrichir, suppose-t-on, avec l’apport des statistiques dans les programmes sportifs, notamment les retransmissions, à partir des années 1980. Et avec le positionnement des caméras dans les stades, comme le suggère le document de la Ligue de football professionnel (LFP) soutenue par les diffuseurs en juin 2016 : « Nous nous sommes aperçus que la réalisation de certains matches de l’Euro [gérés par l’UEFA], filmés dans les mêmes stades que la Ligue 1, était plus aboutie. Cela provenait du placement de certaines caméras. Les plateformes où sont installées celles des plans larges et serrés (80 % du temps d’antenne) seront descendues plus bas dans le stade, comme elles l’ont été pendant l’Euro. » Cette volonté de l’instance du football français s’inscrit dans « un plan d’action destiné à renforcer l’attractivité de notre Championnat et développer de manière significative ses recettes, notamment issues des droits audiovisuels » [5]. Les droits TV de la ligue 1 et de la ligue 2 pour la période 2016-2020 ont été attribués pour le montant record de 748,5 millions d’euros annuels à BeIN et Canal Plus, celle-ci s’offrant les meilleurs matches [6]. Ils étaient de 275 millions d’euros en 2001, soit une augmentation de 172 % en près de 20 ans.

Sur la chaîne par abonnement Entertainment Sport Programming Network (ESPN), lancée aux États-Unis en 1979 et filiale depuis 1996 de Disney, les retransmissions sportives font l’objet d’une mise en images sophistiquée et d’un accompagnement de données statistiques riches [7]. Au cours des matches de basketball, de baseball ou de football américain, un dispositif d’une quinzaine de caméras capte les mouvements des équipes et les moindres gestes des joueurs pendant qu’apparaissent à l’écran chiffres et graphiques nourrissant l’analyse des commentateurs. Elle devient très vite une référence comptant jusqu’à 95 millions d’abonnés en 2014 distribués sur 5 chaînes, notamment ESPN 3 pour diffuser des événements prestigieux en contenu 3D [8].

Sur la chaîne par abonnement Entertainment Sport Programming Network (ESPN), lancée aux États-Unis en 1979 et filiale depuis 1996 de Disney, les retransmissions sportives font l’objet d’une mise en images sophistiquée et d’un accompagnement de données statistiques riches [7]. Au cours des matches de basketball, de baseball ou de football américain, un dispositif d’une quinzaine de caméras capte les mouvements des équipes et les moindres gestes des joueurs pendant qu’apparaissent à l’écran chiffres et graphiques nourrissant l’analyse des commentateurs. Elle devient très vite une référence comptant jusqu’à 95 millions d’abonnés en 2014 distribués sur 5 chaînes, notamment ESPN 3 pour diffuser des événements prestigieux en contenu 3D [8].

En France, le traitement du sport par la télévision emprunte la même direction avec la création de Canal Plus en 1984, la première chaîne privée à péage qui fait du cinéma et du sport les deux produits majeurs de son offre. Les promoteurs de la chaîne, dont Charles Biétry (1943), directeur du service des sports, souhaitent se démarquer des retransmissions sportives instituées par le service public et son plan de base, le plan d’ensemble, en s’inspirant du savoir-faire des professionnels nord-américains, et en intégrant une nouvelle génération de réalisateurs. C’est dans ce contexte que Jean-Paul Jaud (1946), formé au documentaire et passé de TF1 à Canal Plus, énumère ce qui lui semble être les nouveaux éléments pertinents d’un match de football télévisé : « Avant, une retransmission sportive, c’était l’action de jeu avec par-dessus, la voix du commentateur. On ne savait pas que les joueurs de foot parlent sur le terrain, que le ballon a un son lorsqu’il est frappé du pied, un autre lorsque c’est la main. L’aire du sport, c’est une scène, et la densité n’est pas forcément dans l’action. Il y a le jeu des regards, les vestiaires sont importants eux aussi » [9].

La formule de retransmission en direct de tout match de football élaborée par Canal Plus depuis le premier match entre Nantes et Monaco le 9 novembre 1984 rompt avec une représentation de l’événement sportif circonscrite à la durée de la partie, et à sa restitution impérative dans son ordre et son rythme « naturels » au profit de la construction d’une « soirée » que C. Biétry justifie ainsi : « Comme la vérité d’un sport, d’un match de football, d’un combat de boxe ou d’une corrida ne se limite pas au temps du jeu, nous avons organisé des soirées autour de ces duels » [10]. Ces oppositions construites comme des duels font l’objet d’un dispositif technique complexe et d’un savoir-faire spécifique : « La réalisation c’est de la stratégie, un peu comme le jeu de go, explique J.-P. Jaud. Il faut quadriller le terrain, être prêt à anticiper et réagir vite » [11].

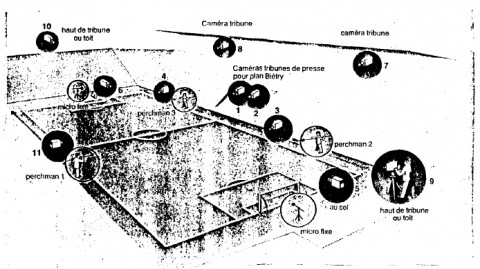

Le « quadrillage télévisuel » Canal+ (L’Équipe Magazine, n ° 390, 10 décembre 1988)

Pour cela, il dispose de 11 caméras dont une caméra isolée afin de suivre un joueur en particulier, d’une caméra en noir et blanc, la SP 2000, capable de ralentir et de décomposer le mouvement jusqu’à deux mille images à la seconde, ainsi que d’une palette graphique pour procéder à une relecture explicative d’une action de jeu au « stylo magique ». Enfin, les statistiques produites par deux informaticiens, aux côtés des commentateurs, qui répertorient toutes les phases de la rencontre et les traitent en temps réel.

Ce quadrillage du terrain est tout autant technique que conceptuel. Il participe de et à la mise en place d’un autre entendement du match dont les scénarios et les statistiques sont les outils majeurs. La retransmission sportive relève d’un travail préalable de mise en forme du match, tout en laissant une place à tous les possibles (la glorieuse incertitude du sport) à la manière d’une œuvre ouverte. J.-P. Jaud construit des scénarios en fonction des joueurs en présence, les choisissant pour leur télégénie, leur style, leur influence sur le jeu, donnant ainsi corps à la catégorie du duel.

Apparaissent alors sous les yeux du téléspectateur des images prélevées sur le match donnant à voir des actions de jeu, des gestes, mais aussi des données telles que le nombre de passes effectuées, de dribbles, la partie du terrain occupée par les deux joueurs confrontés, constituant un match sous le match, un infra match.

Le traitement statistique des matchs est un des traits décisifs de la nouvelle mise en forme du sport à la télévision. Il se traduit à l’écran par des tableaux et des graphiques, qui présentent une vision plus ramassée et systématisée de la performance sportive que ne l’offrent les images des joueurs en action. L’objectivation qui est attachée à cette mise en forme se construit sur une double réduction : la réduction du match à ses éléments, et la réduction de l’action de jeu à ses effets. C’est à cette condition qu’a pu être appliqué au match un traitement statistique : le match est devenu quantifiable. L‘introduction de la micro-informatique couplée aux techniques vidéo dans ces années 1980 est à cet égard déterminante.

L‘opération statistique va jusqu’à modifier la conception du fait. Celui-ci n’est plus seulement le moment fort, soudain, unique, propre au match vécu devant les caméras qui fait sens a lui tout seul, dont le but est le prototype. C’est aussi une donnée dont la répétition et l’accumulation ouvre le chemin à une explication. Ainsi, le classement des buts marqués de la tête dans les 5 grands championnats européens. Ou encore la forte densité d’attaques par une équipe sur un même côté du terrain au cours de la rencontre peut expliquer la faiblesse de l’adversaire sur ce flanc, et en fin de compte sa défaite.

La Data Room

Trente ans plus tard, Canal Plus conçoit une émission consacrée au football, annoncée comme nouvelle dans le paysage audiovisuel français, La Data Room, qui analyse les grands matchs par le seul prisme de leurs données statistiques [12].

Elle rassemble en plateau devant un écran tactile géant qui exploite les images-palettes en 3D (le PAD), un présentateur (Grégoire Margotton (1969) aujourd’hui sur TF1) et des chroniqueurs : le créateur du site Les Chroniques tactiques, le responsable éditorial France chez Opta (société britannique leader mondial d’analyse de données sportives), le responsable vidéo et tactique au Montpellier HSC, le spécialiste statistiques de Canal Plus, le blogueur-consultant de Canal Plus.

Jusqu’ici, deux types d’images coexistent dans le traitement du football par Canal Plus :

• les images de la retransmission en direct du match. Empiriques, naturelles, elles sont la « pure réplique » de l’objet : le stade, le terrain, les joueurs.

• Et les images qui relèvent de l’intelligibilité. Formelles, elles ne conservent de l’objet que les propriétés essentielles à travers schémas, graphiques, animations.

L’émission La Data Room se focalise sur ces dernières construisant un regard rétrospectif sur le match à partir d’images reconstruites à la palette graphique, privilégiant ainsi un travail de postproduction. Elle fait un pas de plus dans ce nouveau régime de vérité télévisuel inauguré dans les années 1980, et s’inscrit dans une direction épistémologique, la schématisation, qui tend à substituer à la notion d’image celle de « représentation visualisante » [13], ce type de représentation recouvrant une imagerie issue de l’informatique, l’infographie, qui aide à faire voir ce qui n’apparaît pas immédiatement au regard, fait « remonter » l’invisible à la surface, le « révèle », le simule, le visualise plus qu’il ne le montre.

D’une manière générale, le sport télévisuel valorise un mode production de ses images qui fait de la statistique un moyen de plus pour rendre le spectacle vivant plus vraisemblable, le rendre aussi plus attractif, et des fabricants de données des commentateurs à part entière, au même titre que le journaliste et l’expert, comme le furent de 1980 à 2004 Thierry Roland (1937-2012) et Jean-Michel Larqué (1947) pour le football (« Tout a fait, Thierry…»).

La Data Room s’inscrit plus largement dans le journalisme de données ou data journalisme qui, depuis les années 2000, vise à renouveler le journalisme par l’exploitation et la mise à disposition du public de données statistiques [14]. La volonté de Canal Plus était de donner un nouveau souffle à l’émission d’information sportive, et de l’ouvrir à des publics nouveaux : « C’est Cyril Linette, ancien directeur des sports, qui avait en tête d’utiliser des chiffres, des palettes, de faire un peu évoluer sa grille, explique G. Margotton. Il fallait aller plus loin que des consultants, des spécialistes autour d’une table qui refont un match. Il s’est dit qu’il avait la chance d’avoir une nouvelle génération de fans de foot, qui regardent le foot bien différemment des générations précédentes, et aussi des outils comme le PAD » [15]. L’univers de la data foot est en grande partie composé d’amateurs dont la passion trouve son origine dans le jeu vidéo Football Manager [16], et qui tiennent des blogs [17]. Ainsi de Florent Toniutti, dont le site Chroniques tactiques a été repéré par Canal Plus, et qui décortique aujourd’hui les matchs pour La Data Room. L’amateur devient peu à peu un professionnel du plateau faisant l’apprentissage de la gestuelle, de la parole, de la maîtrise de l’écran tactile, comme à la fin des années 1970 le présentateur météo en fond vert et sa carte animée, un certain Laurent Broomhead (1954) sur Antenne 2 avec lequel il partage un côté « savant fou ».

« On tient un personnage qui peut fonctionner en télé, parce qu’il est qualifié, parce qu’il sait de quoi il parle, et parce que c’est un gamin intelligent », estime G. Margotton [18]. La crédibilité de la statistique est attachée à celui qui l’énonce, aux qualités qui lui sont propres. Chez F. Toniutti : il est jeune, n’a jamais fait de télévision, c’est un malade de foot, un « bidouilleur de génie » de l’analyse tactique, qui fait ses vidéos un peu à l’arraché sur YouTube, en un mot un geek. Après le Monsieur météo se fabrique le Monsieur data foot. L’auteur est un principe majeur du discours moderne que la télévision restaure quand la littérature l’a tué dans les années 1950 avec le nouveau roman [19]. « Mettre un visage sur la présentation des informations, c’est peut-être la rendre plus crédible », expliquait Christian Bernadac, rédacteur en chef à TF1 en 1977, deux ans après l’installation d’Yves Mourousi (1942-98) au journal télévisé de 13h, et Roger Gicquel (1933-2010) au 20h, que les mesures d’audience créditaient de 10 à 12 millions de téléspectateurs chaque soir [20].

Comme les autres émissions d’information, l’émission sportive n’échappe pas à la course à « la meilleure visualisation possible », selon l’expression de Giulio Friegieri [21], le traitement télévisuel étant au cœur de la concurrence que se livrent les chaînes Canal Plus et BeIN Sports pour un programme toujours plus attractif. Les critiques émanant de la communauté data foot très présente sur le web pointent un usage médiatique de ce type d’images qui privilégierait souvent l’aspect esthétique au détriment de l’intelligibilité, le chiffre apparaissant comme « un gadget narratif alors même qu’il pourrait être utilisé pour permettre au spectateur amateur de mieux comprendre ce qu’il regarde » [22]. Le blog des Cahiers du football parle même de « footballogie, nouvelle plaie médiatique » et propose « un Open Data du ballon rond » [23]. Pour s’en défendre, G. Margotton affirme que « si le match est bon, cela ne sert à rien d’exploiter des données » [24], mais, quand l’analyse statistique est nécessaire, il attend de F. Toniutti « qu’il se lâche, qu’il ait un vrai parti pris, qu’il ose dire des choses » [25], même s’il doit occuper l’antenne pendant un quart d’heure. Une lutte symboliques se développe entre militants, scientifiques, journalistes pour imposer la « bonne » vision et le « bon » usage de la data en matière d’information, qui recoupe les oppositions sport-populaire et sport–élite-professionnel, sport-pratique et sport-business, information savante-citoyenne-participative et information-spectacle.

L’évaluation

Le développement de la data foot, et la croyance en ce type de savoir, ne se limite pas au seul domaine du journalisme sportif. Elle s’est imposée dans les paris sportifs pour assister les parieurs à évaluer les chances de victoire des équipes sur lesquelles ils misent de l’argent. Elle a aussi conquis le domaine de la performance sportive. Le footballeur contemporain est mesuré dans ces gestes de la manière la plus fine, et se constituent à partir des informations recueillies des bases de données qui aident à la décision en matière de transfert : « Il est aujourd’hui fréquent que les chiffres fournis par Tranfertmarkt ou le Centre International d’Études Sportives et peut-être demain Football Manager, servent de base à l’ouverture des négociations, explique Alexandre Cohen […] S’appuyer sur des statistiques pour estimer le prix d’un joueur n’a toutefois rien de bien nouveau dans le quotidien du mercato ; mais la révolution vient du fait que les trois outils en question rendent publiques les données qu’ils présentent, ouvrant la voie à une redistribution des pouvoirs entre les différentes parties prenantes du secteur. Ces estimations ont ainsi vocation à fournir à tous une idée précise de la somme réelle à engager dans le transfert d’un joueur. En langage financier : cela s’appelle un pavé dans la mare » [26]. Ainsi, Paul Pogba, transféré de la Juventus de Turin à Manchester United pendant l’été 2016 pour 105 millions d’euros, transfert record de l’histoire, à la suite de « sa plus belle saison » que confirment ses statistiques : il est de plus en plus utilisé au fil de ses cinq années dans le club turinois (94,3 % de titularisations), se montre plus décisif que jamais (8 buts, 12 passes décisives), est de plus en plus impliqué dans le jeu (35,7 % de ballons touchés, 28,3 % de passes, 2,7 % de duels) [27].

La data, ici, ne participe plus à la description d’une situation de jeu au cours d’un match que l’on cherche à expliquer en mots et en images, elle accompagne un jugement porté sur un joueur dans le cadre de la détermination de sa valeur marchande. Déterminer la valeur est l’objet même de l’évaluation. Et l’évaluation est le produit d’une expertise. Comme l’explique Yves-Charles Zarka, l’évaluation est « un pouvoir qui se donne lui-même, sans le dire bien sûr, non pas simplement comme énonciateur de vérité, mais plus que cela, comme instaurateur de valeur, comme norme de vérité » [28]. Comme d’autres institutions telles que l’école, la justice, l’hôpital, l’usine, l’armée, le sport se transforme dans son organisation et ses procédures en fonction des formes de savoir spécifiques à une période historique. Ce que Michel Foucault nomme l’examen est une forme de savoir-pouvoir apparue au XIXe siècle qui fait de l’individu un objet que l’on peut « maintenir dans ses traits singuliers, dans son évolution particulière, dans ses aptitudes ou capacités propres, sous le regard d’un savoir permanent » [29]. Le football s’appuie aujourd’hui sur les techniques de la statistique largement diffusées dans les sciences humaines pour mesurer les performances des joueurs, et construire ainsi leur prix sur le marché des transferts, confirmant l’hypothèse que l’évaluation s’est répandue principalement dans des sociétés dominées par le capitalisme et la science. Bénéficiant de la croyance collective attachée à la science, la data foot intègre la production d’informations et renforce l’autorité du journalisme. [30]. Tout se passe comme si, dans le sport, les professionnels (journalistes compris) ne pouvaient s’empêcher de se référer à la science comme une certaine idée de la vérité. « L’examen organise un espace analytique », selon Foucault [31]. Le terrain de football comme le plateau de télévision sont des espaces analytiques fabricant toujours plus de discours qui décomposent, comptabilisent, classent, faisant entrer le footballeur dans un vaste champ de visibilité comme objet de connaissance. L’examen le saisit dans un réseau d’écriture, une accumulation de documents dont les datas sous forme de séries de chiffres, graphiques, animations sont la matérialisation contemporaine.

La data foot devient un marché fortement concurrentiel. Les fabricants de données sont nombreux et les procédures s’industrialisent. Parmi eux, la société britannique Opta qui travaille pour La Data Room de Canal Plus, est une ancienne filiale de la chaîne Sky Sport devenue autonome en 1996, compte 3700 faits de jeux enregistrés à partir du signal TV par 300 analystes à temps partiel répartis dans le monde.

Pour un club de football, la prestation varie de 5000 à 60 000 euros à l’année en fonction des logiciels utilisés [32]. Dans ce contexte, la télévision se fait la vitrine de ses produits les plus sophistiqués tels que les graphiques des ballons touchés ou l’exclusivité « l’index Opta/Canal+ », qui permet de déterminer l’équipe type de la journée de Ligue 1 écoulée. « Notre chiffre d’affaires en Europe est supérieur à 10 millions d’euros désormais, précise David Collet, le directeur commercial d’Opta. Mais c’est en France que le développement récent est le plus important. On a multiplié par 10 le nombre de clients et le chiffre d’affaires ces deux dernières années » [33]. Au-delà du sport, la collecte des données, en tant que phase spécifique, est appelée à devenir le marché du drone professionnel civil avec une progression mondiale de 1300 % d’ici à 2020, couvrant des secteurs aussi variés que l’agriculture, le bâtiment, les transports, les télécommunications, les médias [34].

Voir et savoir

Si l’armée américaine s’est tournée vers la télévision pour apprendre des chaînes sportives la collecte et le catalogage des vidéos, l’insurgé prenant la place du sportif, c’est que ses modes de penser et de faire la guerre contemporaine rencontrent les modes de penser et filmer le sport aujourd’hui : mettre en évidence un individu spécifique, une action significative, un mouvement collectif révélateur. Ainsi ces deux images.

La première représente l’américain Tim Burke qui, depuis sa maison face à dix écrans, fabrique 100 heures par semaine de gifs pour le site d’informations sportives Deadspin et son site personnel. En prélevant des moments sur des images diffusées en continu par les chaînes sport du monde entier, il crée de très courtes séquences animées qui produisent un autre sens que celui des séquences originales : « Mon job consiste à savoir ce qui se passe dans tous les matches à chaque instant ». Selon lui, « c’est un art. On prend ce petit moment et on le fait exister éternellement, parce qu’il tourne en boucle constamment » [35]. Comme ce joueur de football américain qui marche sur son adversaire (l’image animée en début d’article) saisi dans l’action de jeu et que la répétition sans fin arrache du contexte du match pour transformer son geste en une entité : le mauvais geste, l’attitude condamnée par l’éthique sportive. L’image, ici, relève à la fois de la norme et du divertissement, c’est aussi un gag visuel.

Le gif est devenu une forme journalistique à part entière, censée porter un regard différent sur l’événement à travers des faits minuscules ou des détails : « savoir saisir la bonne image et d’avoir la petite phrase (sur twitter) avec un humour ironique grinçant et accessible » [36], explique Aude Baron, rédactrice-en-chef d’Eurosport.fr à propos de Philousports, « le roi des gifs » français. Alex Chung, fondateur de Giphy, le principal site et moteur de recherche consacré au gif, va plus loin : « Les gifs sont un nouveau vocabulaire pour décrire la condition humaine. Ils peuvent capturer les émotions sous une forme visuelle. On peut compresser ce qu’on ressent dans un format de 5 secondes. Une photo ne peut pas vous donner le début et la fin d’une histoire, mais les gifs le peuvent. Ils ajoutent de l’action, ce sont des sortes de verbes visuels » [37].

Cette deuxième image montre un poste de commande de drone. Deux militaires, l’un en charge du pilotage de la machine et de ses capteurs, l’autre qui interprète les photos et les vidéos qui arrivent en temps réel dans la pièce. Ils effectuent une veille devant quatorze écrans, donnant corps à l’affirmation que le drone « a révolutionné notre capacité à poser un regard constant sur l’ennemi » [38]. Ce regard repose sur une sophistication toujours plus grande des technologies utilisées (micro caméras, logiciels de traitement en temps réel) pour constituer l’équivalent d’une image satellitaire de haute résolution, même si les capacités de stockage, d’indexation et d’analyse des systèmes actuels sont encore insuffisantes selon G. Chamayou [39]. Il repose aussi sur la délocalisation des équipages hors de leur cockpit, qui a permis une profonde réorganisation du travail, ceux-ci pilotant le drone du sol en faisant les trois-huit face à l’écran. Ce regard repose enfin sur un type de surveillance fondé « sur une analyse des conduites plutôt que sur la reconnaissance d’identités nominales » [40], qui passe par le repérage des actions quotidiennes et comportements réguliers de suspects, construisant ainsi des « schémas de vie » : leurs habitudes, leurs déplacements, leurs rencontres sont mis en relation. Cette observation des faits et gestes d’individus ciblés recourt à l’analyse géo-spatiale qui fusionne données sociales, spatiales et temporelles (répondant aux questions qui ? où ? quand ?), dessinant une carte « des trois dimensions qui constituent, dans leurs régularités mais aussi dans leurs discordances, ce qu’est pratiquement une vie humaine » [41]. L’image de la camionnette arrêtée dans un quartier de Bagdad (en tête d’article) tient plus du schéma que de la photographie avec ses contours rouges et ses légendes pour identifier les occupants.

Les opérateurs respectifs sur ces deux images ont en commun de regarder des écrans et manier des souris, des claviers ou des joysticks à distance de l’objet observé. Un dispositif visuel qui n’est pas sans rappeler le studio de télévision, lui-même un dispositif faisant voir et parler sur l’événement, un appareil à examiner l’actualité, selon des principes qui peuvent être rapprochés de ceux qui gouvernent la surveillance mécanique par les drones définis par G. Chamayou [42].

Le drone et le studio partagent le principe de veille permanente. La télévision observe le monde 24h/24, et le studio, représenté bien souvent à l’écran par l’espace d’une newsroom, met en scène la collecte et le traitement à chaud des informations. Son regard repose pareillement sur une sophistication toujours plus grande des technologies utilisées pour constituer l’équivalent d’une image haute résolution de l’état du monde tout au long de la journée, dont les animations satellites qui composent le bulletin météorologique seraient la matrice, traduisant la volonté de constituer une vue synoptique du monde.

On peut énumérer quelques-unes des opérations à l’œuvre au cours du travail effectué par le studio et ses praticiens :

• il transporte des états du monde en son sein de manière à effectuer un recensement « universel » de ces états à travers les événements, « l’actualité » que fabriquent les journalistes.

• il garde les traces des états successifs d’un même événement, de son irruption à travers le direct à sa mémoire à travers l’archive.

• il ramène le monde, en l’aplatissant, à une dimension où le « regard » le voit et le domine à travers le plateau, l’image, la carte, la maquette, l’animation.

• il fait varier l’échelle en grossissant le petit, réduisant le grand.

• il fusionne avec l’informatique, les images naturelles du reportage devenant des représentations « visualisantes » pour produire une information enrichie (big data) [43].

Par ces opérations, la nature de l’espace et du temps se trouve modifiée. Tous les états du monde sous forme d’événements s’accumulent en un point, le studio, passant du terrain au plateau. Le temps devient un espace inspecté/inspectable par le regard.

« Aujourd’hui, dit un analyste de l’US Air Force, analyser les images capturées par les drones est une activité à mi-chemin entre travail policier et sciences sociales » [44]. L’usage des sciences sociales s’est développé pareillement dans le sport avec l’introduction de la data qui sous-tend une activité ininterrompue d’observation des athlètes, et de production d’informations sur leur performances et leurs gestes les faisant entrer dans un espace de visibilité sans limite. Celle-ci génère une quantité considérable de documents qui permettent de classer, comparer, qualifier, aujourd’hui l’image animée s’ajoutant à l’écriture et au papier liés aux premiers temps de l’examen au sein de la prison, de l’école, de l’hôpital, de l’atelier ou encore de l’armée.

Le « panoptique graphique », comme le qualifie Philippe Artières [45], panoptique de deuxième type après l’architecture de pierres imaginée par le fondateur de l’utilitarisme Jérémy Bentham à la fin du 18e siècle, est un dispositif qui « s’appuie sur des lecteurs qui constituent une police de l’écriture : une police qui enregistre les écrits trouvés, recueillent les écrits reçus par les citoyens, surveille l’espace public, en révèle les écritures illicites, traque les clandestines, et lutte contre les anonymes » [46]. Avec l’usage de l’image animée se met en place un panoptique de troisième type, le panoptique vidéo, qui rapproche la guerre et le sport, s’appuyant sur des praticiens qui composent une police de l’image dont l’essentiel de la tâche consiste à se focaliser « sur la compréhension des « formes de vie » et sur les déviations d’avec ces formes. […] Maintenant vous vous mettez à faire un travail d’études culturelles, vous observez les vies des gens » [47].

L’art de l’observation défini ici relève davantage des techniques sécuritaires récemment développées que des disciplines [48] car il ne cible pas directement l’individu et son corps comme ces dernières, mais sa conduite effective et plus encore sa conduite probable dans un environnement. Foucault explique que le panoptique « doit être compris comme un modèle généralisable de fonctionnement, une manière de définir les rapports du pouvoir avec la vie quotidienne des hommes » [49]. Son caractère abstrait et polyvalent facilite sa pénétration dans l’ensemble du corps social, et avec lui la diffusion des disciplines et à présent des mécanismes sécuritaires au sein même des relations entre les individus, les soumettant à un regard continu « au ras des corps et des jours » via la vidéo. Une camionnette dans le viseur d’un drone diffusée sur le web, un joueur de football américain qui piétine son adversaire saisi dans le mouvement perpétuel d’un gif, ces images relèvent de l’économie de la visibilité propre à l’examen qui combine surveillance et normalisation, et participent à et d’une collecte de « données à flux tendu, destinées à être analysées et traitées de façon à pénétrer les pratiques« , explique Eric Sadin [50]. Elles sont autant de « constats qui pourront être utilisés en vue d’estimer le degré de “dangerosité” des personnes » comme les occupants de la camionnette surveillée, ou des gestes comme celui du joueur de football américain dans le but, ici, de normaliser les pratiques sportives.

Notes

1. Grégoire Chamayou, Théorie du drone, La Fabrique éditions, 2013, p. 61-62.

2. Grégoire Chamayou, Les chasses à l’homme, La Fabrique éditions, 2010, p. 7.

3. « Sport et télévision, Quels défis pour le régulateur dans le nouvel équilibre gratuit-payant ? », Les études du CSA, juin 2011, p. 1. Les cinq plus grandes audiences historiques de télévision en France sont des matches de football : 1. 2006, demi-finale de la Coupe du monde France-Portugal (1-0), 22,2 millions de téléspectateurs ; 2. 2006, finale de la Coupe du monde France-Italie (1-1), 22,1 millions ; 3. 2000, finale de l’Euro France-Italie (2-1), 21,4 millions ; 4. 2016, finale de l’Euro Portugal-France (1-0), 20,8 millions ; 5. 1998, finale de la Coupe du monde de France-Brésil (3-0), 20,6 millions.

4. En France, le premier évènement sportif retransmis en direct par voie hertzienne est l’arrivée du Tour de France en 1948, le premier match de football la rencontre de Coupe de France Nice-Bordeaux, le 4 mai 1952.

5. L’Équipe du 26 juillet 2016.

6. Un chiffre bien en dessous de ceux des championnats anglais et allemand notamment, qui ont vendu respectivement leurs droits de diffusion pour 2,3 milliards d’euros par an (pour la période 2016/2019) et 1,16 milliard d’euros annuel (2017-2021) sur le marché domestique (http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L1-l2-la-lfp-s-accorde-avec-canal-et-bein-pour-une-diffusion-dans-les-lieux-collectifs/694900).

7. Cependant, confrontée au lancement des chaînes en continu CBS et Fox Sport, et à l’inflation des droits TV, elle a perdu 7 millions d’abonnés en 2 ans et supprimé 400 emplois.

8. La chaîne est aujourd’hui fermée, la 3D à domicile avec ses lunettes ne décollant pas. Mais ESPN souhaite continuer à exploiter d’autres innovations techniques telles que l’Ultra HD, appelé aussi 4K.

9. Libération, 4 novembre 1986. Cette partie historique reprend les articles : Francis James, « Le problème de l’évolution du statut de l’image dans l’information télévisée », Études de communication [En ligne], 10 | 1989, mis en ligne le 09 février 2012. URL : http://edc.revues.org/2839;DOI:10.4000/edc.2839, et Francis James « Mutation des rôles et des images du journaliste de télévision », Médiascope, n° 1, mars 1992, p. 44-48.

10. Idem.

11. Idem.

12. La Data Room est diffusée sur Canal Plus Sport depuis septembre 2014, la première année le mardi soir, la seconde année le vendredi à 19h40. Son audience tournerait autour de 100 000 personnes avec le replay.

13. Abraham A. Moles, « La visualisation thématique du monde : triomphe du structuralisme appliqué », in Nouvelles images nouveau réel, Cahiers internationaux de sociologie, p. 151, PUF, 1987.

14. https://fr.wikipedia.org/wiki/Journalisme_de_donn%C3%A9es

15. http://www.cdusport.com/data-room-canal-plus-21710

16. Football Manager est un jeu vidéo de management footballistique créé en 2004 où le joueur est dans la peau d’un entraîneur de club de football (https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_Manager).

17.http://www.footalitaire.com/la-datafoot-par-ceux-qui-la-font-1-julien-assuncao-blogueur-et-statisticien-amateur/

18.http://www.sudouest.fr/2014/09/23/un-blogueur-de-bordeaux-dans-la-nouvelle-emission-foot-de-canal-1680958-4693.php

19. Gilles Deleuze, « A propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus général », Deux régimes de fous, Minuit, 2003. Michel Foucault, L’ordre du discours, Gallimard, 1970.

20. Le Monde, mai 1977.

21. Giulio Frigieri, « L’infographie dans la production du savoir », Les blogs du Diplo, 23 août 2012, http://blog.mondediplo.net/2012-08-23-L-infographie-dans-la-production-du-savoir

22. Philippe Gargov, « Le Footoscope : la data-visualisation au service de l’analyse tactique », 2 octobre 2012, http://www.footalitaire.com/footoscope-data-viz-analyse-tactique/

23. Philippe Gargov, file://Users/marie/Desktop/Passerauxstatssuperieures-LesCahiersdufootball.html

24. http://www.cdusport.com/data-room-canal-plus-21710

25.http://www.sudouest.fr/2014/09/23/un-blogueur-de-bordeaux-dans-la-nouvelle-emission-foot-de-canal-1680958-4693.php

26. « Statistiques et transferts : quand la data gouvernera le mercato », http://www.footalitaire.com/statistiques-et-transferts-quand-la-data-gouvernera-le mercato

27.http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Paul-pogba-manchester-united-paye-le-prix-de-sa-plus-belle-saison

28. Yves-Charles Zarka, « L’évaluation : un pouvoir supposé savoir », Cités, L’idéologie de l’évaluation, la grande imposture, 37/2009, p. 114-116.

29. Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, p. 192, Gallimard, 1975.

30. Plutôt que parler de « régimes de vérité » comme le fait Foucault, Gérard Leclerc dit préférer parler de « « régimes d’autorité » pour désigner les modes culturels, historiques, institutionnels de production et de reconnaissance de la vérité, observables dans différentes sociétés », « Histoire de la vérité et généalogie de la vérité », http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=CIS_111_0205

31. Michel Foucault, op. cit., p. 145.

32. « Dans l’ombre des podiums, les big data à l’assaut des stades », http://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/dans-lombre-des-podiums-44-les-big-data-lassaut-des-stades

33.http://blog.slate.fr/plat-du-pied-securite/2010/09/30/statistique-foot-joueurs-opta/

34.http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021731242545-pourquoi-la-donnee-est-lavenir-des-drones-1203786.php

35. Le « roi du Gif » en crée cent heures par semaine. http://www.20min.ch/ro/multimedia/stories/story/31835293

36. http://www.liberation.fr/sports/éà&§/05/27/philousports-ca-roule_1455637

37.http://www.lemonde.fr/grands-formats/visuel/2016/03/15/jj-abrams-gif-et-realite-virtuelle-quatrieme-jour-a-sxsw_4882819_4497053.html#UbavrdvhY56hTMlp.99

38. Cité par G. Chamayou, Théorie du drone, op. cit., p. 58.

39. Ibid., p. 59-60.

40. Ibid., p. 64.

41. Ibid., p. 72.

42. Ibid., p. 58-67.

43. Tel que l’a fait Bruno Latour pour le laboratoire et les chercheurs dans « Les « vues » de l’esprit », Culture technique, 14, p. 14-29, 1985, et La Vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, avec Steve Woolgar, La Découverte, 1988. Comme le laboratoire, le studio se présente comme un dispositif d’inscription permettant une vue synoptique, organisée, d’un certain nombre de choses.

44. Cité par G. Chamayou, op. cit., p. 65 .

45. « Le panoptique graphique. Visages de l’écriture dans Surveiller et punir », Lectures de Michel Foucault, vol 2, Emmanuel Da Siva (dir), ENS Edition, 2003.

46. Philippe Artières, La police des écritures : l’invention de la délinquance graphique (1852-1945), La Découverte, 2013, https://books.google.fr/books?id=uRxXAQAAQBAJ&pg=PT48&lpg=PT48&dq=le+panoptique+graphique

47. Cité par G. Chamayou, op. cit.

48. Les techniques sécuritaires ne répondent pas à une urgence précise comme les disciplines mais investissent tous les champs de la société, gérant tous les aspects de la vie. Il n’ y a pas remplacement des disciplines par les techniques sécuritaires mais une articulation des unes par rapport aux autres. Foucault parle de la mise en place d’un nouveau « système de corrélation entre les mécanismes juridico-légaux, les mécanismes disciplinaires et les mécanismes de sûreté » (Sécurité, territoire, population, p.10, EHESS, Gallimard, Seuil, 2004).

49. Michel Foucault, op. cit., p. 206-207.

50. Éric Sadin, « Le nouveau paradigme de la surveillance. Cerner l’humain par l’entrelacs du marketing et de la sécurité», Multitudes 1/2010 (n° 40) , p. 60-66

URL : www.cairn.info/revue-multitudes-2010-1-page-60.htm.

DOI : 10.3917/mult.040.0060.

Lire les autres articles de Francis JAMES

« Filmer le sport, ça sert aussi à faire la guerre – Francis JAMES », Articles [en ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2016, mis en ligne le 1er octobre 2016. URL : filmer-sport-faire-guerre-francis-james/

« Filmer le sport, ça sert aussi à faire la guerre – Francis JAMES », Articles [en ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2016, mis en ligne le 1er octobre 2016. URL : filmer-sport-faire-guerre-francis-james/